Bijou esthétique à la modernité cinématographique proprement ahurissante, Opération diabolique (Seconds en VO) nous entraîne dès ses premières secondes dans un univers semi-onirique où la critique sociale se mêle habilement aux folles expérimentations de John Frankenheimer derrière la caméra.

Inquiétant, angoissant, ne se séparant jamais – y compris durant les périodes de « relâchement » de la tension – d’une impression d’incongruité savamment dosée, le film surprend sans cesse grâce à une narration affranchie de tout carcan dramatique et ce jusque dans ses dernières minutes, hallucinantes de radicalité.

Visuellement exceptionnel, alternant distorsions de l’image, cadrages hésitants (mais sidérants d’inventivité), coupures incessantes, le film se dote également d’une B.O. fantastique composée par le génial Jerry Goldsmith, qui contribue d’autant plus à l’ancrer dans une réalité comme brouillée de certains repères essentiels, point n’étant pas sans rappeler L’année dernière à Marienbad et ses orgues mystiques et mystérieuses.

N’est-il pas possible d’ailleurs, à certains égards, de catégoriser le film dans le Nouvel Hollywood avant l’heure ? L’audace de certains choix esthétiques, le cadre comme hors-sol du film, sa romance météoritique et explicite sur fond de secte New Age californienne… Frankenheimer se libère sans coup férir des lois du cinéma hollywoodien classique (et le film fut un gros échec commercial). Possiblement inspiré par la Nouvelle Vague française, le réalisateur offre un film dont la pureté formelle s’adonne librement à des expérimentations esthétiques déroutantes d’intelligence cinématographique.

Ouverte à de multiples lectures, l’œuvre ne saurait être réduite au seul thème du changement d’identité. Certes celui-ci est central, replaçant ce geste au centre d’une réflexion ontologique plus large sur la place de l’homme au sein d’une société moderne dans laquelle il n’a plus de projet, de rêve auquel se raccrocher.

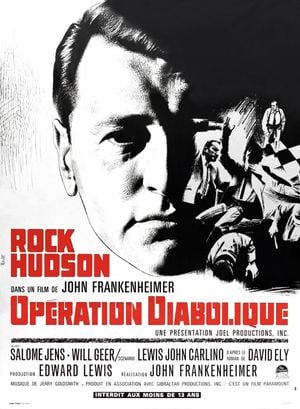

Mais au-delà de ça, Frankenheimer interroge aussi le rapport à l’art. Ainsi lorsque Hamilton (John Randolph), devenu Wilson (Rock Hudson), se montre tout à fait incapable de produire une œuvre, laissant à penser la peinture comme une sorte de miroir incapable de saisir les traits factices de celui qui l’exécute, décelant chez l’artiste la supercherie l’ayant conduit à renier son individualité propre. Hamilton durant sa vie trop bien rangée auprès de sa femme avait peint des aquarelles, que Wilson cherche à revoir. Mais celle-ci lui répond qu’elle s’en est débarrassée après sa mort, comme vestige insignifiant d’une personnalité morte et morne… Or il apparaît a fortiori clairement à Wilson que ces aquarelles incarnaient le mieux son véritable goût artistique, les plus à même de représenter son « moi », déconnecté de toute arrière-pensée mercantile ou sociologique (devenue désormais le centre de sa nouvelle vie d’artiste mondain).

La religion est peut-être davantage traitée selon un angle historique, faisant explicitement référence à la crise de la foi qui traverse la société occidentale et qui connaît une aggravation dans les années 1960 lorsqu’émergent les mouvements hippies et autres sectes New Age (au passage pressentis avec beaucoup de justesse, comme les associations anti-nucléaires de Sept jours en mai, alors que le film ne sort qu’en 1966). Ici, la secte à laquelle Wilson participe est d’inspiration antique, dédiée au dieu Bacchus, et agit ainsi symboliquement comme le point de passage de l’ancienne vie vers la nouvelle par le biais d’une transcendance par l’ivresse et le déchaînement spontané des passions. La perspective dionysiaque de l’arrachement au conformisme apollonien (aspect renforcé par sa condition fictive d’artiste) ne viendra pourtant en aucun cas altérer la suite des événements, et ce jusqu’à la toute fin, où le protagoniste se verra réciter par un prêtre aux multiples casquettes des passages de la Bible faisant écho à ses mésaventures.

Frankenheimer cherche ainsi à critiquer le rêve américain et celui de la « seconde chance », qui, jusque dans la spiritualité, opère un conditionnement des individus et rend toute possibilité de changement purement impossible. Hamilton/Wilson pense que c’est la société en elle-même qui est en tort : sa condition d’homme marié (sans enfant) enfermé dans une routine délétère, d’employé de banque occupé à répéter inlassablement les mêmes formules à des fins d’enrichissement matériel ne sauraient être d’après lui le fait de son propre choix, mais plutôt d’une sorte de déterminisme dont il s’agirait de s’échapper par le prosaïsme d’une opération de chirurgie esthétique. Et pourtant si, nous dit le cinéaste : la société moderne perçue comme injuste et anémiante n’est ultimement que le reflet de notre inaptitude à la dépasser comme horizon d’attente. La crainte et l’oppression qui poursuivent le héros du début à la fin ne sont exorcisées, temporairement, que par le regard à travers le miroir, qui semble dès lors agir comme le révélateur fortuit que la mascarade n’est pas la solution à son problème mais bien plutôt la preuve essentielle de son erreur...

Percutant et hautement corrosif, d’un pessimisme exacerbé et sachant pourtant demeurer intraitable dans sa capacité à captiver le spectateur, Seconds est une expérience de cinéma mémorable, à ne rater sous aucun prétexte.