Dans Grand Central Station, l’immense gare newyorkaise, la caméra suit longuement un inconnu dans la foule qui, finalement, est abordé par surprise par un homme qui lui tape sur l’épaule, lui demande s’il est bien Hamilton, et lui colle dans la main un papier froissé, alors qu’Hamilton (visage en sueur) monte dans son train. Arthur Hamilton (John Randolph), la cinquantaine, travaille dans une banque (il pourrait bientôt devenir directeur de sa succursale) et il rentre chez lui. Dans le train, il fait ses mots croisés (pour se calmer) et se décide à sortir fugitivement le papier froissé de sa veste. Sa femme l’attend en voiture à la gare. Accueil typique d’un couple un peu blasé. Elle lui demande s’il a passé une bonne journée et annonce qu’elle a été très efficace du côté des rosiers. A la maison, ils ne font pas chambre à part mais lits séparés. Il affiche un air contrarié qu’elle reconnaît. Le téléphone demande-t-elle ? On comprend que l’épisode du papier à la gare n’est pas un acte isolé. Hamilton est relancé régulièrement par un ancien ami qu’il considère comme mort. Dans leur jeunesse, ils ont gagné quelques trophées au tennis. Plus tard au téléphone, cet ami lui rappelle que sur l’un de ces trophées, ils avaient gravé un pacte de fidélité éternelle. Hamilton avait oublié…

Qu’est-ce qui va décider Hamilton à se rendre à l’adresse indiquée sur le papier ? Il doit se présenter sous le nom de Tony Wilson. Pourquoi une telle mise en scène ? Lui-même ne le réalise probablement pas, mais sa vie est une pure routine (l’opinion ultérieure de sa femme sera sans appel), alors un peu de nouveau... Le voilà baladé de pressing en abattoir puis dans une salle d’attente où il fait un rêve aussi étonnant que celui qu’on observe dans La maison du docteur Edwardes d’Hitchcock. Le climat de curiosité angoissée est perceptible pour le spectateur. Les ingrédients apparaissent dès le générique du début (conçu par Saül Bass, un grand spécialiste) et des gros plans déformés sur un œil, des narines, une bouche, un visage. Les déformations (anamorphoses à l’aide de miroirs déformants) sont perçues comme des signes de souffrance. La photographie est de James Wong Howe (beau noir et blanc), qui justifie ici sa belle réputation. De plus, le réalisateur, John Frankenheimer, a la très bonne idée de mettre en scène un film peu bavard, laissant au spectateur le soin d’enregistrer des informations, au fur et à mesure. C’est d’autant plus captivant, que le spectateur va de surprise en surprise en suivant Hamilton/Wilson.

Parmi les moments marquants de ce film, une incroyable séquence de liesse collective dans une fête populaire, avec une femme qui se déshabille (complètement, le film date de 1966 !) pour piétiner du raisin dans une cuve. La séquence se prolonge et la jeune femme est rejointe par d’autres (femmes et hommes) qui écrasent le raisin à qui mieux mieux, au point que les participants finissent par se bousculer dans la cuve. Une séquence incroyablement longue, surtout par rapport à son utilité toute relative dans le scénario. Mais le film ne serait plus le même sans cette séquence qui marque l’état des relations entre Tony Wilson et Nora (Salome Jens) qu’il a rencontrée dans son aventure.

Jusqu’à ce moment le film pourrait s’intituler "Le prix de la liberté" mais la relation qui s’installe entre Wilson et Nora est justement un des éléments d’une démonstration implacable prouvant que notre homme (un anonyme, tout comme le spectateur) est tout sauf libre, même en changeant de vie avec cette femme. Entendons-nous bien, s’il n’était question que des liens du mariage, ce film ne marquerait pas autant par son originalité.

Encore une séquence très intéressante à évoquer, lorsque le personnage principal pénètre dans une pièce où, une petite vingtaine d’hommes chacun derrière son bureau, sont occupés mais à quoi ? On a l’impression que c’est juste à tuer le temps, pourtant ils ne parlent pas et ne répondent pas aux questions de notre homme qui ne comprend ni où il est ni ce qu’il fait dans cette pièce. Il faudra que les circonstances l’y mènent une deuxième fois pour qu’il comprenne ce qui s’y passe.

Frankenheimer réussit donc un film noir d’une réjouissante originalité, en traitant de nombreux thèmes parmi lesquels la question de l’identité, la fidélité en amitié et ses conséquences, l’amour et ses illusions, la culpabilité, les buts qu’on se fixe dans l’existence, l’érotisme, la métamorphose (restons vague sur ce point, de façon à maintenir la surprise pour ceux qui n’auraient pas vu le film) et la liberté.

Point fort du film, son scénario fait comprendre progressivement ses tenants et aboutissants jusqu’à une fin comme on aimerait en voir davantage, car elle laisse deviner ce qui va probablement se passer, sans chercher à prolonger le film inutilement. Alors, même si la tension se relâche un peu vers les 2/3 du film quand on a l’impression d’avoir tout compris, la dernière partie contient quelques révélations qui permettent à l’ensemble de gagner en cohérence.

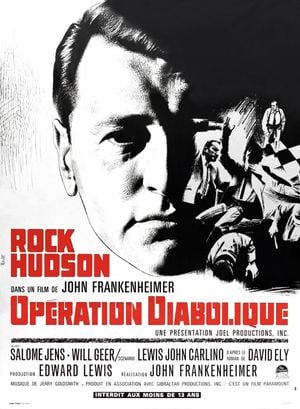

Seule vedette à l’affiche, Rock Hudson est ici dans un de ses meilleurs rôles, loin des mélos sirkiens par exemple. Très heureusement, il n’en fait pas trop, car la différence d’âge avec John Randolph pourrait nuire à la crédibilité de la situation. N’oublions pas de signaler la BO (signée Jerry Goldsmith) qui joue un rôle important dès le générique de début, avec des effets grinçants et l’utilisation de l’orgue pour accompagner les effets visuels qui mettent dans l’ambiance. De manière générale, Frankenheimer se montre très à l’aise pour choisir les bons angles de prises de vues, n’hésitant pas à cadrer de très près à l’occasion.

Pourquoi diable, ce film est-il si méconnu ?