Depuis son rôle de violeur multi-récidiviste dans « Le Libre Arbitre » (2008), de Matthias Glasner, film qui remettait justement en cause cette rassurante notion, on sait que Jürgen Vogel a le sens des défis, et ne semble même être intéressé par un scénario que lorsque celui-ci promet de l’arracher au confort narcissique de l’acteur que d’autres, au contraire, recherchent tant. « La Vague », la même année, de Dennis Gansel, confirmait ce trait.

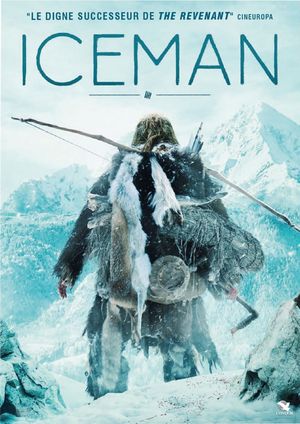

C’est ainsi que l’acteur allemand se retrouve à donner vie à un homme ayant vécu dans les Alpes d’Otzal en -3300 avant Jésus-Christ et dont le cadavre momifié a été extrait des glaces en 1991. À partir de l’état du corps et de la chute qui a provoqué sa mort, le réalisateur, Felix Randau, s’est employé à imaginer sa vie, faite de la paix qui a soutenu son existence jusqu’à l’âge adulte, mais aussi de la violence qui l’a brusquement interrompue. Apparaît ainsi une sorte de western néolithique, tourné dans des paysages grandioses, qui nous conduit des verts pâturages, où le héros avait implanté son existence en compagnie de quelques-uns de ses semblables, jusqu’aux cimes enneigées où se jouera son sort.

Habité par un réel souci de reconstitution historique, le réalisateur place dans la bouche de ses personnages une langue morte, fruit de recherches effectuées par des linguistes contemporains. Mais souhaitant maintenir un effet de décalage temporel, il s’abstient de proposer une traduction. Toutefois, sur le modèle des jeux sur le langage effectués par Jean Tardieu, notamment dans sa géniale pièce « Un mot pour un autre » (1951) - où tout le monde reconnaît dans « Fiel ! Mon zébu ! » un « Ciel ! Mon mari ! » -, ici la situation et le contexte des scènes permettent également de supputer mentalement le contenu des échanges. Ce reflux à l’arrière-plan du sens véhiculé par la langue autorise le paysage à devenir hyper-signifiant, les sommets aspirant toujours vers une quête, un idéal, fût-il vengeur, alors que les failles et les anfractuosités dans le sol sont toutes associées à la mort, déjà advenue, lorsque l’on y expose les dépouilles, ou seulement menaçante, lorsqu’une chute projette le héros dans des creux qui risquent de se refermer sur lui.

Le fait de se trouver ainsi délesté de l’attention portée au langage permet également au spectateur d’être tout entier happé par la somptuosité des plans et par l’interprétation presque animale des sons. Bien que disparaissant sous une épaisse tignasse et une pilosité non moins développée, tout comme son compatriote André Hennicke, Jürgen Vogel se fait reconnaître par l’intensité de son jeu et la présence combattive de son regard.

On s’étonne seulement et l’on s’afflige de l’absence de distribution prévue, pour l’heure, dans les salles françaises, en-dehors de festivals providentiels... D’autant que cet envoûtant long-métrage, entre contemplation et frisson, offre aux distributeurs le luxe de se voir dégagés du souci de la version linguistique...