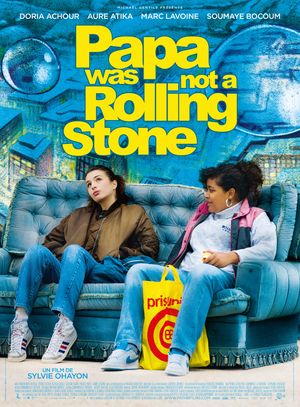

Vous pensiez cette vanne inventée par mes soins ? C'est en réalité l'une des nombreuses punchlines de notre chère Fatima, incarnée par Soumayé Bocoum, qui à elle seule représente toutes les difficultés que rencontre le film pour garder un tant soit peu de crédibilité. Elle mélange fantasque et fantasme, prend le boeuf bourguignon pour du boeuf de cro-magnon, et ne refuse jamais une occasion de faire briller son amie de toujours, juive, cé-fran à ses heures, Stéphanie, incarnée par Doria Achour. Une belle plante, des faux airs de Aure Atika (étant sa mère dans le film, bien joué), et un accent de la cité à couper au couteau, lui permettant entre habileté niaise et doux dinguerie exacerbée de ponctuer la moitié de ses phrases par "sa mère".

Sylvie Ohayon, publicitaire et auteure de romans, nous raconte, par le biais de sa fiction fictionnée, plus ou moins son enfance à la Cité des 4000, l'ancienne Courneuve représente, lorsqu'elle n'était encore qu'une adolescente. Papa Was Not a Rolling Stone part, de base, sur un souvenir impérissable mais très hasardeux, où se côtoient tous les thèmes et toutes les ambitions décharnées de la réalisatrice. Il en reste un film plat, mal écrit, brossant le portrait d'une jeunesse savamment édulcorée pour le grand public, où la puissance fondamentale du vivre-ensemble que devrait véhiculer le film se transforme en pluie de caricatures inqualifiables, où chaque scène met, et doit mettre en relief les difficultés rencontrées pour mieux les surpasser. Si le concept de se remémorer l'enfance pour en faire un plaidoyer de courage est louable, la forme du message comme son contenu sont balayés d'un revers de main, par l'inexpérience notable de la réalisatrice et son obstination à enfoncer les portes ouvertes.

A l'image du personnage de Marc Lavoine, qui à lui seul est l'homme qui bat, l'homme qui n'est pas vraiment son père, l'homme qui écrase sa mère et donc la cohésion familiale, Papa Was Not a Rolling Stone ne sort jamais de son carcan d'images prémâchées, et n'arrive même pas à saisir la perche de la cohérence et le fondement même de son aspiration. Les relations entre les personnages sont superficielles ou factuelles, allant même jusqu'à recréer un simili Roméo et Juliette du pauvre, ce que Grand Corps Malade avait déjà fait précédemment - sûrement la dose de street folie de la réalisatrice. Alors, les années 80 deviennent un prétexte à décrire un quotidien urbain très loin de notre réalité, peut-être de la leur, et semble justifier l'absence totale de réelle oppression. Tout leur glisse dessus, à l'image de ce film sur ma sensibilité.