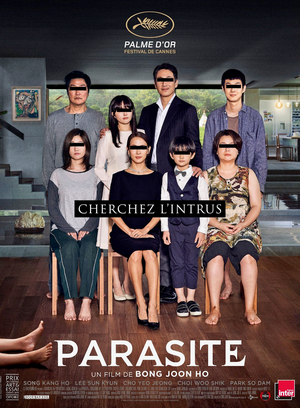

Dans un appartement exigu sous le niveau du sol d’un quartier délabré de la Corée du Sud, où se trouve la « famille pauvre », je demande le père (Song Kang-Ho, acteur fétiche du cinéaste), la mère, la fille et le fils.

Dans une immense villa des hauteurs résidentielles sud-coréennes, où se trouve la « famille riche », je demande le père, la mère, la fille, le fils.

Le fils pauvre voit l’opportunité d’enseigner auprès de la fille riche, ouvrant les portes d’un milieu qui lui était aussi inaccessible qu’inadapté. La famille pauvre, bien sûr, rencontrera la famille riche, jusqu’à ce que les cartes s’emmêlent et qu’on ne sache plus qui prendra le dessus de la pile.

Une confrontation usitée jusqu’à l’os ? Ne vous y trompez-pas : l’aventureux Bong Joon-Ho délivre un exercice de décalcomanie inversée de deux familles et classes sociales vertigineux et dingue.

Voilà bien des lustres que les très sélectes voix de l’éminent jury du Festival de Cannes n’avaient pas décerné le Saint Graal à une œuvre aussi réjouissante et fondamentalement jouissive, entre grand spectacle de haute volée pensée comme un renversant tour de manège (le prix de la Mise-en-Scène aurait lui aussi été plus qu’amplement mérité) , un prix depuis quelques années réservé à des œuvres faisant avant tout montre d’un sérieux politique exemplaire, remplissant tout le cahier des charges du film social sage, docile et classique (même si l’on ne tire clairement pas un trait sur les excellents Moi Daniel Blake de Ken Loach en 2016 ou le Dheepan de Jacques Audiard en 2015, tous deux palmés.) Cette année, Frémaux étonne en faisant la part belle à la mixité (de genres filmiques, ethniques et sexués, en répondant enfin aux critiques concernant l’absence criante de femmes en compétition ; de nationalités, de tonalité mais aussi d’accessibilités avec une réjouissante incursion d’un cinéma dit « populaire »). Le film à discours social, engagé et revendicateur quitte les sentiers battus du réalisme documentaire didactique et docile (n’oublions pas non plus que les premiers spectateurs de ces œuvres écument la Villa Schweppes et autres soirées mondaines pendant 15 jours) pour se nicher au sein du (des ?) cinémas de genres dans l’incroyable Bacurau (Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles), l’envoûtant Atlantique (Matti Diop) ou encore The Dead don’t die (Jim Jarmusch). Parmi ces flamboyantes propositions de cinéma et de lectures politiques du monde, Parasite détonne en ce qu’il – comme le programmait son titre – dynamite progressivement de l’intérieur (par une mise en scène ultra-chorégraphiée, réglée comme une bombe au cliquetis régulier et grimpant qui rappelle les pans les plus ludiques de la filmographie de Park Chan Wook) le cinéma, son cinéma, la narration et la réception du film par son spectateur qui ne se doute même pas lui-même être habité par un corps étranger en constante (et surprenante) mutation.

On ne spoilera rien, même si le film ne se résume pas à ses aboutissants narratifs : mais, vous l’avez compris, le virtuose Bong Joon Ho radicalise sa démarche esquissée avec Okja (à l’origine du scandale anti-Netflix en compétition) pour tenter de véritablement prendre d’assaut le cinéma populaire, aussi bien formellement (le conte satirique d’Okja débutait en déportant la lisse imagerie Netflix US et les poncifs narratifs de Walt Disney pour lentement mener vers une ténébreuse atmosphère rappelant les vidéos L214 et dénonçant la maltraitance animale) que de manière littéralement politique. Ici, la polarisation est claire : le combat opposera les plus pauvres aux plus riches. Le cinéaste ose d’ailleurs cette question : le chaos advient-il forcément lorsque l’on tente de rétablir l’absolue égalité, et que l’opprimé se place à hauteur du profitant ? Avec comme président du Jury de cette 72ème édition un cinéaste à la démarche aussi importante que paradoxale Alejandro Gonzales Inarritu, lui aussi auteur de grands succès populaires hautement rentables à forte portée politique, croyant en le « pouvoir fédérateur du cinéma », on ne pouvait pas s’attendre à un autre choix. Il n’en fait pas de doute, ce film fédérera (dans le goût comme dans la lutte) comme peu d’autres palmes. Hautement subversif car faussement léger.

Au-delà de la richesse de son esthétique bigarrée – où les coursives labyrinthiques du scénario, dissimulées et surprenantes, se révèlent comme des poupées gigognes avec une générosité totale pour assouvir le goût du spectateur pour la surprise – c’est avant tout la réflexion du films sur le déterminisme social (Bong Joon Ho a d’ailleurs fait des études de sociologie) et sa Mécanique Infernale qui emporte l’adhésion : ici, le « pauvre » a une odeur, un stigmate, une scarlet letter qui le montre comme tel aux yeux des autres qu’il sert. Les rapports entre les deux familles, fondés sur le mensonge, le paraître et la dissimulation (en dévoiler plus serait criminel) prennent des allures de ballet cruel où chaque mouvement, chaque action fonctionne comme une entrée en scène où l’on doit, coûte que coûte, maintenir son rôle. Ainsi, les corps sont raides, le jeu des acteurs se fait tendu, la caméra est espiègle et la tension est maintenue : le plaisir de Parasite surgit de cette peur, empruntée aux plus grands thrillers, d’un décalage entre le maintien des apparences (et donc de la pyramide sociale) et de la menace, toujours latente, d’une fissure et d’une implosion. Un rythme tenu sans temps mort par un chef d’orchestre virtuose, qui semble aussi vouloir faire entendre la gronde que provoque le binarisme (déjà abordé dans Okja avec la claire opposition des Etats-Unis envers une Corée du Sud – et plus globalement l’Asie – que l’on rend pittoresque et que l’on exploite), le classisme et l’absence de solidarité, l’opposition Corée du Nord contre Corée du Sud (sujet frontalement abordé) et enfin l’affinement de la frontière entre opprimés et oppresseurs par les éclats naissant d’une révolte en germe.

A ce propos, le cinéaste porte d’ailleurs un regard plus que pertinent et burlesque sur notre monde postmoderne, mondialisé (dont sa filmo est le produit, tendue depuis Snowpiercer entre les Etats-Unis et la Corée) et percé de tous bords : l’accès démocratisé aux nouvelles technologies (très présentes dans le film) et l’usage du smartphone (lui-même utilisé comme « arme » dans une scène d’anthologie qu’on vous laisse découvrir) rendent absolument obsolète la séparation entre les classes sociales et les différents milieu, tant la petite famille fait preuve d’une débrouillardise totale pour tenter, à leur échelle, le coup d’état du siècle qu’un Balzac pop, moderne et nourri aux thrillers vicieux et hitchcockiens n’aurait pas boudé.

Un cinéma qui aime et joue avec son spectateur comme un parent réciterait à son enfant un conte moral, scrutant et cherchant à provoquer ses réactions médusées.

Avec Bong Joon, le Grand Public reprend le pouvoir. Il a mon vote.