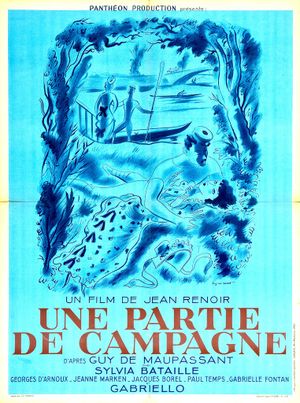

Avec Partie de campagne (1936), Jean Renoir adapte la nouvelle éponyme de Guy de Maupassant en insufflant à son film une poésie visuelle et une profondeur sociale typiques de son cinéma. Tourné en extérieur et inachevé pour des raisons de production, ce moyen-métrage demeure néanmoins une œuvre marquante du réalisme poétique.

Un regard naturaliste et social

Jean Renoir, fils du peintre impressionniste Auguste Renoir, hérite de son père une sensibilité particulière à la nature, qui se retrouve au cœur de Partie de campagne. Le film dépeint la rencontre entre une famille bourgeoise venue passer une journée à la campagne et deux canotiers séduisants. Henriette (Sylvia Bataille), jeune fille romantique, vit une parenthèse amoureuse avec Henri (Georges Darnoux), un des canotiers, avant de retourner à son destin tracé dans un mariage de convenance.

Cette intrigue simple se double d’une critique sociale implicite. Renoir oppose la bourgeoisie citadine, attachée à ses conventions et son hypocrisie, à une nature à la fois libre et indifférente aux codes sociaux. La mère d’Henriette, par exemple, incarne cette contradiction : elle admire la beauté de la campagne tout en restant prisonnière de ses habitudes bourgeoises. À travers ces interactions, Renoir met en scène la dualité des classes et le déterminisme social.

Une mise en scène entre réalisme et théâtralité

Le style de Renoir se distingue par un équilibre entre réalisme et théâtralité. Il utilise la profondeur de champ pour donner une liberté de mouvement aux acteurs, leur permettant d’évoluer naturellement dans le cadre, comme sur une scène de théâtre. Un exemple marquant est la scène où la mère et la fille, assises dans l’herbe, observent un bateau au loin. Sans recourir au montage classique, Renoir laisse les personnages s’exprimer dans un même plan, renforçant ainsi l’authenticité de leurs interactions.

Le hors-champ et le champ/contre-champ sont également utilisés avec subtilité. Dès le début du film, le cuisinier s’adresse à des personnages que l’on ne voit pas immédiatement, suggérant leur présence sans les montrer. De même, la discussion entre les deux canotiers repose sur un champ/contre-champ fluide, qui accentue l’intimité et la complicité de leur échange.

Un réalisme poétique en images

Renoir, influencé par les cinéastes américains comme Chaplin et Von Stroheim, refuse une approche avant-gardiste trop expérimentale et préfère un cinéma ancré dans le réel. Cependant, il ne se limite pas à une simple captation du quotidien : il sublime la nature et les sentiments humains à travers une mise en scène délicate. Chaque plan respire une poésie du moment éphémère, renforcée par la lumière naturelle et les éléments du décor.

Le film s’inscrit ainsi dans le courant du réalisme poétique, qui mêle observation sociale et lyrisme. La campagne n’est pas seulement un décor, elle devient un personnage à part entière, témoin silencieux du destin d’Henriette. Son amour fugace avec Henri, bien que sincère, est condamné à n’être qu’un souvenir, un rêve brisé par les contraintes sociales.

Conclusion

Partie de campagne est bien plus qu’une simple adaptation de Maupassant : c’est une œuvre profondément renoirienne, où l’amour, la nature et la fatalité sociale s’entrelacent dans un ballet visuel d’une grande beauté. À travers ce film inachevé, Renoir démontre une fois de plus son génie pour capter l’instant et révéler, derrière l’apparente simplicité du récit, une critique subtile et intemporelle de la société.