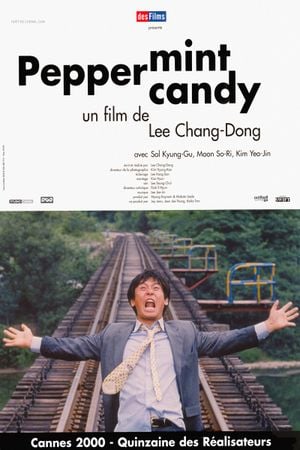

A l’idée commune qui voudrait qu’on voie défiler sa vie devant ses yeux lorsqu’on la quitte, Lee Chang-Dong répond par un dispositif singulier et tout à fait pertinent. Peppermint Candy retrace toute la vie de son personnage principal, Yongho, à partir du jour de son suicide. Une séquence d’introduction folle dans tous les sens du terme, qui déstabilise parce qu’elle s’interdit de proposer des alternatives à la dinguerie collective : qui est le plus atteint, entre les vieux s’acharnant à affirmer leur entrain sur un karaoké ou celui qui voudrait envoyer tout valser et hurler son désespoir ?

Un train en marche arrière assure la transition d’un parcours à rebours qui va, par étapes successives, remonter 20 ans plus tôt et dessiner les instants cruciaux d’une vie placée sous le signe de la désillusion.

Le ton étant donné dès le départ, le spectateur attend surtout des explications, et des motifs qui puissent justifier de commettre l’irréparable. L’intelligence du récit va consister à échapper à cette dynamique trop rectiligne. Les différentes séquences créent ainsi une sorte de puzzle qui mêle l’anecdotique au traumatique, l’intime au sociétal, pour dessiner un portrait final riche de contradictions et, surtout, profondément touchant.

La fonction même du souvenir se voit revisitée dans ce dispositif : il ne s’agit pas en effet de semer les graines de la mémoire et de voir leur parcours, mais de remonter aux sources et de montrer d’abord les conséquences puis les causes : ainsi de ce motif de l’appareil photo, par exemple, du rôle attribué à l’amour de jeunesse, ou de ce pique-nique qui clôt et ouvre le récit, et qui prend évidemment des proportions toutes autres lorsqu’on connait l’issue du parcours. La maladie, la mort, l’abandon, l’oubli : tels seront à chaque fois les convergences.

Lee Chang-Dong parvient avec brio à tresser différents fils narratifs pour faire correspondre le parcours du personnage avec l’histoire désenchantée de son pays. Son expérience dans la police et son recours à la torture vient ainsi autant dénoncer l’état de la société que s’inscrire dans un parcours qui trouve ses racines dans l’expérience traumatisante de la guerre, à laquelle on assistera donc a posteriori. Le recours à des plans-séquence longs et sans concession forme ainsi des blocs d’une grande densité, qui emprisonnent le spectateur dans le piège qu’est la vie du protagoniste.

La position omnisciente du spectateur, qui connait le terme du parcours, est ainsi davantage émotionnelle que narrative : il s’agit de prendre la mesure du renoncement et la manière dont les événements extérieurs sont venus progressivement éradiquer toute possibilité d’émotion réelle et épanouissante pour un individu.

Le retour récurrent de l’image du train en marche arrière se transforme en litanie désenchantée, qui confirme à chaque étape que le bonheur aurait été possible, que les aptitudes étaient présentes, mais qu’il a fallu composer avec l’immuable cruauté du système. En résulte une image ambivalente des rails, symboles en marche avant d’un chemin imposé dont on ne peut s’extraire, et à rebours, dynamique d’un parcours de mémoire qui prend la mesure de tout ce qui s’est étiolé ou brisé.

…et la terrible gaieté d’un épilogue présenté comme un temps lointain de l’innocence, perdu à jamais sous les strates du temps.