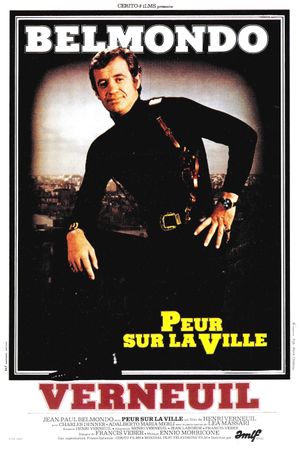

Avec quatre millions d’entrées au cinéma en 1975, Peur sur la ville est un des grands succès du cinéma français de sa décennie. Aujourd’hui encore, lorsque l’on mentionne la carrière de Jean-Paul Belmondo, de nombreuses images issues du film viennent en tête. Le film d’Henri Verneuil est une date importante dans le cinéma policier français.

Harcelée au téléphone, une femme fait une crise cardiaque et tombe de son appartement, au 17ème étage d’un immeuble parisien. Le commissaire Letellier, chargé de l’enquête, néglige celle-ci car il est obnubilé par un malfrat qu’il poursuit depuis des années. Mais le commissaire est directement contacté par le tueur, qui se surnomme Minos, en référence au juge des Enfers grecs que l’on trouve dans La Divine Comédie de Dante.

Dans des années 70 plutôt riches en films policiers français, Peur sur la ville conserve une place à part. C’est dû en partie, bien entendu, aux scènes cultes de courses-poursuites au centre du film, où Belmondo arpente les toits de Paris avant de se balader sur un métro, le tout en faisant ses cascades lui-même. La caméra, d’ailleurs, prend bien son temps pour montrer l’acteur en pleine action, contrairement aux scènes d’action habituelles où il faut au contraire ne pas montrer le visage des cascadeurs.

Peur sur la ville est clairement marqué par l’influence américaine. Courses-poursuites, fusillades, cascades et tueur en série, nous sommes assez loin de ce que le cinéma français produisait alors. D’ailleurs, à plus d’un titre, Peur sur la ville lorgne du côté du Dirty Harry de Don Siegel. Belmondo interprète un flic plutôt solitaire (Charles Denner, censé le seconder, disparaît vite lorsque les scènes deviennent plus mouvementées) qui a plus confiance en son flingue que dans le raisonnement des enquêteurs. De fait, Letellier dégaine facilement et tire sans aucune forme de procès. Pire : il joue sans vergogne avec la vie de ses suspects, retardant le plus possible la venue des secours pour pouvoir obtenir des informations.

Comme pour son homologue états-unien, ce comportement ne lui attire pas les faveurs de sa hiérarchie. Les réactions de ses supérieurs sont pour le moins agressives.

Face à lui, Minos fait aussi franchement penser à Scorpio, un tueur qui cherche à attirer à lui l’attention des médias et qui veut, qui organise même un face-à-face avec le policier qui le traque.

Le caractère très urbain du film ajoute encore une ressemblance. Peur sur la ville met l’accent sur Paris. Dès le générique de début, la caméra de Verneuil se promène au-dessus de la capitale. Une course-poursuite est prétexte à un tour d’horizon des monuments parisiens. Paris est ici plus qu’un décor, c’est une partie intégrante de l’action. Les différentes scènes d’action se modèlent sur l’urbanisme parisien.

Le rythme est une des grandes réussites de Peur sur la ville. Là où beaucoup de films policiers français misent avant tout sur l’enquête et la psychologie des personnages, le film de Verneuil est un véritable film d’action. Pendant une première partie, nous avons même deux enquêtes simultanées, sans que cela fasse perdre l’unité de l’oeuvre.

Le scénario de Peur sur la ville est solidement construit. Certes, il est d’abord conçu pour ménager des scènes d’action où brillera l’acteur principal, mais il se repose aussi sur un crescendo savamment dosé qui mène logiquement au final.

Tout le monde sait qu’un film de ce genre dépend énormément de son “méchant”. Il ne s’agissait pas seulement de se fier uniquement aux exploits de Belmondo, encore fallait-il avoir quelqu’un à lui opposer, sous peine de voir le film se transformer en un one-man-show. C’est avec Minos (dont nous, spectateurs, découvrons vite l’identité) que Verneuil réussit son film.

Si Belmondo sait impressionner lorsqu’il saute sur les toits, qu’il court sur un métro ou qu’il est hélitreuillé au-dessus de Paris, il est un peu moins convaincant lorsque le jeu se fait un peu plus fin, plus psychologique. Mais qu’importe, son charisme suffit. Et puis, tout le reste du casting est formidable, depuis Charles Denner jusqu’au jeune Jean-François Balmer. Ils savent servir des dialogues joliment écrits par Francis Veber.

Enfin, il est impossible de passer sous silence la musique angoissante façonnée par l’immense Ennio Morricone.

L’ensemble constitue un film qui, 45 ans après sa sortie, est toujours aussi agréable.

Article à retrouver sur LeMagDuCiné