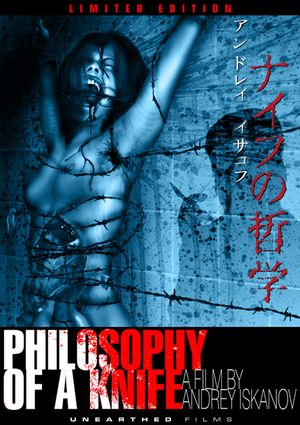

Précédée d’une réputation sulfureuse, souvent comparée (à tort) au Salò de Pasolini dans son intransigeance et sa cruauté totale, cette œuvre monstre d’Andrey Iskanov de plus de quatre heures (et inédite en France), définie avant tout comme une "représentation artistique de faits et d’événements connus", expose concrètement l’abjection monumentale de la tristement célèbre unité 731, ou camp 731. Au cours de la seconde guerre mondiale (et même avant), ce centre militaire de recherche bactériologique de l’armée japonaise, normalement consacré "à la prévention des épidémies et la purification de l'eau", effectuait en réalité de nombreuses expériences infâmes sur des cobayes humains (dissidents ou prisonniers de guerre) au-delà de toute pertinence médicale et scientifique.

Les premiers films d’Iskanov, Nails et Visions of suffering, et à voir leurs bandes-annonces délirantes sur Internet, donnent déjà un aperçu substantiel du personnage et de son univers déroutant, mélange foutraque se situant à la croisée d’un snuff movie expérimental, d’un Sokourov halluciné et d’un Lynch du pauvre (dans le sens "manque de moyens"). Philosophy of a knife suit cette même logique de bizarrerie créatrice, d’excroissance cinématographique avec, semble-t-il, plus de détermination et de rigueur que les deux précédents films. Iskanov est, là encore, sur tous les fronts : mise en scène, scénario, montage, effets spéciaux, maquillages, musique (pas toujours bien appropriée) et bande-son minutieusement travaillée (cris, souffles, distorsions, grondements, battements de cœur, sons aigus…).

Après un long générique tape-à-l’œil, fortement inspiré par Se7en jusque dans son thème musical, très proche du Closer de Nine Inch Nails (et il en va de même pour le générique de fin), le film retrace le contexte historique à travers photos et films d’époque, documents divers et témoignage (celui d’un docteur russe, traducteur et témoin extérieur des événements et ayant participé au procès des bourreaux, détaillé dans la dernière demi-heure du film en rapportant les accointances entre tortionnaires et puissances mondiales). Puis la sarabande des atrocités peut commencer, égrenant, sur un rythme lent et syncopé, son lot de pratiques inhumaines dont le but est de perfectionner une redoutable technologie de la mort en sacrifiant dignité et morale.

Tandis que deux voix off (celle d’une infirmière assistant et prenant part aux exactions, et celle d’un narrateur externe) détaillent faits, causes et conséquences, Iskanov (re)met en scène, sans dialogue et sans chercher une linéarité parfaite, quelques-unes des expériences abominables qui furent faites sur le corps humain (le plus généralement sans anesthésie) pour étudier la durée d’une agonie, observer son endurance aux maladies et autres contaminations virales (choléra, dysenterie, peste…), sa résistance à des douleurs inimaginables ou des températures et radiations extrêmes. Le flot continu des tortures est régulièrement entrecoupé d’images d’archives et autres digressions narratives (les états d’âme de l’infirmière, la romance entre un gardien et une prisonnière évoquant à peine le scandaleux Portier de nuit de Liliana Cavani), Iskanov jouant parfaitement sur le séquentiel infini, sur la répétition hypnotique des plans et des scènes (couloirs, visages, machines, caméras, instruments chirurgicaux, arbres et paysages sous la neige) qui rappellent les anaphores sidérantes de Requiem for a dream.

Si Pasolini, dans Salò, gardait une distance, éventuellement une neutralité, par rapport aux sévices présentés (aucune recherche d’effets superflus dans sa mise en scène et son montage), Iskanov, lui, joue principalement sur la surenchère stylistique et malsaine, parfois discutable (d’où proviennent les images du charnier ? Qui sont ces corps anonymes, d’où viennent-ils ? Quel sens, quelle logique, quelle véracité leur donner par rapport au film, à la tragédie relatée ?), souvent appuyée ou insistante dans ses actions et sa recherche du sensationnel. L’aspect "too much", le rendu presque surréaliste des supplices infligés (et leur côté "série z" qu’il faut bien admettre), rapprochent davantage le film à un nanar gore qu’à une œuvre "politique" totalement affolante comme Salò, Requiem pour un massacre, Nuit et brouillard ou même La liste de Schindler (bien que Philosophy of a knife en ait, très certainement, la louable et grande volonté), œuvres indispensables dénonçant les horreurs suprêmes de la guerre, et celles des hommes aussi, dans un discours radical mais forcément humaniste.

Même les longues scènes de flagellation et de crucifixion dans La Passion du Christ (et au-delà de ce que vaut le film, fiasco formel et scénaristique) sont beaucoup plus insoutenables que les mutilations et autres tortures mont(r)ées ici avec ostentation, "esthétisation", les révélant moins prégnantes, moins viscérales dans la peau et l’affect (le noir et blanc diffus, superbe, aidant sans doute à prendre du recul, à mieux les supporter), voire même involontairement drôles dans leur outrance (l’interminable arrachage de dents, l’amputation d’un bras contaminé suite à la morsure d’un patient malade).

La scène (en gros plan) de l’insecte inséré de force dans le vagin, par exemple, est, elle, plus perturbante car conjugant la douleur à la pornographie la plus infaillible sans démesure rapportée (pas de sang qui gicle artificiellement, de chairs brûlées ou découpées avec des bruits de viande saugrenus ; seulement quelques hurlements d’agonie, et un corps qui se convulse, suffisent à provoquer le malaise). La suggestion a souvent été plus pertinente, plus opportune que la figuration exagérée (comme ici), et l’acte montré dans sa globalité morbide a parfois moins d’impact que l’ignominie latente, échafaudée par le spectateur lui-même ; l’imagination au travail, titillée, provoquée, est toujours la plus terrible des libres cours (et c’est là le sempiternel débat sur la représentation frontale, légitime ou implicite, de la barbarie et de la violence).

On peut reconnaître au film, mi-fiction, mi-documentaire, une tenue remarquable dans le profane, une persévérance dans la folie aveugle dues en partie à une atmosphère traumatique rarement si bien élaborée, si bien exploitée, et s’impressionner également du jusqu’au-boutisme d’Iskanov, de cette sensation de tutoyer si précisément les ténèbres, de s’anéantir dans un trou noir absolu sans plus aucune humanité alentour. Mais on peut, aussi, rester étrangement (légitimement) distant et sans réaction devant ce film trop "fait", monolithique, ennuyeux, sorte d’happening artistique maladivement sûr de ses ambitions (de sa prétention ?) et surtout de ses effets, et trouver qu’il s’abîme assez fréquemment dans un spectacle macabre délibéré, une théâtralité sinistre neutralisant son ampleur émotionnelle et ses intentions, fussent-elles bonnes même jusqu’en enfer ("Dieu a créé le Paradis, l'homme a créé l'Enfer", est-il dit à propos du film) qui, paraît-il, en est pavé.