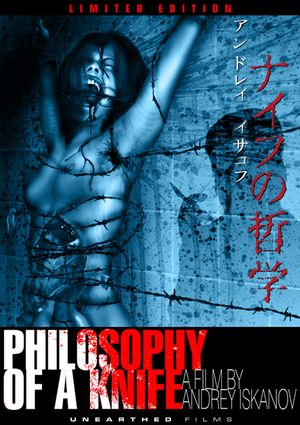

Philosophy of a Knife par Ramya

On ne pourra pas reprocher à Andrey Iskanov d'avoir choisi la facilité pour son troisième film avec cette œuvre colossale divisée en deux parties soit près de 4h30 de film. Il retrace l'histoire de la tristement célèbre unité 731, connue pour avoir effectué des expérience sur des milliers de prisonniers japonais, chinois et russes en vue de produire une arme bactériologique de destruction massive en mêlant images et films d'archives, interviews et reconstitutions d'expériences.

Disons-le d'emblée, 4h30 c'est très, très long et si le temps semble s'étirer ce n'est sans doute pas la faute de tous les segments constitués d'images et de films d'archives qui sont le fil rouge du film. Pédagogues et précis, ce qui ne devait être qu'un prétexte à montrer des scènes d'une grande violence se révèle être le point fort du film.

Mais alors, qu'en est-il des reconstitutions d'expériences (toutes exactes) qui ont valu à "Philosophy of a Knife" de subir les foudres de la censure dans de nombreux pays?

Premièrement, il est dommage que le cinéaste n'est pas cherché à incorporer davantage ces segments avec le reste de son œuvre. Au lieu de chercher à reproduire d'authentiques films d'archives, il n'en a gardé que la forme (un superbe noir et blanc, artificiellement vieilli et texturé) et nous livre à la place du pur cinéma expérimental, très esthétisant par ailleurs. Tranchant radicalement avec le reste, digne d'un véritable documentaire historique, difficile de savoir si Iskanov aurait dû consacrer l'une de deux parties entière du film à la fiction plutôt de les faire s’entremêler.

Deuxième problème, l'esthétisation des reconstitutions d'expériences. Soyons clairs, il s'agit de cinéma déviant, avec des scènes extrêmement graphiques et violentes, réalisées dans l'objectif de choquer et de satisfaire les penchants voyeuristes des spectateurs.

Le film est donc superbement cadré, avec une belle photographie, une excellente bande son et les cobayes sont, dans une écrasante majorité, des femmes blanches, jeunes, en bon état, conformes aux standards de beauté actuels, épilés et maquillés. Et poussant des cris ressemblant parfois davantage à des orgasmes qu'à de la souffrance (volontaire ou mauvais jeu d'acteur?).

L'ennui est que le film est explicitement dédié à la fois aux victimes et au personnel de l'unité 731 et que cette esthétisation, parfois à outrance, finit par en être complètement indécente.

Également quelques tentatives d'humaniser superficiellement le récit: une histoire d'amour entre une détenue et un assistant, les état d'âme d'une scientifique.

Honnêtement, "Philosophie of a Knife" ne vaut la peine d'être vu que par cinéphilie, curiosité malsaine et/ou éventuellement sa dimension historique, bien que pour ce dernier point il existe une documentation plus digeste et surtout bien moins longue et éprouvante.

De plus, à ma connaissance, il s'agit d'une œuvre uniquement disponible dans sa version originale: en anglais non sous-titré, excepté les interviews en russe sous-titré anglais.