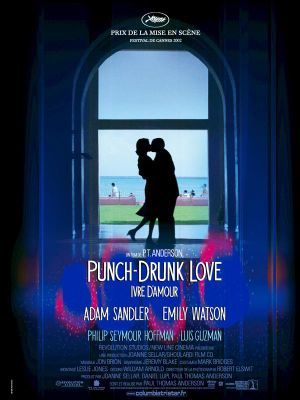

Après le succès de Magnolia, le monde appartient à P.T. Anderson, qui prend le parti assez audacieux de délaisser son lyrisme au profit d’un comique assez singulier. Il semble avoir voulu poursuivre là où le précédent opus s’achevait, cette fameuse pluie de grenouilles introduisant avec brutalité une tonalité insolite qui infuse tout Punch-Drunk Love.

Soit la romance déglinguée d’un personnage borderline, entièrement rivée à son point de vue. Dès le départ, Anderson emprisonne Adam Sandler dans un cadre ultra stylisé, le contraignant où qu’il aille. Des intérieurs étouffants aux prises de vue sur une banlieue industrielle, rappelant les photos de John Humble, Punch-Drunk Love est un film sur l’architecture, dans lequel les cloisons jouent un rôle prépondérant, et oppressent le protagoniste au point de le voir se déchainer sur elles, que ce soit dans la paroi vitrée chez sa sœur ou la porte des toilettes d’un restaurant qui n’en demandait pas tant.

Tout, jusqu’à l’irritation du spectateur lui-même, se met au diapason de la psyché clivée du personnage : le découpage des scènes, la rythmique agaçante et constante de la musique de Jon Brion, la nervosité croissante des intrusions du téléphone, des collègues ou de la famille créent un climat paranoïaque particulièrement bien rendu. Sur cette aliénation s’en greffe une autre, celle d’une société de consommation devenue folle, à l’exemple de cette quête de miles et de codes-barres sur les pots de pudding, ou la tarification des conversations du téléphone rose.

Dans cette course de dingue où aucun personnage ne semble pouvoir sauver l’autre (ni les sœurs, ni la confidente prostituée, ni l’amante potentielle, tout aussi perturbée) la progression prend des airs de cauchemar éveillé, un peu sur le modèle de l’After Hours de Scorsese.

La double intrigue censée instaurer un récit plus classique suit deux trajectoires contradictoires : l’irruption de l’amour et de gangsters, permettant à la comédie de se déployer sur plusieurs tableaux, même si les effets n’en sont pas toujours efficaces. La rage de Barry est assez jubilatoire, tout comme ses courses folles, notamment lorsqu’il fuit des malfrats qui lui rappellent à juste titre qu’ils connaissent de toute façon son adresse, mais l’étrangeté générale de l’entreprise peut aussi laisser de le spectateur de côté à plusieurs reprises. Cette façon de désactiver les enjeux émotionnels par un ridicule qui tue un peu les personnages se retrouvera dans Inherent Vice, son autre tentative de comédie : la cible n’est pas toujours atteinte, mais tout à l’honneur d’un cinéaste qui refuse de se limiter à un seul registre.

(6.5/10)

http://www.senscritique.com/liste/Integrale_Paul_Thomas_Anderson/1457769