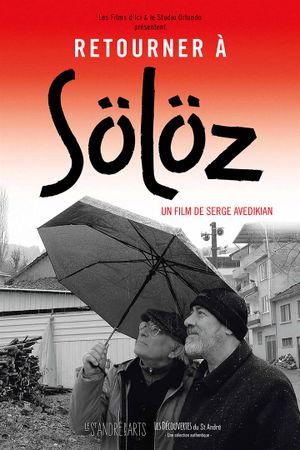

Söloz, modeste village à l’Est de la Turquie, au Sud d’Istanbul, sur la rive sud du Lac d’Iznik. Un village coupé en deux, entre un Sölöz bas, plus moderne et plus proche du lac, et un Sölöz haut, un peu exilé sur le flanc des collines, plus ancien, et qui fut autrefois majoritairement habité par des Arméniens. Les grands-parents de Serge Avédikian ont appartenu à ce peuple victime des pogroms ottomans au début du XXème siècle, et c’est donc vers ses proches racines que remonte l’acteur, réalisateur, scénariste et producteur français, qui accompagne les images par son commentaire en voix off, lorsque le son direct des dialogues ne se trouve pas exclusivement privilégié. Mais la matière de ce documentaire, donc en partie et pudiquement autobiographique, n’est pas constituée d’un seul « retour » sur les pas ancestraux. Le montage - effectué par Philippe Vallois, également à la prise de son (en complicité avec Philippe Grivel, également au mixage) - entremêle habilement différents retours vers Sölöz, en 1987, 2003, 2005, et enfin décembre 2019.

En une subtile exploitation du matériau cinématographique, c’est l’image même, son grain, ses couleurs, saturées à l’extrême pour les plus éloignées, qui indiquent au premier regard leur ancienneté ; les tenues vestimentaires, l’âge de certains protagonistes récurrents aident aussi à ce repérage chronologique. Le spectateur est donc arraché à sa supposée passivité et ne peut suivre le parcours proposé, dense et exigeant, qu’en restant constamment sur le qui-vive et en devenant expert en datation ; une réactivité qui accompagne au plus près la démarche de Serge Avédikian, qui « retourne à Sölöz » dans le but d’y retrouver des traces, non seulement de sa propre famille (l’éloignement croissant du génocide dans le temps dilue les chances de témoignages directs et personnels...), mais plus largement de la culture dont lui-même est issu, la riche culture arménienne, encore visible dans les hautes et élégantes maisons dont le délabrement s’accentue d’un voyage à l’autre, ou dans des pierres tombales encore sur les lieux, bien qu’en réemploi, dans les premiers voyages, puis disparaissant... - mystérieusement ? intentionnellement ?... - dès que le maire, turc, constate l’intérêt qu’elles suscitent et les preuves de vie qu’elles peuvent paradoxalement constituer.

Car, bien au-delà d’un voyage éminemment personnel et nostalgique sur les pas des ancêtres, c’est bien à cette exploration que nous convie Serge Avédikian : comment une société qui s’est rendue coupable de génocide organise l’effacement non seulement de son crime, mais de ses victimes mêmes, à travers toute trace se rattachant à elles. Un effacement d’autant plus radical, absolu, et qui, s’il est réussi, absout entièrement le coupable. Comme le déclare l’un des descendants des Macédoniens « importés » à Sölöz pour y remplacer les Arméniens qui en avaient été chassés : « Les uns disent ceci... Les autres cela... Qui croire ? Nous, nous n’y étions pas... ». Imparable. Dans cette entreprise d’effacement de ce qui a eu lieu, même le témoignage d’une mort que représente une pierre tombale atteste le fait que, auparavant, une vie s’est trouvée là... Après l’extermination des vivants, il faut donc prendre soin de faire disparaître jusqu’aux morts.

Nouveau dépassement : au-delà du caractère intellectuellement et historiquement passionnant d’une telle investigation, la haute qualité humaine de la démarche. Le descendant-réalisateur-enquêteur n’accuse pas, ne formule aucun jugement dans les entretiens qu’il conduit et qui le font par moments apparaître à l’image ; bien au contraire : on le voit écoutant avec intensité ses interlocuteurs, recueillant leurs propos, conscient lui aussi du fait qu’il se trouve devant d’autres descendants... Mais l’on comprend, face à cette dissolution terrifiante d’une culture, face à son authentique éradication - puisqu’elle se trouve arrachée à un sol jusqu’à ses racines les plus invisibles -, que les teintes choisies pour l’ultime voyage, de 2019, soient le noir et blanc : tons du deuil, tons des couleurs perdues, à l’image des vies qui ont été gommées.

Au terme de l’ultime voyage, lorsque le bateau qui avait amené le réalisateur le remporte vers Istanbul, le titre du film se met à résonner de façon tristement antiphrastique : que signifie « Retourner à Sölöz », est-il possible, même, de « retourner à Sölöz », si ce que l’on devait y retrouver se dissout plus efficacement encore que sous la seule action du temps ? Un constat terrible, mais la dignité du regard qui est porté sur ce constat et la sagesse infiniment grave qui l’habite font de ce témoignage l’une des très belles et grandes œuvres de ce début d’année. Une réalisation qui, pourtant centrée sur cette même catastrophe historique, se situe à l’exact opposé de « The Cut » (2014), le film le moins réussi de Fatih Akin, aussi grandiloquent et froid, à grands renforts d’effets et de figurants, que ce « Retourner à Sölöz » est réussi, avec des moyens minimalistes mais un impact bien supérieur.