Critique à retrouver sur : www.hallu-cine.net

Que peut-il y avoir de pire que de perdre son enfant ? Devoir se reconstruire sur le vide indicible laissé par la disparition de cet être qui nous est si chair. Un gouffre affectif insoluble, auquel peu de couples résistent. La douleur est bien trop vive, pour les parents comme pour les proches. Et pour toute personne un tant soit peu empathique.

Car en pareilles circonstances, l'heure est à l'union. Le temps du deuil, a minima. Quoi qu'il en soit un élan de compassion général à la mesure du trauma.

En toutes circonstances, vraiment ?

Hélas, non.

On dit bien souvent qu'il n'y a pas de hiérarchie face à la mort, dans la géhenne. Si d'aventure en revanche, cet enfant disparu se révèle être un meurtrier, la masse se gardera alors une petite gêne. L'émotion suscitée par ces tragédies engendre bien souvent - et à raison - un vaste élan de compassion et d'indignation, au manichéisme cependant des plus dérangeants.

Car s'il est un sujet perpétuellement passé sous silence, c'est bien le devenir des parents des auteurs de ces tueries, vivant eux-aussi avec le poids de la culpabilité et du deuil.

Le deuil de leur enfant décédé, celui également des personnes qu'il aura tuées. La culpabilité, par ailleurs, d'être les parents d'un homme désormais considéré comme un monstre, et devoir en assumer la responsabilité aux yeux de la société.

Si le tueur devient inévitablement l'incarnation d'un diable fantasmé, rassurant les masses quant à la nature et les origines du mal - évidemment sans nuances -, ses parents en sont forcément les instigateurs, les âmes complaisantes et créatrices aux sources-mêmes de l'horreur. Au regard des foules, ils apparaissent aussi (ir)responsables que leur enfant.

Ces raccourcis un rien simplistes occultent pourtant une réalité tout aussi tragique, sur laquelle on lève bien trop souvent le nez : une poubelle malodorante qui ne mérite même plus d'exister.

Des personnes laissées à elles-mêmes et à leur désarroi, désemparées et abandonnées à leur sort, au mieux dans une indifférence généralisée, au pire sous le poids du jugement et des quolibets.

En définitive, la zone de gris au sein d'un camaïeu de couleurs que l'on ne conçoit que bicolore. Un tapis que l'on ne veut soulever, sous peine d'en voir surgir des questions beaucoup trop complexes pour ne pas gêner les esprits étroits ou aisément incommodés, bien qu'il en reste fort heureusement quelques éclairés.

Car ce mal a forcément une origine rationnelle. Un fondement logique. Après tout, tout s'explique. We need to talk about Kevin a pourtant prouvé le contraire. "Mauvais parents" ! Las, tout s'explique.

Du reste, c'est un peu comme pour le cinéma. Que J.J. Abrams conserve une confiance absolue de la part de la critique, un blanc-seing, après avoir pondu Lost ou Star Trek 2, ça s'explique. Que les geeks aient foi en Zack Snyder pour Batman V Superman après Sucker Punch et Watchmen, ça s'explique aussi. Enfin, il paraît. Nous, on cherche encore. Mais tout s'explique on vous dit.

William H. Macy, acteur bien connu des amateurs de Fargo, lui, n'explique pas. Ne justifie ou ne condamne pas. Mais expose simplement.

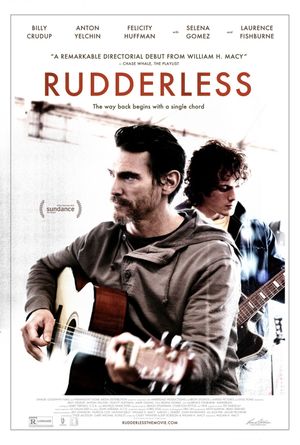

L'histoire de Sam, cadre en marketing à la vie professionnelle des plus florissantes. Une carrière parsemée de succès, et dont il souhaite fêter et partager le dernier en date avec son fils, étudiant à l'université. Josh est taciturne, manifestement renfermé sur lui-même, mais dont les peurs et les angoisses existentielles se matérialisent et s'abandonnent dans la musique, composant de nombreux morceaux dans sa chambre.

Sam appelle son fils, et lui demande de le rejoindre dans un bar pour arroser l'excellente nouvelle qu'il vient d'apprendre. Josh ne donne aucune réponse à la requête de son père. Qui ne dit mot consent dira-t-on.

Mais Josh est en retard. Si en retard que Sam, au regard des nouvelles télévisées, commence à craindre le pire. Qui ne tarde, lui, pas à arriver. Josh ne viendra pas. Ils ne partageront même plus de bières ou de bons burgers : Josh s'en est allé, et avec lui, nombre d'étudiants tombés sous le poids des balles. Si la vie de son fils vient de lui être enlevée, la sienne, elle, vient définitivement de basculer.

Pour son premier passage derrière la caméra - en dehors d'un essai pour la télévision, Lip Service, remontant à 1988 -, William H. Macy s'attaque donc, on l'a vu, à un sujet des plus délicats, jonchant la tragique histoire sociétale des États-Unis. Des massacres en milieu scolaire qui auront défrayés la chronique, et dont l'exposition médiatique aura sans aucun doute décuplé l'impact sur l'imaginaire collectif, marquant profondément et durablement une société aux plaies béantes.

Difficile de ne penser en regardant Rudderless aux fusillades de Columbine, ou de l'Université de Virginia Tech. Mais aussi - et peut-être même surtout - au massacre de l'école primaire de Sandy Hook en 2012, au cours duquel une vingtaine d'enfants périt des mains d'un jeune homme de vingt ans.

Autant de fantômes hantant la conscience collective américaine, cachés dans l'armoire quand l'indignation et l'incompréhension retombent, convoqués à nouveau quand un inévitable massacre se produit encore.

Le premier réflexe après l'horreur est bien souvent de chercher à comprendre le pourquoi du comment. Comment un jeune homme de bonne famille peut-il en venir à passer à l'acte sans crier gare ? Était-ce prévisible ? Y avait-il des signes avant-coureurs ? Est-ce un problème d'éducation ?

We need to talk about Kevin, autre long-métrage sur une thématique similaire, aborde toutes ces interrogations en questionnant littéralement la relation entre un fils meurtrier et sa mère, la dynamique familiale, les insuffisances peut-être mais aussi l'impuissance d'une femme face à un monstre qu'elle a certes enfanté, mais qu'elle est proprement incapable de décoder.

Film âpre et d'une finesse psychologique sans équivoque, habité par une Tilda Swinton en état de grâce et par l'excellent Ezra Miller, We need to talk about Kevin reste sans aucun doute un des grands films de ces dernières années.

Rudderless, en proposant d'aborder le même sujet sous un angle différent mais complémentaire, évite fort heureusement la confrontation frontale dont il n'en serait ressorti que perdant face à ce dernier, faisant ainsi preuve d'une humilité et d'une lucidité bienvenues.

Dans cette optique, le coeur du récit de William H. Macy ne sera pas le massacre. Ce ne sera pas non plus l'analyse psychanalytique de Josh. En fait, de tout cela, on serait même tenté de dire que Macy n'en a cure. Ce qui l'intéresse davantage en revanche, c'est le cheminement de Sam.

Brisé par le décès de son fils, totalement esseulé et pas vraiment épaulé par son ex-femme et mère de Josh, Sam finit par fuir le marasme qu'est devenue sa vie en vendant biens et quittant travail, pour s'installer dans une petite bourgade anonyme à bord de son voilier de plaisance. Finalement, là où personne ne saura rien de sa vie. "Mon nom est Personne".

Un nouveau départ en faisant abstraction de sa vie antérieure, un peu comme si son fils, finalement, n'avait jamais vécu.

Une méthode de survie qui en vaut une autre, qui occulte pourtant le fait que le passé, aussi souffrant soit-il, n'est jamais vraiment bien loin.

Ainsi, lorsque la mère de Josh, Emily, resurgira pour lui léguer - et s'en délester par la même occasion - les albums de leur fils, Sam va devoir dès lors affronter ses propres démons, ce leg bien mal enfoui, bien trop meurtri, bien mal guéri.

Si la trame générale peut de prime abord sembler cousue de fil blanc, William H. Macy abat cependant une carte maitre des plus pertinentes : faire de la musique le moteur de son histoire, son vecteur d'émotions mais aussi de rythme et d'immersion.

Car c'est par le biais de ces mélodies, ces notes de vie, que Sam catalysera l'âpreté de sa souffrance, jouant les morceaux composés par son fils dans un bar pour tenter de le comprendre, s'en rapprocher autant qu'il le peut en découvrant une facette de sa personnalité qui lui était inconnue jusqu'alors. En exorciser le souvenir en l'humanisant et le personnifiant de nouveau.

Il aurait été facile de sombrer dans un pathos de mauvais aloi, ce genre d'histoire y prêtant allègrement le flan. On ne compte d'ailleurs plus les drames au timbre sirupeux, des sucreries chargées de bons sentiments forcément indigestes, noyées sous une musique purement fonctionnelle : "il est temps de pleurer", "c'est tellement triste...", ou encore "le danger accoure !" nous susurre-t-elle au creux de l'oreille. Insupportable, cela va sans dire.

Au même titre que Once en son temps, Rudderless se sert au contraire de ces morceaux comme fil conducteur, certes un rien casse-gueule - autant dire que si vous n'adhérez pas à la musicalité de l'ensemble, c'est fichu -, mais dont il réussit dans un numéro d'équilibriste d'une grande justesse à n'en utiliser que l'essentiel, à les sortir de son chapeau à bon escient lorsque le rythme général se fait plus souffreteux.

Loin d'être de simples artifices de mise en scène, les chansons du film sont les âmes mêmes des personnages, sublimant leurs interactions et leurs sentiments, sans ajout inutile de dialogues superflus.

Après tout, le deuil, la souffrance et le doute se passent bien souvent de mots. Une simple présence peut suffire pour apporter soutien et empathie, et les compositions de Eef Barzelay et de Billy Crudup remplissent ce rôle sans fausse note.

Il serait pourtant injuste de ne s'en tenir qu'à cette première réussite, une parmi d'autres.

Car ce qui frappe avec Rudderless, c'est sa justesse. Sa justesse de ton, sa justesse de point de vue, sa justesse de réalisation, sa justesse de jeu.

William H. Macy a de la bouteille en tant que (grand) comédien, et ça se voit. Sa caméra respecte ses acteurs, prend le temps de les laisser s'exprimer, et ceux-ci le lui rendent très bien.

Billy Crudup en premier lieu, bien entendu. Ses premières minutes à l'écran peuvent certes déconcerter, avec une expression monolithique un rien étrange ne quittant jamais son visage. Pour finalement mieux nous prendre aux tripes quand l'émotion, la détresse, le désespoir se font plus vifs.

La chimie est par ailleurs évidente avec Anton Yelchin, excellent en jeune musicien idéaliste en manque de figure paternelle.

À cet égard, Macy aurait pu se contenter d'une relation filiale s'installant - comme de coutume - entre Sam et Quentin. Mais, une nouvelle fois, fait preuve de bon goût en nous épargnant le sempiternel Happy End, poussant plus loin une relation classique de prime abord, finalement beaucoup plus complexe.

Et si vous doutiez encore des capacités du réalisateur concernant sa direction d'acteurs, Laurence Fishburne et Selena Gomez (!) sont là pour nous rappeler que pour les voir bien jouer, il faut qu'ils soient sacrément bien dirigés...

Il fallait beaucoup de sensibilité pour matérialiser un sujet d'une telle intensité. Pas de débordements scéniques mal venus ou superflus, pas d'outrances sentimentalistes larmoyantes, pas d'esbroufes visuelles pour noyer le poisson.

Avec Rudderless, William H. Macy a su trouver une certaine pertinence de ton. Un message d'une limpidité confondante emprunt de respect, dont il fallait encore en magnifier l'importance.

Du vrai bon cinéma indépendant, dans le ton comme dans l'esprit, et il n'y a pas à dire, par les temps qui courent, il y a de quoi être ravi.