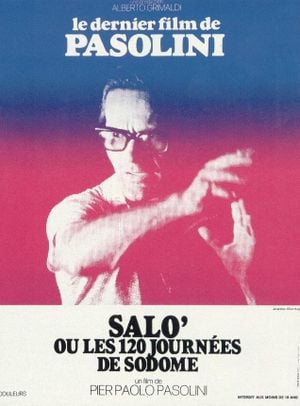

Souvenirs - il y a près de quarante ans, cinéma La Pagode (magnifique), seule salle parisienne où Salo était diffusé alors qu'il était interdit dans toute l'Europe, invité par une copine (qui venait de le voir, quarante après c'est encore assez troublant); on arrive avec cinq grosses minutes de retard, on ne restera pas dans la salle à la fin du fin pour voir la partie manquante (alors que d'évidence il ne s'y passait rien), parce que, à chaud, ce n'était vraiment pas possible.

Noter un tel film n'a pas grand sens - j'ai mis 9, j'aurais aussi bien pu mettre 2 - pour des raisons techniques, ou d'écriture, le problème n'est pas là.

Je n'arrive pas à considérer Salo comme un film historique, ni même politique, comme une critique du fascisme - même si c'était sans doute l'intention de Pasolini, telle qu'elle apparaît dans ses déclarations, dans le premier degré du scénario (Sade, repris assez fidèlement, dans une transposition explicite), dans le décor d'ensemble, avec les tableaux des peintres futuristes dans la dernière partie, la musique (percutante) de Carl Orff au comportement pas très clair pendant la guerre; les citations par contre sont disparates, souvent anachroniques et déplacent le cadre historique vers l'universel. De fait la visée de Pasolini est sans doute bien plus générale, quasi philosophique, pas forcément originale : la dialectique du maître et de l'esclave, du bourreau et de sa victime (de fait lorsque la victime meurt, le bourreau meurt aussi) poussée à son point extrême - l'anéantissement total, lent et permanent de l'autre, privé de tout, à commencer par la parole - et surgissent alors des scènes terrifiantes, les chiens, la merde, le mariage ... On pourrait y voir, plus que du fascisme, une vision du monde contemporain, du sort réservé à la jeunesse, privée de parole, privée de tout, pas seulement par les tenants du pouvoir ( rien que des emblèmes) mais par un effondrement des valeurs, une acceptation de toute transgression (et il y a sans doute beaucoup de culpabilisation, plus ou moins consciente dans la démarche de Pasolini) qui conduit à cet effondrement. Tout cela interdit totalement l'érotisme. Après le sexe festif de la trilogie (Le Décaméron / les 1001 nuits / les Contes de Canterbury), dans Salo le sexe est sinistre. Les bourreaux eux-mêmes sont vieux (l'évêque va même jusqu'à se lâcher sur le désastre de sa propre vieillesse), effectivement sinistres, leurs propos, même pas justificatifs, se réduisent à des stéréotypes convenus, lourds, tout plaisir est impossible.

L'essentiel n'est pas là. Il est d'abord dans le courage : se présenter comme un monstre, en prenant le risque de montrer l'impossible à montrer et de l'assumer - ce qui renvoie forcément au plus profond de soi. Les fantasmes qui crèvent l'écran, la scatologie, la sodomie ... sont ceux de Pasolini (plus encore que ceux de Sade, on y reviendra) - mais le principe même de la monstruosité est universel (et de moins en moins contenu dans la société contemporaine) : il convient d'admettre, une fois pour toutes, que l'être est un monstre, et s'adapter (réagir ou se conformer, telle est la question) à cette norme nouvelle car désormais "officielle".

Pour cette démonstration, le recours à Sade semble s'imposer et l'adaptation des 120 Journées de Sodome, oeuvre maudite, renforcer encore la portée de la démonstration et du risque encouru - bien au-delà de ce que Pasolini pouvait imaginer pour lui-même; le roman de Sade, écrit dans la prison de la Bastille sur un rouleau de douze mètres de long, sur des petits feuillets, inachevé, a été perdu au désespoir de l'auteur et retrouvé bien plus tard. En matière d'atroce et d'insupportable, le roman de Sade va beaucoup plus loin que le film de Pasolini. On se dispensera de citer les extraits les plus atroces. Mais précisément cet excès interdit tout réalisme - on est dans une manière de surenchère surréaliste, qui échappe même au fantasme pour tourner, par son excès même à un jeu plus intellectuel (mais on pourrait aussi bien dire "niais") que pervers. La transposition au cinéma, le passage de l'écrit à l'image, fausse toutes les perspectives. L'image ancre dans la réalité; ce faisant Pasolini ancre le marquis de Sade dans le réel (il ne s'agit plus d'un jeu, pas forcément subtile sur l'idée de perversion) et de façon réciproque, il ancre le fascisme (et toutes les formes d'oppression) dans la fiction - dans le jeu, dans un univers stylisé, intellectuel, stimulant - possible et par un effet de ressac transférable au réel. Ce sera (mais ce serait trop long à développer ici), bien au-delà de Pasolini, la philosophie de l'après 68 - d'abord festive, puis, dans la seconde moitié de la décennie, bien plus désenchantée.

Le film, par fragments, par tentatives aussitôt avortées, essaie de lutter, contre cette fascination du mal stylisé, à travers de beaux moments de rejet : le poing dressé face aux bourreaux (et seul le duc restera insensible, après quelques secondes d'hésitation devant cet embryon de révolte), le suicide de la pianiste, la danse finale ... Même les plaisanteries grotesques, consternantes du président pourraient s'inscrire dans cette tentative dérisoire de mise à distance de l'horreur, alors qu'elles ne font que la renforcer :

- quelle est la différence entre les jeunes et la voiture ? la voiture, elle a sa conduite; les jeunes ce sont ces cons d'huit ...

- Que fait un communiste qui plonge dans la mer Rouge ? Il fait plouf ...

Mais cela ne pèse pas lourd face à la progression inexorable du récit - des récits initiaux (Sade lu, à la lettre, par les narratrices), au cycle insupportable de la merde et aux monstruosités finales - annoncées par le rire dément et glaçant de la narratrice et par le cri de désespoir d'une des victimes, plongé dans un bain de merde collectif, à proximité d'une statue de la vierge.

Le traitement de la dernière partie, celle des massacres, avec son double plan de voyeurisme, implique le spectateur, le force à rentrer dans l'histoire. J'observe le bourreau, qui observe lui-même, à distance et à la jumelle les bourreaux à l'oeuvre - et je me retrouve ainsi dans la même posture que lui.

Toute l'ambigüité du film (qui ne peut pas être dans le livre) est là : le regard du spectateur valide les propositions de Pasolini, quelle que soit sa réaction immédiate ou ultérieure - rejet, complaisance, adhésion (intellectuelle ou non), jusqu'au plaisir (honteux ou pas) et rejoint ainsi la démarche, culpabilisée ou non, complaisante sans doute, justifiée par un discours politique finalement peu convaincant de Pasolini. Le film annonce ainsi, accompagne pour le moins des évolutions qui semblent aujourd'hui irréversibles - quand on voit, pour s'en tenir à cela, le traitement du sexe, sans états d'âme, à la façon des personnages de Salo, sans plaisir et sans repères, dans les médias d'aujourd'hui - dans des circuits qui ne relèvent même plus de la clandestinité. Dans la question clé posée en début de critique (réagir ou se conformer ?), la réponse (?) du film reste définitivement ambigue

Tout le génie, et toutes les limites de Salo, résident dans cette ambigüité.

La tragédie n'est évidemment pas loin. Pasolini mourra très vite, dans des conditions atroces (et pour des motifs qui ne seront jamais élucidés) avant même que son film ne soit totalement monté - la dernière partie, en témoignent les photos de plateau, est très écourtée (Qui s'en plaindra ?)

Le destin du film rejoint ainsi celui du livre. La marque de la malédiction.