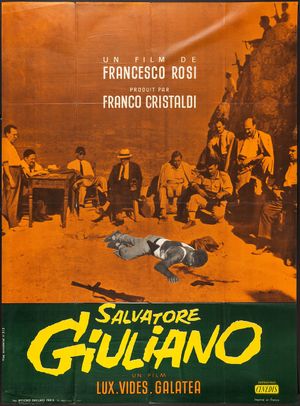

Figure historique mythifiée au travers de multiples récits de la culture populaire italienne, Salvatore Giuliano semblait prédestiné à faire l'objet d'une appropriation par le cinéma. C'est le grand Francesco Rosi qui s'en charge en 1962, avec un geste radical qui s'inscrit dans le nouveau cinéma moderne européen d'alors.

Dans un contrepied total au traitement traditionnel du biopic, le film adopte une structure éclatée qui rappelle fortement Citizen Kane. Les deux œuvres débutent d'ailleurs par la mort du protagoniste, qui conduit à un récit-enquête sous forme de puzzle à réassembler.

Si l'approche est louable et relève d'une volonté de laisser un espace d'interprétation libre au spectateur actif, le film ne bénéficie pas de la même rigueur d'écriture que le chef-d'œuvre de Welles. Brouillant avec trop d'insistance les temporalités par des ellipses et transitions brutales, qui requièrent une attention soutenue afin de digérer l'incessant flot d'informations contextuelles de l'époque, le film finit par épuiser.

Lui qui bénéficiait pourtant de nombreux atouts indiscutables, tels qu'une photographie au noir et blanc minéral et une caméra portée tendance documentaire donnant une authenticité et un relief saisissants à la Sicile profonde, Salvatore Giuliano ne respecte même pas son principe fondateur jusqu'au bout.

Le portrait en mosaïque, destiné à explorer dans un même mouvement les exploits héroïques et les zones d'ombre de Giuliano (qui n'est d'ailleurs jamais présent physiquement à l'écran de son vivant), aboutit in fine à une déification en règle du personnage et lisse les aspérités politiques esquissées jusqu'alors par Rosi. Tout ça pour ça, nous dirons-nous.