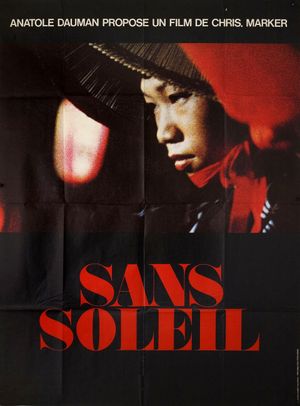

Si Chris Marker n’a jamais été réductible à l’appellation d’un cinéma « documentaire », Sans Soleil en est une des preuves les plus éclatantes. Il n’est pas plus aisé de trouver un qualificatif qui puisse résumer sa démarche, tant se mêlent l’essai, l’expérimentation, le journal intime, la réflexion méta, le bilan d’une vie de voyage et le regard sur les autres.

Le dispositif, à lui seul, est déjà complexe à présenter : le cinéaste s’invente un alter égo, le caméraman fictif Sandor Krasna, dont les images défilent accompagnées de lettres lues par une femme, qui commence régulièrement ses interventions par « Il m’écrivait ». La distance est ainsi constante : dans le son ajouté sur des prises de vue muettes, dans la féminisation d’une voix masculine (on pense beaucoup à ce même choix fait par Perec dans Un homme qui dort), et dans le montage lui-même qui va mêler ce qui semble être une vie à parcourir le globe, l’histoire et les errances géographiques.

Comment, dès lors, s’y retrouver ? En se laissant porter par le courant, comme le propose l’affirmation suivante : « Je mesurais l’insupportable vanité de l’Occident qui n’a pas cessé de privilégier l’être sur le non-être, le dit sur le non-dit ».

Sans Soleil suit des gens, des transports en commun, voyage entre « les deux pôles extrêmes de la survie », l’Afrique et le Japon, s’attarde sur les fêtes de quartier, et, bien sûr, les chats. Tout ce qui pourrait l’assimiler à du reportage est gommé : si l’on s’intéresse à l’ailleurs, au relativisme culturel et même à une forme d’exotisme, c’est toujours au profit d’une réflexion philosophique et formelle. La mise en relation des images, le montage déroutant et arythmique, l’habillage sonore électronique, la surcouche textuelle suivent les méandres d’une conscience qui contemple le monde et la digère en continu. Non sans oublier pour autant une empathie avec les sujets observés. Le projet évoqué d’une fiction sur un temps futur (en 4001) où le cerveau aurait acquis ses pleines capacités, et où un homme aurait perdu l’oubli en se promenant dans la mémoire suppliciée du monde révèle lui aussi les ambitions du cinéaste : conjurer la perte, inhérente à toute représentation, et garder vivace la souffrance qui irrigue toute construction de l’Histoire.

Car cette distance, et cette amorce (« il m’écrivait ») ancrent toute cette débauche de prises de vues dans un temps révolu. Plus que le présent offert (du Japon, de la Guinée, du Cap-Vert), c’est l’expérience de la mémoire qui obsède Marker : ce qu’elle garde, ce quelle assimile, ce qui lui échappe. Les références à Tarkovski (au Miroir pour la structure, à Stalker, explicitement à travers la reprise de la Zone) accroissent cette démarche d’une véritable éthique du souvenir, et de la subjectivité inhérente à toute construction du signe. Ainsi du traitement par les synthétiseurs qui déréalisent les images tout en mettant en valeur les mouvements qui les construisent, et de ces instants de vérités qui surgissent brutalement, notamment dans la quête des regards caméras, face à face où se déchire tout le dispositif, et qui rappelle évidemment le point nodal de La Jetée, 20 ans plus tôt.

Dans cette marée de signes, le texte offre un repère fondamental. Ces lettres, d’une densité rare, poursuivent un travail que Chris Marker a toujours considéré comme prépondérant (qu’on se souvienne, par exemple, de la qualité littéraire du Joli Mai), et qui donnent à de nombreuses reprises le désir de figer le film pour pouvoir noter, ou relire ce qui vient d’être énoncé.

C’est probablement là une des clés d’appréhension du travail de cette essayiste hors norme : le déroulement du temps à l’intérieur même de son film est amené à être contesté, revisité, rembobiné. Le travail de la mémoire, devenu celui du montage, est désormais celui du spectateur : un cheminement non linéaire, une expérience active vouée à interroger les propres projections de notre conscience, et ce qu’elles disent de notre rapport au temps.

Je vous écris tout ça d’un autre monde. Un monde d’apparences. D’une

certaine façon, les demandes communiquent. La mémoire est pour l’un ce

que l’Histoire est pour l’autre : une impossibilité. Les légendes

naissent du besoin de déchiffrer l’indéchiffrable, les mémoires

doivent se contenter de leur délire, de leurs dérives. Un instant

arrêté grillerait comme l’image d’un film bloqué devant la fournaise

du projecteur. La folie protège. Comme la fièvre. […] Je regarde ces

machines : je pense à un monde où chaque mémoire pourrait créer sa

propre légende.