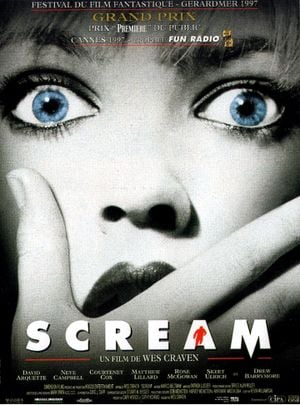

20 ans après sa sortie, Scream reste un jalon assez subtil du cinéma d’épouvante, et plus particulièrement du slasher. Alors que le genre est en déshérence et que l’un de ses pères, Wes Craven, tente désespérément de changer de registre, on lui promet un financement pour un mélo s’il accepte de réaliser ce petit revival scénarisé par Kevin Williamson.

Soit un film ultra référencé, du Halloween de Carpenter à tous les navets vus et revus en VHS par des ados décérébrés, et qui va donner lieu à l’un des premiers jalons du fameux méta, depuis usé jusqu’à la corde.

Le plaisir reste cependant souvent intact à la redécouverte de cette vaste mise en abyme. Le défi est double : donner au public ce qu’il attend, à savoir le fameux frisson, voire le scream éponyme, tout en s’attirant sa complicité par un cynisme qui prétend maîtriser tous les codes en vigueur.

La bande d’adolescents en prise avec le fameux Ghostface, entré depuis dans la mythologie iconique du cinéma, n’est rien d’autre qu’un miroir de la jeunesse dans les fauteuils, rompue à l’exercice, conspuant son cahier des charges tout en retournant inlassablement à ces popcorn movies.

Si l’exercice méta peut s’avérer assez lourd par moments – principalement par les dialogues, souvent très explicatifs, et les références brandies par les personnages, quasi exhaustives, c’est sur le terrain visuel que Craven s’en sort le mieux. D’abord, par une efficacité réelle lors de certaines scènes, et notamment la séquence d’ouverture qui prend un malin plaisir à éviscérer la seule star du film, une Drew Barrymore sacrifiée pour un effet de surprise particulièrement efficace. Mais le film atteste aussi d’un véritable travail par le jeu avec la mise en abyme au sens propre du terme, à savoir l’effet de miroir. Reflets dans les écrans, jeu sur la vidéo (la jolie idée d’une retransmission avec 30 secondes de décalage entre la maison et le camion régie), inversion des rôles, jeu sur deux étages entre une action « réelle » et sa version fictionnelle commentée par les seconds rôles… Les idées fourmillent et permettent enfin au genre de pétiller un peu, de quitter le propos souvent très limité dans lequel il s’illustre.

Ironie suprême : de la même manière que les personnages reproduisent sous l’effet de la peur les gestes stupides qu’ils reprochaient plus tôt aux êtres de fiction, la mécanique Scream finira par se retourner contre elle-même : les mélos de Craven seront des bides, et il tournera trois suites à cette franchise qui initiera, durant les années 90 et 2000, une flopée d’ersatz, renvoyant le slasher à son industrielle et inepte production, comme s’il était condamné à s’indexer sur la stupidité de ses personnages…voire de son public, si souvent méprisé.