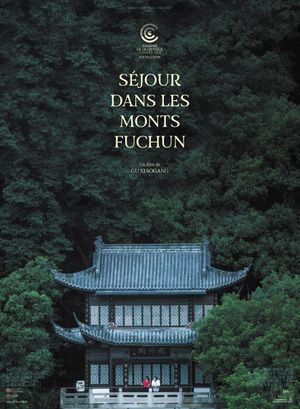

« Qui ose traverser les grands fleuves ne craint pas les petites rivières. » Non, nous n’avons pas trouvé ce proverbe chinois dans un biscuit où l’aphorisme se lit autant qu’il se mange. Et pourtant, le proverbe sonne comme une évidence face à ce Séjour dans les monts Fuchun. Déployant son récit et ses plans comme l’on déroule un rouleau shanshui, le premier film de Gu Xiaogang est habité par une grâce à faire frire tous les poissons de sa rivière. C’est une œuvre qui invite à l’apaisement tout en dépeignant une société tourmentée, changeante, coincée entre tradition et modernité. Dans cette Chine en pleine transformation, on pense évidemment à Jia Zhangke et à son cinéma-témoin ; un cinéma de laissés-pour-compte qui tente d’enregistrer les mutations de son pays en faisant vivre une mémoire, en enregistrant des souvenirs collectifs, des intimités et des chocs générationnels. Gu Xiaogang se place lui aussi en fin observateur : entre nature et urbanisation croissante, entre destructions et constructions, tout s’entrelace pour dépeindre un réel qui bouge, un réel où se tissent des amours, des envies, des emmerdes, des rancœurs et des regrets. Il y a quelque chose d’Ozu ou de Naruse dans cette simple histoire de famille à l’épreuve du monde. Et peut-être aussi un soupçon de néoréalisme italien ; comme une rencontre entre le Rocco et ses frères de Visconti et Les Garçons de Fengkuei d’Hou Hsiao-Hsien. Il arrive parfois que l’on s’égare dans ce film-fleuve et que notre regard se perde entre les lieux et les êtres. Mais la sérénité de l’œuvre nous embarque, sa fluidité aussi. Les plans sont comme des paysages peints : par petites touches, par impressions, le cinéaste compose son cadre comme un miroir mouvant de la vie où s’érodent les liens du sang. Dans de sublimes plans larges, il crée un ensemble de ramifications, différents niveaux de vie et de mouvements ; et construit des plans composites où les niveaux de lecture se font double. Le temps d’une nage et d’une balade le long du fleuve, le cinéaste déploie un élégant plan-séquence, aussi ambitieux qu’il nous semble être d’une simplicité déconcertante. C’est si beau, si simple et si grand. Séjour dans les monts Fuchun semble alors nous inviter à une éducation du regard, comme s’il fallait nous apprendre à regarder, à nous émerveiller d’un rien, d’un geste, d’un morceau de vie, d’un acte de tendresse. La ville bétonnée continue de grandir mais le fleuve, lui, ne s’arrête pas de couler. Tout n’est pas encore perdu ; c’est le fortune cookie qui le dit.

Critique à lire également dans le N°2 de la revue PETIT CRI, pages 70-71