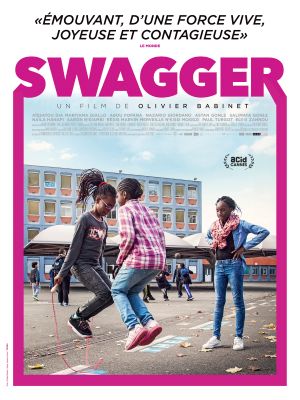

Swagger est un documentaire étonnant : il nous prend là où on s’y attend pas. Onze portraits de jeunes banlieusards, atterris à Aulnay sous-bois, nous sont contés, alternants scènes oniriques et plans séquences millimétrés. Par une lumière et un cadrage particulièrement soignés, on sent toute la tendresse et la bienveillance du réalisateur portées sur ces collégiens. Les regards et les paroles de chacun se répondent, à l’image d’un téléphone arabe, donnant lieu à un découpage scénaristique des plus poétique : les rêves s’enchaînent sur les doutes, des visages tout sourire s’enchevêtrent sur des regards graves.

Etant particulièrement friande de documentaire sur le délicat sujet de l’immigration et de l’intégration, il faut dire que Swagger m’a conquise par sa délicatesse et sa poésie : à travers onze vécus, les questions épineuses de la religion et de l’identité – ou plutôt des identités – sont traitées avec la fausse candeur de ces protagonistes qui semblent avoir grandi beaucoup trop vite. Mais ne vous méprenez pas : Swagger est un docu-fiction résolument optimiste, qui dégage une force incroyable.

Seulement, à l’heure où Captain Fantastic met en scène un Viggo Mortensen en réaction contre le système éducatif et social d’une société capitaliste, Swagger pose la question du favoritisme et de cette déchirure sociale, entre une classe de privilégiés et une classe populaire, issue de tours construites pour y faire tenir un maximum de gens, sans tenir compte de leur qualité de vie. Comment penser une éducation alternative quand on se heurte à cette réalité sociale ? C’est là sans doute le rôle fondamental de l’éducation nationale, et de la nécessité de questionner son essence puisqu’au lieu d’unir, elle divise à travers la compétition et la formation d’une élite. La mixité sociale tant promise est un échec, auquel le gouvernement semble se contenter afin d’en faire un gimmick durant les élections. Comment former un monde meilleur quand la réussite sociale est le modèle que ces seuls jeunes connaissent ?