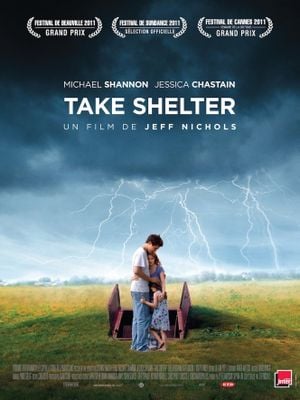

Par Jérôme Momcilovic

Le film lui-même, d'emblée l'un des plus beaux de l'année qui commence, fait l'effet d'une tempête. Son souffle inouï, passé déjà par Cannes et Deauville où on lui fit l'accueil qu'il mérite, vient de loin, il remonte des profondeurs de l'Amérique. Profondeur d'un paysage d'abord, cette Amérique rurale où Nichols avait déjà planté son premier film, Shotgun stories, admirable lui aussi. Il faut dire tout de suite à quel niveau Take shelter porte aujourd'hui les promesses que ce film nous faisait alors, parce que les auteurs de cette trempe sont rares, et que le cinéma américain n'avait pas offert, depuis James Gray, pareille révélation. Profondeur aussi, et surtout, d'une histoire et d'un inconscient national sur lesquels Take shelter jette, l'air de rien, un éclairage passionnant. À son tour le film dépeint le cadre d'une Americana éternelle, rythmée par le travail et les dimanches à la messe d'une communauté sans gloire autre que celle offerte par son modeste quotidien. Sur cette communauté s'abattait, dans Shotgun stories, une tragédie purement familiale - le cycle sans retour d'une vendetta bouseuse, un peu faulknérienne, un peu shakespearienne, entre frères ennemis. Dans Take shelter le péril est ailleurs, plus loin et plus proche, c'est une promesse d'apocalypse qui se dessine dans le ciel. Regardant vers ce ciel et vers son funeste présage, le film reprend la mire d'une mythologie qui, d'ordinaire, est entre les mains d'un cinéma d'un autre calibre, d'un autre genre que le sien – et on comprend vite que le tonnerre qui gronde ici n'a pas grand chose à voir avec les fantaisies eschatologiques de Roland Emmerich. Ce ciel noir, de quoi est-il, alors, le reflet ?

Bon mari, bon père, ouvrier appliqué sur les chantiers où l'accompagne un ami fidèle, Curtis Laforche a le visage épais de Michael Shannon (prodigieux d'un bout à l'autre, comme Jessica Chastain), il a son mélange de flegme et d'inquiétude, ce pourrait être un cousin du personnage qu'il jouait dans Shotgun stories. L'inquiétude derrière le flegme, c'est la peur domestique qui couve sous le quotidien paisible - le budget qu'il faut tenir, les vacances qu'il faut pouvoir se payer, l'enfant qu'il faut aimer d'autant mieux qu'elle est née sourde. Cette détermination tranquille bascule avec un cauchemar, qui en annonce d'autres : le ciel soudain devient menaçant, un orage se forme dont la pluie ocre vient faire à Curtis la promesse que c'est la fin du monde, confirmée bientôt par d'autres visions, d'autres bouffées de terreur, le chien qui mord, une pluie d'oiseaux terrassés par un invisible courroux, la voiture prise dans la tempête et une silhouette qui se dessine derrière le pare-brise et fait hurler la petite d'effroi. Terrifiantes et splendides, ces visions valent surtout pour la finesse avec laquelle Nichols les fait se glisser dans la chronique familiale, dont elles sont à la fois le contrechamp permanent et une simple toile de fond. Sur ce raccord qui, sur le perron d'où Curtis voit s'avancer le désastre les bras ballants, fait se regarder le champ du bonheur familial et le contrechamp de la catastrophe, Take shelter ne fait que semblant d'entretenir une ambiguïté. Et louer le film au nom de cette ambiguïté (Curtis est-il un fou ou un prophète ?) serait se tromper de film, en tout cas en voir un autre que celui-ci, nettement moins intéressant. D'autant que le film est très clair au fond, pour peu qu'on suive le fil, prodigieusement rigoureux, de sa mise en scène. Mais qu'importe après tout, qu'importe que le présage soit vrai ou qu'il ne remue rien d'autre que les méninges du personnage : la vraie tempête, de toute façon, ne rugit que dans l'espace domestique ou, petit à petit, l'obsession du père vient ronger tout. Curtis ne tourne pas rond, peut-être, mais il préfère prendre les devants, enfermer le chien, creuser à la hâte un abri dans le jardin.