On n’aborde pas un film d’Harmony Korine comme les autres : le réalisateur le sait, et le brandit même à travers la figure atypique du poète qu’est Moondog, dont The Beach Bum suit par sauts et gambades la trajectoire errante.

Clochard céleste, Moondog vit dans un état de défonce permanente, rit beaucoup, vit sa vie dans un présent continu qui absorbe le monde, et répond à tous les appétits d’un corps qu’il faut alimenter, tant qu’il fonctionne. Entreprise presque rabelaisienne, et résolument humaniste, dans laquelle se dessine un idéal hédoniste doublé d’un propos sur les conditions de création pour l’auteur, qui dissémine ses vers au détour d’un fou-rire ou d’une gerbe sur le trottoir, et illumine le monde d’un éclat aussi marginal qu’indispensable.

Les parallèles entre ce portrait et la conception que peut avoir le cinéaste des vertus de l’art sont évidents : tout ce qu’on peut reprocher à son œuvre (et dieu sait si la liste est longue) peut l’être au protagoniste par son entourage, qui voit en lui un instable, un oisif, un égoïste, un immature ingérable… tout en reconnaissant que ce sont aussi là les conditions de son génie.

Korine n’est pas un imposteur : la sincérité de son portrait saute aux yeux, et force est de reconnaître qu’il filme avec un vrai sens esthétique cette cohabitation entre le créateur et le lieux qu’il traverse, revisitant à sa manière cette posture du poète romantique face à la nature : les plans sur la mer, les nombreux couchers de soleils, le jeu sur les néons et les vapeurs de diverses substances contribuent à une atmosphère qui semble directement émaner du point de vue embrumé et extatique d’un McConaughey qui s’éclate dans tous les sens du terme. Il en va de même pour le montage, très travaillé pour donner à voir un rapport au temps qui déstructure les enjeux du présent : une conversation qui n’est pas nécessairement synchronisée avec l’image, des sauts à brève échéance qui reviennent sur l’oisiveté ou la défonce précédente, autant de petites incartades au protocole pour inviter à renouveler le regard.

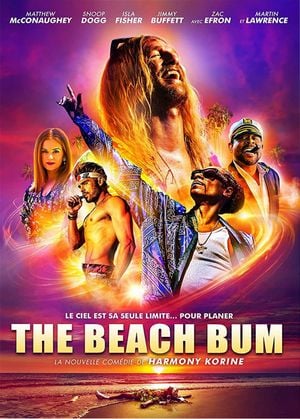

Mais l’écriture générale, qui dessine pourtant un semblant d’intrigue (un décès, la menace de la banqueroute, la nécessité impérieuse de l’écriture par une société figée dans ses prérogatives), joue sur le même tableau : il est surtout question de montrer à quel point le personnage déçoit toutes les attentes, en privilégiant le groupe des proscrits et le temps suspendu de séquences redondantes. Filmer la défonce est un défi qui suppose qu’on propage l’ivresse ou l’hilarité jusqu’au spectateur, alors qu’on reste ici la plupart du temps à distance de ce festival bariolé au grotesque croissant. Les caméos assez poussifs de Zac Efron ou Martin Lawrence chargent trop la barque, les moments de comédies convainquent peu et cette volonté de faire dans le délirant (un perroquet qui prend de la coke, un pilote d’avion aveugle, un spliff de la taille d’une batte de baseball…) alourdissent le propos qui perd beaucoup de sa fraîcheur.

Reste qu’on ne peut pas foncièrement détester un film consacré à la poésie, de la même manière que l’entourage officiel de Moondog n’a rien d’autre à faire que d’attendre que ses vers récompensent le monde. Et cette approche qui consiste à faire du poète un enthousiaste radical plutôt qu’un dépressif spleenétique est précieuse, parce qu’elle renverse les clichés et chante une forme d’art qu’on voit trop rarement. Qu’on oublie alors les lourdeurs, les excès et la gueule de bois pour garder en mémoire la superbe devise de Moondog : “I’m a reverse paranoid. I’m quite certain the world is conspiring to make me happy.”