Contre toute attente, The Doom Generation est une belle surprise tant il évite, dumoins dans sa première partie, tous les clichés que son scénario laissait craindre. Ou plutôt, il embrasse ces clichés jusqu'à s’en faire un manteau de fourrure confortable, et qui lui va bien. Le film narre le bref parcours d’un trio de jeunes imbéciles mi-rebelles mi-dépressifs constitué au départ d’un couple : Amy Blue, interprétée par la sacrément bandante (et nymphomane) Rose McGowan et Jordan White, interprété quant à lui par l’incroyablement niais James Duvall. Bien vite, Xavier, sorte de psychopathe charismatique et tatoué, se retrouve dans leur voiture et transforme avec un naturel amusant leur gentille cavalcade en périple meurtrier, et leur couple doucement décadent en plan à trois clairement déviant. Et miracle, ce bazar fonctionne ! Maladroitement certes, plein de défauts et de fautes de style, mais porté par l’agréable tendance d’Araki à ne pas prendre son sujet au sérieux lorsqu’il ne l’est objectivement pas le moins du monde. S’ensuit alors un enchaînement d’idées plaisantes marquées par une mise en scène dépouillée de toute prétention technique, heureuse de s’effacer et de se mettre au service des bêtises qu’elle nous montre.

Il y a du bricolage salace, des surprises, et une tête sectionnée qui s’exprime encore dix minutes après avoir été arrachée de son corps. Il y a ce côté heureux, heureux d’être sale et mal élevé, et des leitmotivs euphorisants : ces inconnus, illustres allumés croisés tout au long du film qui, reconnaissant les personnages qu’ils n’ont pourtant jamais vus deviennent immédiatement désireux de les tuer pour venger un amour trahi dont seul eux se souviennent ! Il y à ce prix, toujours le même, caricatural à outrance et qui s’affiche à chaque achat effectué par le trio.

« 6.66 $ , please ! »

Prix diabolique concordant avec le premier meurtre et relatif à la présence de Xavier, démon androgyne tout droit sorti des songes érotiques d’une lycéenne peu trop sage travaillée par l’envie de s’encanailler.

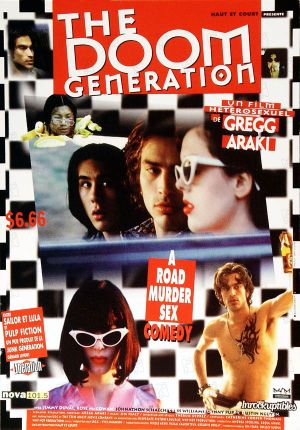

Les seins de Rose McGowan, la nymphomanie de RoseMcGowan, sont des stimulants à eux seuls. Le générique mentionnait, autodérision bienvenue « An heterosexual movie by Gregg Araki ».

Ce n’était pas un mensonge, mais le traitement dudit sexe hétérosexuel reste extraordinairement froid distant et anecdotique, comme si, selon notre ami Gregg, les chairs ne pouvaient s’animer à l’écran qu’entre hommes ! Ça baise, donc, mais sans « vie » réelle, sans passion. Amy valse de son niais au diable, du diable à son niais, sans une once de regrets. D’ailleurs, tous s’en foutent. Les personnages d’Araki ne sont sentimentaux qu’a leur manière; Dans leur bulle de dégoût, dans leur nihilisme égocentré et ridicule. Et voilà ce qui tend à rendre les 20 dernières minutes agaçantes. Malheur ! Il tentait donc bel et bien de réfléchir à son sujet, au-delà de la franche rigolade régressive.

Apparaît alors, mes amis, tout ce qui deviendra parfaitement insupportable dans Mysterious Skin. Car Gregg Araki a des choses à nous dire. Des choses qui à mes yeux n’ont pas grand intérêt. Par le biais des deux personnages masculins, principalement celui de Jordan, nous percevons peu à peu une réflexion quelque peut futile et attendue sur « l’innocence sacrifiée » : ce si gentil jeune homme, qui osait dire « Je t’aime » à sa concubine trompeuse et égarée, qui alors qu’un autre la prenait dans la voiture, dissertait seul sur le sens de la vie, finira puni, martyr sacrifié d’une décadence dont il est peut-être le seul à ne pas être responsable. Il subira les pires horreurs, dont les deux autres, êtres étrangers au bien et à la douceur, ne connaîtront que des avants-gouts.

Mais rien de tout cela n’émeut. Provoquer n’est pas réfléchir. Une fois désireux de réfléchir, une fois convaincu qu’il est de son devoir de faire de la philosophie et de personnifier l’innocence condamnée par une jeunesse trop décadente via un personnage aussi creux, Araki s’embourbe. Lorsque ces personnages n’étaient que des sales gosses, ils étaient crédibles. Leur dimension tragique, surgissant au cours des viens dernières minutes ne tiens hélas quant à elle que du grand guignol, du pétard mouillé. Elle n’émeut pas, ne choque pas. Elle laisse déçu face au générique. Spectateur mi-diverti, mi-consterné, heureux de s’être amusé, mais trahi par une symbolique sans fond ni souffle.

Reste un film qui reste au fond du crâne un certain temps, la rétine non pas marquée d’individus, mais simplement de trois visages et d’images. Le tour est joué, mais ensuite ?