« Quand James Bond rencontre Antonioni »....Mon cul ouais!

Ce pont annoncé entre l'intelligentsia existentialiste et la culture pop, par un artiste aussi accompli qui plus est, comment ne pas y succomber?

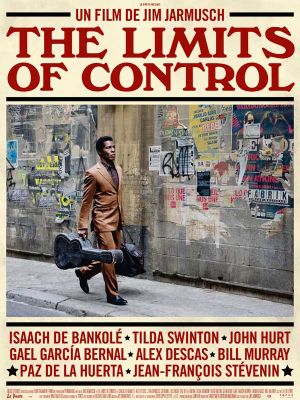

« Quand James Bond rencontre Antonioni » ouais, cette foutue citation si alléchante sur l'affiche rétro-pop parfaitement cool, moi j'achète, je dis banco.

Après avoir maté la bande-annonce qui a parfaitement compris le potentiel artistique du projet, ce recrachage arty du polar archétypal, sur un tueur philosophe badass exécutant des contrats sans pitié sur fond de musique vintage, le tout entrecoupé de serrages d'une femme fatale lascive (Paz De la Huerta, sexy en diable), et des split-screen 70's, j'étais presque conquis d'avance.

Et puis, j'ai vu le film.

Bon, déjà y a tromperie sur la marchandise. Mais ça je peux vivre avec, le mensonge du marketing, je l'ai déjà vécu, je m'en suis déjà remis.

Mais ce que je n'avais pas prévu, et que j'arrive aujourd'hui encore à grande peine à me remémorer sans me jeter par terre dans un état catatonique, c'était le niveau de prétention et de ratage artistique aberrant du résultat.

De ma vie de cinéphile patenté, je n'avais que rarement été aussi indigné et profondément révulsé.

J'ai souffert le martyre (LE MARTYRE).

Contrairement aux quelques personnes présentes dans la salle, ayant elles eut l'intelligence de se barrer, j'ai tenu à rester jusqu'à la fin, par conscience professionnelle, accroché à l'espoir de voir Bill Murray sauver le film en dernière bobine. Peine perdue.

Même si j'ai failli craquer mentalement dans ma tète, j'en suis sorti grandi, je pourrais me livrer plus tard à mes petits-enfants au coin du feu en les mettant en garde les larmes aux yeux et d'une voix tremblotante contre la prétention roublarde de ce gros bobo élitiste de Jim Jarmusch.

Il paraît donc que la force de Jarmusch, c'est de proposer un polar exigeant, épuré jusqu'à l'abstraction la plus fascinante, ne révèlant pas de prime abord son sens, testant la patience du spectateur pour lui faire vivre le combat des personnages, la forme épousant le fond dans cette lutte de la liberté artistique contre un capitalisme sans imagination, une rationalité basse et mercantile méchante méchante.

Ok, Jimmy, chouette, mais ce message, au passage digne d'un collégien en difficulté scolaire parce que trop défoncé à de la beuh coupée au gravier, t'es pas obligé de me le délivrer de cette manière incroyablement hautaine, prétentieuse et laide.

Moment décisif: cette fameuse ellipse qui nous prive du tour de force final.

Pas de séquence d'infiltration, pas de séquence de combats, alors que le méchant Bill Murray, cible du tueur, est censé être protégé par une armada de fous furieux.

L'ellipse nous montre le tueur tranquille pépére, déjà installé dans le fauteuil de Bill.

Le tueur s'explique, pour arriver à ses fins, il a fait preuve d'imagination.

Tu entends spectateur? Attention, Jimmy te délivre très subtilement son message philosophique ô combien complexe...en te le crachant texto à la face, en te l'é-p-e-l-a-n-t.

Ah......tout ça a donc du sens......

Moi qui pensais que cette répétition insupportable de scènes d'une fadeur abyssale visait juste à me dégouter du septième Art et à me pousser à tenter avec peine de m'ouvrir la gorge avec mes ongles, en fait, tu as un vrai message, profond et rebelle.

Chouette pour toi.

On notera que le dernier plan voit la caméra coller au tueur habillé en civil et réussissant à retrouver une vie normale, comme s'il ne s'était rien passé (putain, c'est pas faux) pour que finalement, la caméra le quitte et commence à tomber par terre. Comme une merde quoi.

Pour une fois, je suis avec toi Jimmy, ta mise en scène épouse vraiment le niveau de ton propos.

Je garde un souvenir effaré de Jean-Marc Lalanne défendant le film durant l'émission « Le Cercle ».

Pour bien marquer sa différence vis-à vis de ses collègues critiques qui eux ont vilipendés l'anémie filmique commise, Lalanne défend évidemment le Jarmusch, restant finalement fidèle à l'image de bobo tête à claque aveuglé par sa prétention hypocrite qu'il se coltine, lui et quelques un de ses collègues des Inrocks.

Décidément, il y a bien une barrière culturelle, une fracture sociale entre les amateurs de ce genre de parodie de cinéma, et les autres.

En plus, Jarmusch cite un polar mythique en nommant sa société de production « Point Blank ».

Quelle modèle plus prestigieux que le brillant « Point Blank »?

Puisque Jimmy appelle à la comparaison, à la filiation, force est de constater qu'il n'a visiblement rien compris aux qualités de la pellicule de John Boorman.

C'est justement dans sa manière viscérale de faire passer son message à travers les codes du genre, en jouant avec son spectateur en le défiant avec respect, en abordant les archétypes du polar avec une vraie intelligence, un vrai parti pris artistique que Point Blank est devenu marquant.

Pour justifier l'inanité du scénario, Jarmusch est revenu sur sa méthodologie: « Le scénario s'est d'abord présenté sous la forme d'une histoire de 25 pages. Je l'ai développé à mesure que nous faisions le film. C'était mon intention dès le départ : laisser les choses grandir, ne pas avoir recours à un scénario classique. (...)Ceci était une méthode très inhabituelle pour moi. D'habitude j'ai sous la main un scénario assez solide quand je me lance. Ici, mon matériau était plus minimal, sans dialogues pour ainsi dire. »

Billy Wilder a un jour critiqué la liberté de travail de Godard en sous-entendant que sa nonchalance à se passer crânement de scénario le tirait vers le bas. C'est une question de point de vue et d'écoles, chacun sa cuisine, mais devant la platitude consternante de Limits Of Control, on ne peut qu'encourager Jarmusch à retrouver une vraie éthique de travail.

Avec ce plaidoyer mou sur les limites du contrôle, Jimmy arrive surtout de manière involontaire à démontrer l'inverse, les limites inhérentes de son je-m'en-foutisme.

La liberté n'empêche pas l'encadrement, un certain effort.

Car, en l'état, être forcé de voir cette obscure histoire de conspiration tenter de décoller avec une paresse maladroite et une vraie complaisance, ou d'assister atterré à la dégustation par Isaach de Bankolé à maintes et maintes et maintes et maintes et maintes et maintes et maintes et maintes reprises de cafés à la place d'un vrai récit (véridique), c'est juste pathétique.

L'ellipse finale, pour aussi scandaleuse qu'elle soit, est au moins audacieuse, un geste artistique potentiellement pertinent, s'il n'était pas englouti par tant de mollesse générale.

Et, passé le choc d'une transition aussi déroutante, même la confrontation en elle-même avec Bill Murray est décevante. Quiconque rate un film avec Bill Murray n'a droit qu'au mépris.

Après, si vous restez (comme une amie de ma connaissance dont je tairai pudiquement le nom) subjugué devant l'accomplissement artistique d'un Jarmusch au sommet, en ayant pas du tout l'impression vague que le réalisateur se fout littéralement de votre gueule en assénant de manière soporifique un discours aussi lénifiant, tant mieux pour vous.

Mais pour moi, quand on aime pas les films de genre, on n'en fait pas.