Un fan d'Orson Welles me disait récemment "il faut arrêter de vendre Citizen Kane comme le meilleur film de tous les temps".

Sa thèse était la suivante : apposer à un film une réputation d’excellence absolue relève nécessairement de la publicité mensongère, puisque cela conduit le spectateur à fabriquer des attentes inatteignables, qui ne peuvent qu’aboutir à la déception après visionnage du produit en question. J’ai rétorqué que faire gonfler la réputation d’un bon film permettait d’élargir son audience et qu’il fallait bien, de toute façon, qu’un film porte ce lourd fardeau de "meilleur film de tous les temps", un titre qu’on sait à l’évidence basé sur des considérations subjectives ; alors pourquoi pas Citizen Kane ? Après tout, il parait difficile de nier qu’Orson Welles, grand génie obsessionnel, a atteint avec ce film un sommet de maitrise ; que son souci maladif de la perfection lui a permis d’accoucher d’un travail plus qu’abouti, d’une minutie impeccable.

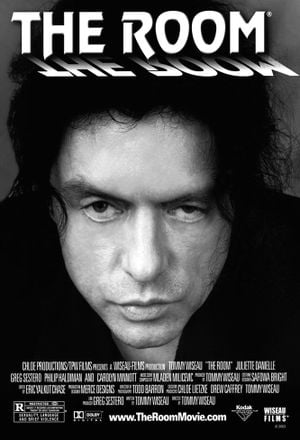

Et pourtant, je constate aujourd’hui que l’hypothèse de mon ami était fondée. Double surprise : ce n’est pas Orson Welles, mais bien Tommy Wiseau qui me l’aura démontré.

Il faut comprendre. Connaissant la réputation de The Room, je m’étais préparée pour un petit cataclysme, j’avais créé un cadre propice à l’appréciation du meilleur nanar ; tout de même, on m’avait vendu Le Citizen Kane des mauvais films, le pire du pire, alors je n’en attendais pas moins -enfin pas plus, c’est selon. Je me délectais déjà de pouvoir relativiser la gravité des navets vus récemment, voire d’éponger la nullité de toutes les daubes auto-infligées au cours de mon expérience cinéphile. Qu’on se le dise : le visionnage de The Room avait pour moi une visée thérapeutique ; soigner le mal par le mal.

Dans un tel contexte, ça me gêne un peu de le dire, mais voilà : j’ai trouvé The Room assez génial. Et comparé à l’éventail des mauvais films disponibles sur le marché, il l’est sans doute. C’est dire combien c’est triste ; que The Room ne soit pas à la hauteur -ou à la bassesse- de sa réputation, ça prouve à quel point les bas-fonds du cinéma sont insondables. J’aurais dû m’y attendre ; il est évident qu’une réputation de médiocrité inégalable n’est pas aisée à maintenir quand on voit la quantité astronomique de bouses produites chaque année.

Du coup, par effet de ricochet, j’ai compris tous ces gens qui déclarent que Citizen Kane est nul ; j’ai compris la déception.

Je m’explique. Pour moi, The Room n’est pas totalement nul ; il est surtout raté, et en même temps pas du tout. C’est-à-dire que si l’on ampute le film de tout ce qui fait sa médiocrité (et la liste est longue, puisqu’il s’agit d’à peu près tous ses composants, depuis la réalisation grotesque jusqu’aux multiples incohérences, en passant par le pathétique jeu d’acteur), on obtient un squelette scénaristique qui n’est pas dénué d’intérêt.

Récapitulons : The Room nous conte les malheurs de Johnny, dont le seul crime aura été d’avoir été trop gentil, trop bon trop con, et qui de fait se trouve acculé d’un cercle de sangsues qui l’exploitent sans vergogne jusqu’à le pousser au suicide. On tient là des ressorts narratifs dignes d’une tragédie, puisque sa bienveillance aveugle sert d’excitant à la mesquinerie de son entourage, et que le pauvre Johnny semble cerné de tous les vices humains dont il est lui-même exempt : son meilleur ami Mark est d’une lâche passivité, sa belle-mère est la vénalité même, son protégé Denny est un drogué voyeuriste...

Bref. Ce sont tous des êtres vils, des ingrats, indignes de la bonté de Johnny ; ils ne sont rattachés à lui que par intérêt ou convoitise. Et j’ose à peine mentionner Lisa, sa fiancée mythomane et infidèle, tant elle fait honte au genre féminin ; c’est le parangon de la salope glaciale, un monstre abominable de cruauté gratuite, une aberration humaine absolue. Non contente de le tromper avec son meilleur ami, elle veut faire croire à leurs proches que Johnny la bat, avant de lui faire croire à lui qu’elle porte leur enfant. Et tout cela, parce qu’elle s’ennuie.

En voyant The Room, on peut donc presque visualiser la version alternative du produit ; imaginer ce que le film aurait pu être s’il avait été mené à bien par une équipe compétente. Mais là où ça devient intéressant, c’est que si on l’amputait de tous ses défauts, il me semble que le film n’en serait qu’encore moins réussi. D’abord, parce que la nullité du cadre comporte ici un intérêt drolatique certain, qui permet au spectateur de s’amuser de situations terribles, de tempérer la gravité ce qui se passe à l’écran : typiquement, voir Lisa tromper son fiancé à répétition sur fond de musique kitsch, ça donne lieu à des scènes résolument comiques. Et ensuite, parce que les failles scénaristiques étoffent quelque part la psychologie des personnages, en leur conférant un aspect imprévisible qui fait d’eux des solides sujets d’étude freudienne : la belle-mère, mercantile jusqu’à l’acharnement, qui tente de se poser comme la voix de la raison alors que son discours est totalement absurde ; ou Denny, qui avoue à Johnny qu’il aime Lisa alors qu’il annonce l’instant d’après être amoureux d’une dénommée Elizabeth, qu’il désire épouser. Ces contre-sens permanents poussent le spectateur dans ses retranchements ; ils font de The Room un bijou d’absurdité, un fascinant objet de bizarrerie, où le fond et la forme s’accordent à déstabiliser le public. On atteint donc une excellence de la médiocrité, puisque cette médiocrité sert l’intérêt, sinon le propos du film.

Le genre du nanar prend ici tout son sens : The Room est malgré lui une forme de réussite dans l’échec, c’est le mystère d’un film à la fois ruiné et sublimé par ses erreurs techniques. Il devient dès lors difficile de le considérer comme le "plus mauvais film de tous les temps"; mais c’est en cela que l’on peut dire pour moi qu’il est le Citizen Kane des mauvais films : peu importe finalement que cette réputation soit ou non justifiée, du moment qu’elle pousse les gens à aller le voir, et à découvrir par eux-mêmes le phénomène.