C’est fascinant de voir cette matière qu’est l’image, se concentrer autant sur son impact hypnotique. Là où Tropical Malady arrive à ses fins, c’est dans cette manière qu’il a de faire basculer son style naturaliste vers l’onirisme.

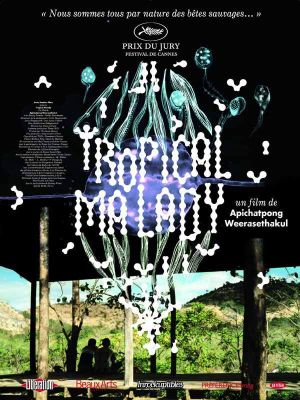

L’oeuvre, dans ses deux parties distinctes, est recouverte d’un calme ambiant et d’une caméra qui flotte autant dans une faune et une flore apaisantes que dans un microcosme urbain bouillonnant de lumières et de sons. Entre cette histoire d’amour latente entre deux hommes dans un premier temps, et cette chasse au tigre dans la deuxième partie, Tropical Malady d’Apichatpong Weerasethakul, Prix du Jury à Cannes en 2004, distille sa science, avec une fluidité qui s’avère être au niveau de l’exigence que propose le film au spectateur.

Que ça soit dans la cité thaïlandaise phosphorescente de néons, presque jumelle à celle taïwanaise de Goodbye South, Goodbye de Hou Hsiao-hsien ou que cela soit au travers de ce soldat jeté dans les affres d’une jungle digne de Platoon d’Oliver Stone, le cadre se veut être à distance pour pouvoir faire correspondre les détails des lieux et les nuances des sentiments tout en épousant les codes du genre qu’il installe. A l’image de ces longues virées évanescentes en scooter sous fond de musique Dream-pop ou de cette peur et cette tension qui prospèrent dans ce combat face à soi-même.

Sans crier gare, les deux récits qui composent cette trame narrative semblent se confondre et se rejoindre. Sans savoir ce qui est le passé ou le présent, sans savoir ce qui fut rêvé ou réellement vécu, nous sommes face à l’histoire de deux hommes qui par différents chemins, autant documentaristes que mythologiques, veulent s’unir et se retrouver, faire face au soi et trouver l’apaisement pour ne faire qu’un. Passer de la ballade amoureuse à une sorte de survival mental en pleine jungle thaïlandaise pourrait paraître déstabilisant mais se veut être la sève même de cette histoire hors des carcans.

Car que cela soit dans la métaphore ou la symbolique, le cinéaste n’aspire jamais à rendre illisible le mysticisme qui imprègne ses oeuvres. Mais au contraire, à le rendre tangible, tout en lui conférant son aura féerique. Le fantastique et le réel ne font qu’un pour rapprocher autant les rouages du mythe que ceux du quotidien, là où cadavres et fantômes de l’âme se côtoient et là où les humains se muent en bêtes sauvages. Pourtant ce qui fait la force de Tropical Malady, tout comme chaque film de son auteur, c’est l’humilité du cadre, le respect d’un environnement à la connotation spectrale, se faisant presque invisible : chose assez pertinente pour un cinéma qui tente à raccommoder ce qui est invisible aux yeux du commun des mortels et ce qui ne l’est pas.

De l’amour entre deux êtres que beaucoup de choses semblent opposer se déroulant dans un calme sans tumulte et presque trop bienveillant pour être réel, de l’épopée onirique et existentielle de la deuxième partie du film, Apichatpong Weerasethakul nous parle de liens, du trouble du corps (inerte ou mouvant) et d’amour qui dépassent les frontières de notre simple existence. Avec une narration scindée en deux, Tropical Malady surprend, voire éblouit à de nombreux instants par cette capacité à envoûter et à faire de l’image une mosaïque de sensations, qui font malgré tout sens.

Article original sur LeMagducine