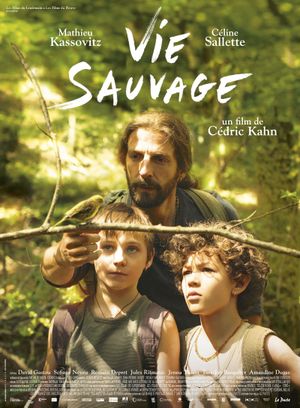

Vie Sauvage mais surtout assez macho

On n’allait louper la rencontre entre Cédric Kahn et le maverick Mathieu Kassovitz pour rien au monde. Cinéaste inégal, Kahn a surtout marqué le paysage cinématographique grâce à sa traque humaniste d’un serial killer en cavale, Roberto Succo. Or, Vie Sauvage est, une nouvelle fois, l’histoire d’un fugitif. Le look de babloche qu’arbore Kassovitz prête certes à sourire : on est loin du regard tout à la fois séduisant, sombre et froid de Stefano Cassetti. Cependant, ce choix de casting fait mouche, en ce qu’elle évoque la volonté un peu poseuse de l’acteur-cinéaste de se voir comme un marginal au sein du « système ». De fait, c’est bien lui le point fort du film, quand c’est, paradoxalement, son personnage qui entraîne le film dans ses travers les plus douteux.

Le film souffre d’un problème de point de vue assez net. Si, dès le premier plan, le cinéaste oblige les spectateurs à adopter le regard des enfants, il fait preuve ensuite d’un certain machisme, ou tout du moins de maladresse quant au traitement réservé au personnage de la mère. C’est en effet ce qui gène, tout au long du film : le choix d’avoir conçu son rôle comme celui d’une femme hystérique, parfois violente envers ses enfants. Le spectateur, au départ, avec ses yeux d’enfants, ne peut interpréter les actes de celle-ci que comme des comportements violents. C’est d’autant plus problématique que la femme est ensuite reléguée à l’arrière-plan du récit. Il n’est donc guère étonnant que le processus créatif ait été riche en discussions avec la scénariste, Nathalie Najem, les craintes du cinéaste quant à son attachement au personnage du père se trouvant régulièrement vérifiées dans le film. Dès l’instant où les enfants rejoignent leur géniteur, et que ce dernier refuse de respecter les décisions de justice, c’est bien sur son point de vue que le film se construit.

Au jeu de Kassovitz, tirant la couverture à lui, s’ajoute un travail bien plus fouillé sur son personnage que sur ceux de la mère ou des principaux garçons. Paco porte en lui les fêlures de l’homme qu’on retrouve chez Cédric Kahn, principalement dans Roberto Succo. On peut ainsi voir dans ces portraits de marginaux des doubles inversés. Dans un cas, le cinéaste tentait de défaire l’image de monstre collant à la peau des assassins ; dans l’autre, il cherche au contraire à noircir l’humanité de Paco. Cette ambivalence, l’acteur la restitue dans ces moindres colères. Difficile de croire, cependant, que le réalisateur n’a pas choisi l’acteur pour sa facilité à rendre sympathique des personnages manipulateurs. Kassovitz se montre à la hauteur et confirme à chaque plan qu’il est l’acteur idéal pour le rôle. Malheureusement, le cinéaste, par ses choix d’axes de caméra, cherche régulièrement à atténuer l’ambiguïté du personnage en guidant le regard du spectateur. C’est ainsi qu’il filme son arrestation comme celle d’un cow-boy calme et héroïque face à une justice sans visage, les gendarmes étant essentiellement exclus de la mise au point, et leurs visages souvent hors cadre.

L’incapacité du cinéaste à mettre à distance sa propre ambivalence fragilise le discours humaniste qu’il tente de construire, et ses maladresses – on veut croire que ce sont des maladresses – rendent le film perméable aux pires récupérations idéologiques. Car, en fin de compte, l’histoire que raconte Kahn n’est pas si différente de la narration des faits divers qui ont eu la faveur des journaux télévisées ces derniers mois. Rappelez-vous, il s’agissait de ces pères auxquels les institutions avaient décidé de retirer la garde de leurs enfants, au profit de ces mères à qui la justice donne tous les droits ; ces braves papas capables de prendre d’assaut des grues de chantier pour crier au monde leur désespoir. À la télévision, comme dans Vie Sauvage, les femmes ne font que de la figuration, et l’homme est présenté comme victime du système. Or, ces actions concertées étaient inspirées, voire mise en place, par des collectifs masculinistes, dont les partisans théorisent une société où les droits des hommes seraient menacés par la toute-puissance des femmes. Un mouvement qui s’impose de plus en plus, à l’image d’autres forces réactionnaires, pour faire face aux maigres victoires des féministes à travers le monde. Cette ambivalence du film, et la gêne qui s’en dégage, semblent avoir été au cœur de discussions avec la scénariste, mais l’on peut également se demander si elle n’est pas à l’origine du refus de Kassovitz d’assurer la promotion du film.

Dommage que le cinéaste n’ait pas su maîtriser l’aspect idéologique de son film, car il illustre, en filigrane et avec brio, la difficulté de s’opposer à la marche du monde et de construire d’autres modes de vie que celui imposé par l’idéologie capitaliste. Ainsi, tout part de la réaction d’une mère qui, avec le temps, ne supporte plus le quotidien qu’elle avait pourtant choisi. Vivre en marge exige des sacrifices, que le temps se charge de rendre difficilement supportables. La douceur d’une vie « confortable » que propose la société de consommation est évidemment séduisante. Mais ce que montre très bien Kahn, c’est que l’idéologie consumériste a parasité depuis longtemps l’utopie communautaire et la notion même de marginalité. Si le fait de vivre en symbiose avec la nature peut exercer un pouvoir de fascination sur les enfants, le temps, pour eux aussi, fait son travail. Une fois adolescents, les élans du cœur, l’envie de plaire, les forcent à prêter allégeance à ce que combat leur père. De la même manière, la bulle que se fabriquent les camarades de Paco, singeant le fantasme qu’ils se font du mode de vie des amérindiens, ne résiste pas aux mensonges et à la jalousie, ni même aux institutions. Ainsi, un jeune homme reprochera à Paco de ne pas mettre ses enfants à l’école, pourtant premier symbole du formatage du « système ». Tout aussi intéressante est la façon dont le cinéaste confronte l’évolution des expériences communautaires. À celle, pacifiste, d’inspiration soixante-huitarde, s’oppose celle aujourd’hui pratiquée par les zonards, autrement appelés « punks à chien », chez qui la violence fait partie du dialogue social. Deux utopies communautaires qui ne peuvent s’assimiler et s’opposeront probablement toujours. Une réflexion pessimiste, mais intelligente, qui ne rachète pas malheureusement les principaux défauts du film.