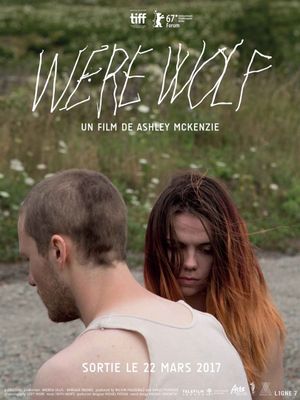

Premier long-métrage de la réalisatrice canadienne Ashley McKenzie, qui en a assuré également le scénario et une partie de la production, "Werewolf", en livrant d'entrée de jeu la scène finale, nécessairement ultime, choisit de lever d'emblée tout suspense : on sait que le film se fera le témoin d'une glissade vers le néant.

Après cette scène d'ouverture, où l'on a vu un personnage masculin que l'on devine comme central véritablement perdre pied, et grâce à la transition d'un bref générique, la réalisatrice nous entraîne dans un long flash-back qui nous montre le couple déambulant dans les larges rues pavillonnaires de Cap-Breton et traînant avec lui ce que l'on prend d'abord pour une poussette étonnamment lourde et sonore, et qui se révèlera être la tondeuse à gazon qui leur sert de gagne-pain, du moins lorsque les habitants leur en accordent la possibilité. Le scénario emboîte alors leur pas, alourdi par cette croix qu'ils traînent, ou poussent parfois, mais toujours à deux, dans une forme de fusion et d'effort de survie conjoint. Un effort animal, qui rend souvent la parole superflue, et rapproche ces deux êtres du loup, plutôt que du loup-garou indiqué par le titre, tant leur communion est instinctive et leur compréhension immédiate.

Mais une fissure lézarde bien vite le positionnement de ce duo dans sa manière d'endurer cette décision de vie qui se manifeste par leur adhésion à un programme de sevrage à la méthadone. Autant Vanessa (magnifique Bhreagh MacNeil, bouleversante de gravité et de candeur mêlées) se plie à ses clauses contraignantes, autant Blaise (le réalisateur et comédien Andrew Gillis, dont le long visage pur n'est pas sans évoquer celui d'Anders Danielsen Lie, dans le superbe "Oslo, 31 août" (2011), de Joachim Trier) se cabre et s'impatiente, parfois sans raison, multipliant ses propres souffrances et s'enfonçant doucement vers l'issue que l'on connaît déjà. De nouveau les loups : seul l'enfouissement de sa face dans les cheveux de sa compagne au visage de madone, semble lui procurer quelque apaisement.

Alors que ces scènes, tournées dans la ville de naissance de la réalisatrice, se déroulent en plein été (tout comme le film de Joachim Trier, au parcours inexorablement voisin), les couleurs sont pâles et désaturées, comme défuntes, les corps prennent une carnation blafarde, et l'action procède par une succession de flashs et d'ellipses qui impliquent une grande adhésion du spectateur, afin que celui-ci devienne comme le garant d'une continuité, d'un flux vital, face à ce récit d'un destin qui est en train de se morceler et de se démembrer.

Quelques notes cristallines s'égrènant parfois en arpèges rêveurs viennent souligner la beauté possible de ce monde, beauté d'un plan sur un visage, sur un fragment de nature. Mais toute cette pâleur de mort offre soudain son sens au titre et, au terme de la projection, lorsque l'on se retrouve hagard et titubant dans la rue, l'on prend conscience que ces deux êtres spectraux, suspendus entre existence et non-existence, et que l'on vient d'accompagner pendant 1h20, ont eu bien besoin de notre regard, de notre vie attentive et bienveillante, de notre désir, de notre sang, pour se trouver irrigués par le fragile cordon ombilical de la réalité cinématographique, le temps d'un film.