Meurtre dans un pavillon témoin

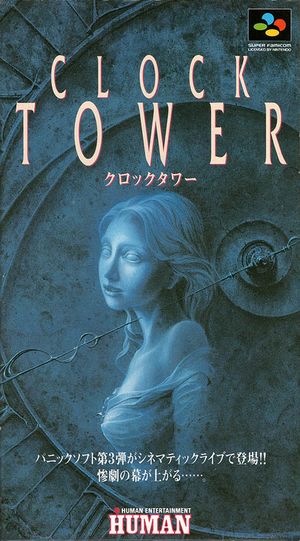

Quand on imagine l'association frousse + grande maison, on a généralement deux résultats. Le commun des mortels pense Resident Evil et les anciens, Alone In The Dark. On considère souvent que ces deux titres majeurs ne sont séparés que par du vide. Et pourtant, en 1995, Human Entertainment développa une petite pépite du genre injustement méconnue: Clock Tower.

S'il y a bien un genre qui montre l'influence du cinéma sur le jeu vidéo, c'est bien le Survival Horror. Biohazard rend hommage à Romero, Silent Hill lorgne du côté de David Lynch, etc... Clock Tower, quant à lui, adapte de manière (très) libre Creepers de Dario Argento, tout en repompant des idées à droite à gauche.

L'histoire en elle-même tient sur un ticket de métro: Jennifer (l'héroïne) et ses amies de l'orphelinat ont été adoptées par la très mystérieuse Miss Barrows, qui les conduit un manoir perdu dans les montagnes. Alors que le joueur commence à se dire qu'il joue en fait à une sorte de version nippone d'Annie, les choses commencent à se compliquer avec l'étrange disparition de la nouvelle maman du Club des Cinq...

Oui, c'est succinct, mais ce n'est pas bien grave car passé une petite dizaine de minutes, l'intrigue, on a plus vraiment grand chose à cirer. Pourquoi? Parce que l'on a aux fesses la principale attraction du jeu: Bobby, nabot armé d'un taille-haie qui sera quelques années plus tard connu sous le nom de Scissorman. Et c'est parti pour la partie de cache-cache la plus éprouvante de l'histoire.

Si on fait une analogie avec le jeu de baston, on peut dire sans trop s'avancer que le match-up nymphette en détresse / serial-killer est défavorable. Ici, le jeu nous le fait clairement comprendre tant notre charmante victime pourrait faire passer les héroïnes de Project Zero pour des Black Ops. N'espérez pas avoir une arme ni même vous servir de vos poings. Le jeu se présente sous la forme d'un point'n click construit sur le schéma suivant : j'explore un peu / je me fais gauler / je m'enfuis / je cherche une cachette / je prie pour que l'on ne me trouve pas, qui est devenu la marque de fabrique de la série.

Quelque soit l'action que vous serez amené à faire, seule la touche Y sera sollicitée, parti-pris qui a les défauts de ses qualités. L'avantage, c'est la simplicité de la jouabilité : dans l'absolu, impossible de se gourer de bouton quand il n'y en a qu'un seul qui marche. De même, le jeu demeure parfaitement jouable quand les aléas de la vie vous ont handicapé de la main droite, ce qui est une délicatesse dont bien peu de studios font preuve par les temps qui courent. L'inconvénient, c'est que Y sert à TOUT : interagir avec l'environnement et marcher par une pression simple, courir et résister aux attaques de Bobby en mashant le bouton. Il arrive donc de temps en temps que l'on se retrouve par un clic malheureux à demander à notre avatar de reprendre sa promenade ou d'ouvrir une porte alors qu'il est question de s'enfuir.

Finalement, les errements du gameplay transforment le jeu en une expérience réellement intense : passé une heure de jeu on a mal au pouce (voire à l'avant bras) tandis que de gros pics de stress surviennent quand cette gourde de Jennifer se met à faire n'importe quoi, ce qui aboutit généralement à un game over, ici appelé « Dead End ».

Ces deux mots reviendront d'ailleurs souvent. Ici point de barre de vie, mais une jauge de peur, qui fonctionne un peu à la manière de la santé mentale du jeu de rôle L'Appel de Cthulhu. Dans les grandes lignes, un événement effrayant ou une expérience éprouvante (par exemple, courir, pour ne citer que lui) augmente le stress de la demoiselle. Le seuil critique atteint, la jeune fille panique : elle se casse la binette quand elle s'essaye au sprint et a beaucoup plus de mal à retenir les assauts de son agresseur. C'est le moment du jeu où il faut bourriner sec sur la manette si vous ne voulez pas crever comme une merde, ce qui nous ramène au problème évoqué plus haut. La jauge remonte une fois un lieu sûr atteint, mais, même dans ce genre d'endroit, un désagréable sentiment d'insécurité persiste. Et ça, ça fait plaisir.

On touche enfin au fond du truc. Quand il est question de Survival horror, on ne se demande pas si le head-shot est trop permissif ni si le netcode du mode multi marche bien. La question, ce serait plutôt : est-ce que le jeu fout la trouille ? Je ne vais pas entretenir le suspens plus longtemps : oui, il est même carrément flippant.

Le coup de la grande maison lugubre par une nuit d'orage, c'est comme un steak-frites (ou AC/DC) : ce n'est pas franchement original ni très raffiné, mais ce sera toujours une valeur sûre. C'est bien simple : ici, aucun poncif n'a échappé aux développeurs : en plus de la baraque paumée typée années 50 fournie avec les commodités d'usage (grande bibliothèque, souterrains humides, laboratoire, chapelle satanique, etc,..), ils ont également planté dans le potager un psychopathe invincible façon slasher de la grande époque, un tas d'apparitions de tout poil (car, en plus d'être un repère de grands malades, certaines pièces du manoir sont hantées – Jennifer n'a définitivement pas de bol), et j'en passe. Le compositeur a même poussé le vice jusqu'à plagier la musique de l'Exorciste, c'est dire...

Le jeu utilise certes de mécaniques horrifiques usées jusqu'à la corde, mais il en use avec talent. La multiplicité des influences rend d'ailleurs le jeu étonnamment imprévisible : regardez-vous dans le miroir, et votre reflet essaiera de vous étrangler, libérez le perroquet et celui-ci vous agressera en criant "I hate you!".. Inutile de dire que ça surprend pour un jeu qui se vend autour d'une simple chasse à l'homme. Sans jamais tomber à plat, les scripts de ce genre sont multiples et changent d'une partie à l'autre en fonction des actions accomplies. Vous vous retrouverez bien vite à explorer les lieux avec la peur au ventre car examiner le moindre objet peut signer votre arrêt de mort.

Malheureusement, ce choix artistique a un prix. Quand on joue à Resident Evil, on sait que l'on va bouffer du zombard. Quand on lance Dead Space, c'est pour bousiller de l'alien dans un trip SF. Bref, ces séries ont un univers reconnaissable au premier coup d'œil. On sait à quoi on va jouer, et c'est même pour ça qu'on y joue. Le principal problème de Clock Tower, c'est cette absence de coup de patte qui marque les œuvres majeures du genre. Parce qu'il mange à tous les râteliers et parce qu'il n'a pas su créer de personnages forts (le principal ennemi est un nain en tenue de baigneur qui brandit des ciseaux géants), le jeu ne parvient pas à se forger cette identité, ce supplément d'âme qui aurait fait de lui un Grand. C'est bien dommage, parce qu'il l'aurait mérité...

En conclusion, Clock Tower est une grosse claque. En plus d'être terriblement efficace, il offre une bonne replay value avec ses scripts variables et ses neuf fins. Dommage qu'il se disperse à trop vouloir en faire car on était proche du sans faute.

Vraiment à part dans le catalogue de jeux de la Super Nes, cet étrange croisement entre Alone in the Dark, Maniac Mansion et Track'n field est un peu la girl next door de la pétoche : il n'a peut-être pas le sex appeal des top models AAA, mais une fois les lumières éteintes, on se rend compte que ses charmes n'ont pas grand chose à leur envier. Et ce serait quand même con de passer à côté d'un truc aussi intense!