Critique publiée à l'origine sur le site Etoile-et-champignon.fr

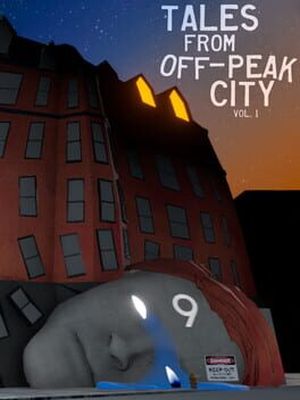

Évacuons d’entrée ce qui saute aux yeux quand on découvre Tales From Off-Peak City Vol 1 : ses graphismes sont sommaires, ses modèles bizarres et ses animations bricolées. Bref, le jeu n’est pas « beau », au sens commun du terme ; d’aucuns le trouveront même repoussant et s’arrêteront à ce constat. Tant pis pour eux : il est devenu l’un de nos jeux essentiels de 2020, et l’objet d’une obsession redirigée en partie vers son game-designer et compositeur de grand talent, un certain Cosmo D, dont on ne manquera pas de vous reparler quand on aura joué à ses jeux précédents.

Dans Tales From Off-Peak City, une première claque arrive dès l’intro. Deux hurluberlus nous accueillent dans une barque, au son d’une ligne de basse hypnotique qui fait palpiter les subwoofers d’une radio. Tous les deux marquent le rythme, elle par un léger mouvement du pied, lui par des mouvements de tête de gauche à droite et l’ondulation des sourcils. On essaie d’absorber tant bien que mal l’impayable étrangeté de la scène, quand une ville surgit de l’obscurité, amalgame de façades penchées et de textures mal assorties sur un fond de gratte-ciels tordus comme dans un dessin d’enfant. Arrivés à quai, nos hôtes nous confient la mission qui tiendra tout le premier épisode : « se faire embaucher chez un pizzaïolo, pour lui voler son saxophone » ; un objectif qui n’aurait pas juré dans un Sam ‘n Max, et fait se croire un instant dans un condensé « méta » de jeu d’aventure, où l’espace tout entier serait un pot-pourri de bâtiments compressés les uns contre les autres, une sorte de pastiche de monde de jeu.

Si Tales From Off-Peak City a le goût de l’absurde, il ne tombe pas pour autant dans l’ironie ou le second degré, auquel il préfère une immersion très directe qu’il active par un art de la distraction. Prenons l’exemple des premières minutes : alors que l’on cherche la pizzeria, on est vite arrêté par une porte grande ouverte sur la gauche, qui déclenche l’irrésistible envie d’« aller voir » ce qu’elle recèle. À l’intérieur, c’est le jaune-vif des poignées qui nous interpelle, et nous pousse à les activer. De retour à l’extérieur, une nouvelle vision nous saisit, celle d’une façade en forme de visage qui, immanquablement, nous fait marquer l’arrêt sur le trottoir d’en face ; puis c’est un crâne orné de fleurs qui nous aimante vers le bâtiment d’à côté, puis un portrait graffé sur le mur voisin, puis la pizzeria elle-même, où notre regard glissera encore de décoration en décoration.

Le jeu tout entier pourrait être décrit de cette façon, comme un parcours rebondissant de signe en signe, où l’on serait constamment distrait de notre objectif, plongé dans l’état cotonneux de celui qui se laisse guider par un jeu de piste : un état tout entier absorbé dans le geste premier du jeu-vidéo, le regard, et son affect associé, la curiosité. Sous ses dehors de petite production amateur et bricolée, Tales From Off-Peak City cache en fait une proposition ludique radicale, qui renoue brillamment avec un « état de jeu primordial » où regard et curiosité commandent directement à l’exploration. On a adoré rentrer dans ce jeu-là, et se sentir activé par des ressorts ludiques aussi purs et simples que des objets à regarder, des couloirs à suivre, des portes à ouvrir, lesquels finissent par dessiner tout un monde de stimuli très directs de l’action.

Cette fraîcheur immédiate d’espaces riches de « trucs à voir » n’est toutefois pas la seule couche d’intérêt du jeu ; on a aussi trouvé de quoi se passionner pour son histoire, surréaliste en apparence, mais étonnamment rattachée au réel par une série de scénettes dialoguées, qui évoquent ce que c’est que de vivre dans une grande ville, et évoquent les frustrations qui en résultent. L’ennemi tout désigné, c’est une giga-corporation armée de robots-policiers aux visages impassibles, symbolisant ce que les centres urbains accaparés par les riches et puissants ont de plus détestables ; le jeu leur oppose de « vrais » humains, que l’on découvrira en train de discuter dans la rue ou dans des bars, unis par le plaisir d’écouter ensemble de la bonne musique tout en partageant les tracas du quotidien : les défaillances d’un proprio, la crainte d’une future éviction, la précarité d’une vie de musicien en milieu gentrifié, et même la composition d’une pizza que l’on viendra tout juste de leur livrer (car on continue de jouer les pizzaïolo tout du long). Leurs discussions sont d’autant plus frappantes qu’elles émergent d’un fond de surréalisme, comme des bulles de réel flottant au milieu d’un rêve. On n’a pas pu s’empêcher d’y voir la part très personnelle de ce monde de jeu, composé, peut-être, des résurgences très concrètes de la vie de son auteur – des personnes connues, des choses vécues, des discussions passées – aux côtés d’autres objets et motifs confinant à une drôle d’obsession – l’omniprésence des instruments de musiques, des commandes de pizzas en cascade, la peur diffuse d’une invasion robotique à valeur de symbole, voire d’être soi même devenu un « robot » – dont l’ensemble forme une cosmogonie d’affections et d’inquiétudes d’autant plus fascinante qu’elle conserve une part de mystère irreductible.

Puisqu’on évoque la fibre personnelle du jeu, reste à parler de sa musique, selon nous la meilleure B.O. de jeu de 2020. On l’aurait adorée pour elle-même, simplement comme une excellente électro, aux compositions sophistiquées circulant fluidement entre les genres. Sa découverte dans le contexte du jeu n’en a été que plus forte, sur le fond d’un principe de mise en espace du son qui relie chaque lieu à sa musique. L’idée n’est pas nouvelle, mais Cosmo D la transcende en y appliquant une forme de frénésie créative : il multiplie les excellentes pistes musicales pour en mettre partout, quitte à en attribuer même à de tout petits espaces vite traversés. Les parcours qui en résultent se vivent comme un continuum ininterrompu de grooves et de mélodies qui s’enchainent fluidement, flottant sur les lieux comme une sorte d’air ou d’atmosphère musicale, quand ils n’infusent pas directement leur tempo dans les scènes : on pense à ce drôle d’immeuble aux chats, dont la queue oscille pile sur le temps fort d’une musique, ou à ces nageurs du canal dont le trajet en boucle reflète la spirale infinie d’une ritournelle éléctro dans les parages… laquelle nous a d’ailleurs totalement scotchée pendant cinq bonne minutes par son effet d’hypnose et sa progression folle vers une techno vaporeuse.

Ici comme dans d’autres lieux (la pizzeria et sa mélodie crépitante, la barque et son groove de folie, le magasin d’occasions et sa folk tranquille…), la musique occupe tellement le devant de la scène que l’on soupçonne qu’elle soit venu avant le jeu, voire que son monde explorable est d'abord un ensemble de lieux conçus pour l’y faire résonner. Le cas échéant, Cosmo D aurait mis le doigt sur quelque chose de conceptuellement génial : quelque chose comme une nouvelle forme d’exploration de la musique, non dans le temps de son défilement mais au sein d’espaces intrinsèquement musicaux, où le passage d’un lieu à l’autre devient le moyen de « changer de piste ». Et ce n’est que l’une des raisons qui nous rendent ce lien entre espace et musique fascinant : une autre en est, tout simplement, qu’en imprégnant ses décors de musique, Cosmo D a créé un monde de petits cocons mélodieux où il fait bon être et auxquels on revient sans cesse, juste pour se tenir en présence de leur atmosphère délicieuse.

Retrouvez toutes nos critiques de jeux vidéo sur Etoile et champignon.fr