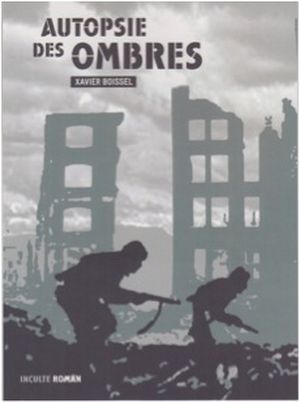

Autopsie des ombres par MarianneL

«Tu ne t’appartiens plus ; tu es comme une feuille saisie dans un ouragan.

Tu remâches ta défaite.

Pierre Narval, l’Histoire te mord la nuque.»

Casque bleu dans une Bosnie qui n’est jamais nommée, Pierre Narval revient d’un théâtre de guerre fantomatique. Il n’y a pas vraiment vécu le choc du combat, juste «le contact avec un morceau de guerre», comme le dit l’ancien casque bleu dans le film de Chris Marker. Pierre Narval a côtoyé la folie et la destruction : Ruines, carcasses de voitures criblées de balles, snipers invisibles, ville évacuée, convois de refugiés tirant des charrettes à bras, chiens errants devenus fous et un couple d’amants enlacés abattus par un tireur, dont les cadavres ont été abandonnés sur un pont.

Soldats impuissants et honteux, entravés par des ordres impossibles énoncés en langage onusien (ne jamais faire usage de ses armes, ne jamais faire usage de ses armes, sauf en cas d’agression adverse, être garant de la neutralité), croisant des bourreaux convaincus de leur impunité, leurs missions sont de ramasser des cadavres puis d’abattre les chiens et tous les animaux. Au cœur d’une ville transformée en champ de ruines déserté, cette extermination de la seule vie qui reste, prend un relief particulièrement barbare.

L’homme en revenant se désagrège ; comment revenir dans un monde censé être normal, aussi irréel que cette guerre sans combats ? Le récit en va-et-vient entre le "théâtre" de la guerre et celui de la France, les changements de langage et de rythme forment un miroir puissant de la fragmentation d’un héros en constant décalage, en Bosnie comme en France.

«La question ne se pose pas de savoir qui tu es, mais de savoir si tu es.»

Cherchant une échappatoire à ce retour impossible, le temps comme suspendu, l’absurdité du quotidien constamment révélée dans le langage des medias, l’impuissance à se rapprocher, même de ceux qui sont proches, Pierre Narval part en dérive routière, le long des centres commerciaux et des lieux interstitiels, larguant progressivement tout ce qui l’encombre dans une progression vers le néant.

«Il rallume une cigarette, regarde avec satisfaction le rougeoiement de sa Craven A se refléter dans le pare-brise. La nuit du monde s’avance à sa rencontre.»

Cet impressionnant récit de la guerre en creux, et de sa déréalisation, rappelle évidemment l’œuvre de Jean-Yves Jouannais, et les portraits obsidionaux de « L’usage des ruines ».

«Chaque matin – et c’est comme un rituel pressuré d’attentes intranquilles – tu cours dans la ville, le long de ses artères désertes et enneigées (au sol crépitent mille cristaux d’insectes broyés par tes bottes de combat, les caniveaux verglacés craquent comme des vertèbres), tu cours et ton souffle, avec constance, expire dans l’atmosphère embuée, lourde encore de gel nocturne, de minuscules nuages gris, tandis que de rauques rafales de vent s’engouffrent dans les bâtiments dévastés, que leur cortège strident exhale ses remugles de honte séculaire et de vieilles rancunes recuites, tu cours, le fusil-mitrailleur en bandoulière, l’esprit encore gros de tes rêves, et chaque matin la ville n’est plus encore tout à fait la même que le jour précédent, se décharnant, se desquamant toujours plus, abandonnant sa peau aux blessures de l’aube, réduisant sa topographie à sa plus simple expression (en attente de son autopsie, de sa nouvelle mue, de ce moment futur, inévitable, qui programmera son amnésie, laissant affleurer en surface de son derme quelques stigmates à l’édification de notre fausse conscience).»

Cet utilisateur l'a également mis dans ses coups de cœur.