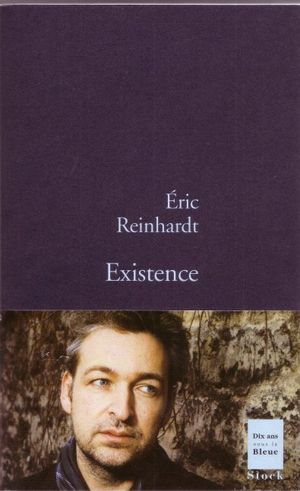

Le troisième roman d'Éric Reinhardt peut se concevoir comme un voyage. Pas un de ces voyages exotiques, follement dépaysants, dont les photos asphyxient les fils d’actualité de nos réseaux sociaux bleutés. Avec Existence, c’est dans la tête du narrateur et anti-héros que l’on voyage. Et autant le dire d’emblée, l’entreprise ne se révèle pas de tout repos.

Jean-Jacques Carton Mercier est un pur produit de l’élitisme républicain français. Poussé par des parents bienveillants à suivre la voie « royale », il s’exécute sans broncher : après avoir réussi ses concours, il est nommé à un « bon poste » et bâtit un foyer familial tout ce qu’il y a de plus classique. Apparemment, le cahier des charges est rempli. Seulement voilà, il suffit d’un accident anodin pour faire surgir un doute de nature existentielle chez Carton Mercier et bousculer l’ordre pour le moins établi de sa vie. Comme le ridicule gravillon qui atterrit là par hasard et enraye irrémédiablement la machine, c’est une simple circonstance qui va entrainer le narrateur dans une chute grotesque sans fond ni fin.

En prenant pour objet d’étude un cas extrême, Éric Reinhardt met le doigt sur une dérive du système méritocratique et de l’idéal moderne de réussite : de cet homme-enfant à la vie toute tracée, que l’échec n’est pas une seule fois venu faire douter, et qui n’a en définitive jamais été autonome - au sens kantien de se fixer ses propres lois, de cet homme-là donc, peut-on dire qu’il existe pleinement ?

La force de Reinhardt est d’imbiber son style des états d’âme du narrateur. Ainsi, on subit très vite cette écriture décousue, qui essaie tant bien que mal d’ordonner la réalité de façon logique, conformément aux principes wittgensteiniens. A l’occasion d’une quête éperdue de sens – l’intrigue étant presque similaire à une enquête policière – qui nécessite la disponibilité totale du narrateur, celui-ci va se heurter à ses schèmes mentaux comme aux contingences de la vie extérieure. Alors qu’il croit triompher des premiers, les secondes le rattrapent dans un final ahurissant à l’humour hautement déjanté.

Outre la satire sociale, on retrouve dans cet opus une peinture cruelle et juste des violences conjugales, thème que l’auteur explorera plus largement dans L’Amour et les Forêts. Elle est ici matérialisée par la subordination à l’ordre masculin des deux grandes figures féminines du roman : la ménagère et épouse du narrateur d’une part, et la secrétaire de l’entreprise où ce dernier travaille.

En décrivant les déambulations mentales d’un être dont la vie entière n’est que conformité absurde aux exigences de la société, Reinhardt nous montre la beauté paradoxale du chaos.

Le chaos engendré par la prise de conscience tardive et forcée du narrateur face au délitement accéléré de sa vie sociale.

Le chaos des accidents circonstanciés d’une existence, qui ne font pas grand sens du point de vue de l’individu mais qui, vus d’en haut, semblent sinon jolis, du moins loufoques.

Le chaos des portes d’ascenseur qui s’ouvrent et se ferment sur des visages et des vies.