Publié sur L'Homme qui lit :

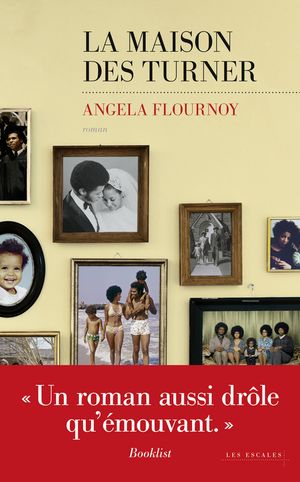

Je ne pourrais pas expliquer pour quelle raison, mais j’ai toujours été emballé par la lecture de ces sagas familiales au travers des générations, comme dans le prisé Le soleil des Scorta, de Laurent Gaudé, l’immanquable Chronique des Clifton de Jeffrey Archer ou encore le superbe Jours de juin, de Julia Glass. Autant dire que, lorsque j’ai lu la quatrième de couverture de La maison des Turner, je me suis dit que ce roman était fait pour moi.

Nous sommes à Détroit, ville portuaire du Michigan fondée par un français, longtemps prospère grâce à l’industrie automobile (d’où son surnom de « Motor city » ), puis lentement ville refuge des populations noires fuyant le sud des États-Unis, et enfin aujourd’hui cité sinistrée par la crise des subprimes, par le déclin des industries automobiles qui l’avaient fait vivre, par un chômage flirtant avec les pires records, l’ayant conduit il y a quelques années à être la première ville à se déclarer en faillite.

À Détroit, les Turner essaient de maintenir les liens familiaux alors que leur mère, Viola, montre des signes inquiétants de fatigue, et semble de plus en plus malade. Les treize enfants tâcheront de gérer au mieux leurs combats personnels afin de pouvoir se réunir et décider unanimement de ce qu’ils devaient faire de la maison familiale de Yarrow Street, à l’abandon et sans aucune valeur, maintenant que leur mère ne peut plus y vivre.

C’est Charles, l’aîné de la fratrie, dit Cha-cha, vers qui tous se tournent naturellement pour prendre la bonne décision, alors qu’il s’embourbe dans une thérapie après un accident au volant de son camion, pour lequel il a expliqué avoir vu le fantôme qui le poursuit depuis son enfance. Dans la maison abandonnée de Yarrow Street, il y a pourtant Lelah qui squatte dans un silence honteux après avoir tout perdu – travail, amis, famille, logement – à cause son addiction aux jeux, et surtout à la roulette dans les casinos.

Cette saga n’est pas construire chronologiquement, et les turpitudes entrecroisées des frères et sœurs Turner laissent de temps en temps place à un retour dans le passé, pour suivre l’histoire des parents, Viola et Francis Turner. Le roman est globalement intéressant, agréable à lire, et pourtant je garde comme une forme de déception à son endroit, car c’est un roman très inégal, avec des personnages quasi-inexistants et d’autres très détaillés. Si j’ai aimé ma lecture, je l’ai achevée avec le sentiment trouble qu’il manquait quelque chose, qui est peut-être tout simplement la raison pour laquelle les sagas m’emballent autant : l’attachement aux personnages et cette nostalgie qui accompagne les dernières pages, que je n’ai pas retrouvé dans La maison des Turner.