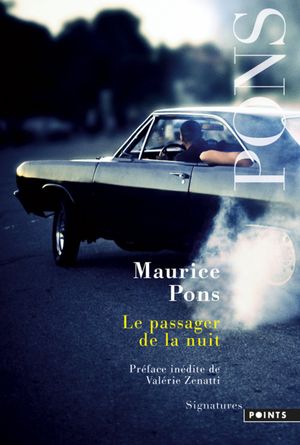

Le narrateur, Georges Pradier, paisible écrivain, raconte les quelques heures où il a conduit dans sa décapotable, de Paris jusqu’au Jura, un inconnu recommandé par une amie. On est en pleine guerre d’Algérie, l’inconnu se révélera un « porteur de valises » du FLN.

Moi qui ai découvert Pons avec les Saisons, que je considère comme un chef-d’œuvre, je craignais de ne pas trouver mon compte dans le Passager de la nuit. La quatrième de couverture insistait sur le caractère engagé de l’œuvre de « l’un des signataires du Manifeste des 121 », quelques textes glanés çà et là sur internet y ajoutaient le lien avec le goût de l’auteur pour les automobiles. Or, la littérature seulement engagée m’ennuie, et les vroum ! vroum ! m’emmerdent. Lire l’oubliable préface de la toute récente réédition « Points » n’a pas arrangé les choses. Et dans la deuxième préface, écrite par Pons trente ans après la première publication de 1960 : « La puissante et élégante voiture décapotable de Georges Pradier est, d’une certaine façon, le lecteur le verra, le personnage principal de ce récit. » (p. 11). Je me suis dit que ça commençait à sentir mauvais.

Seulement, quelques pages plus tôt, Pons explique comment René Julliard lui suggéra de publier ce récit en tant que roman, pour éviter la censure. Et j’ai compris : le Passager de la nuit est un récit d’initiation déguisé en roman sur les voitures, dont les deux occupants restent les personnages principaux.

Comme chez beaucoup d’amateurs de voitures, la passion de Georges Pradier prolonge des fantasmes d’enfant. Clairement, le narrateur est fier de son jouet : « Je n’aime pas faire la course avec les trains. Ce n’est pas que je puisse aller aussi vite qu’eux. Mais ils sont outrageusement favorisés par les pouvoirs publics. Et ils trichent. » (p. 68). (Dans une veine ironique assez similaire, on trouve ceci, p. 48-49 : « Buffon a sa statue sur la place de Montbard. Et c’est justice. Michelet et lui sont les deux écrivains français qui ont fourni à nos grammairiens les meilleurs textes de dictée. Pour un styliste, quelle consécration ! »)

Mais il ne connaît rien à la clandestinité, et pas grand-chose aux événements de son époque : il y a des façons plus lourdes de mettre en relief les singularités de cette guerre. Sans être lent à la comprenette, il n’en avait cure, de ces événements, et vient un moment où c’est le passager qui, au sens figuré, conduit.

C’est là qu’éclate la qualité d’écriture de Maurice Pons, tout en épure et en sous-entendus. Je le soupçonne d’avoir construit ce récit – d’une centaine de pages tout de même – uniquement pour mettre en valeur des phrases telles que : « – Je ne vous croyais pas curieux à ce point, me dit-il [le passager] enfin, et, comme je ne répliquai pas, il ajouta : il est vrai que vous aimez bien conduire. » (p. 95).

C’est là aussi qu’on peut faire un parallèle avec les Saisons : un voyageur à qui l’essentiel de son environnement échappe, une histoire d’initiation.

P.S. : Pour moi qui ai pas mal roulé – en train – dans l’Yonne, le Morvan, l’Auxois ou la Côte-d’Or, il est amusant de retrouver en littérature les noms de ces localités, dont la plupart se trouvent sur la ligne Dijon-Paris.

P.P.S. : C’est toujours drôle aussi de suivre le rythme des voyages des années 1960 : on part dans l’après-midi, on roule, on s’arrête à une station-service pour faire faire le plein par un pompiste (!), on reprend la route, on s’arrête boire un café et un rhum (!), on reprend la route, on s’arrête dîner en partageant une bouteille de rouge à deux (!), on reprend la route et on arrive dans la nuit… Aujourd’hui on passerait par l’A5 et ça durerait à peine plus de quatre heures.