Voici l'excellente critique d'André Sagne dans sonblog "la cause littéraire":

En intitulant son dernier ouvrage Les années sida à l’écran, Didier Roth-Bettoni prend pour objet d’étude une période historique particulièrement sombre, qui va du début des années 1980 à l’arrivée des trithérapies en 1996 mais qui se prolonge au cinéma (on verra plus loin par quelles distorsions temporelles) jusqu’à aujourd’hui, puisque cette année même est sorti le très beau film de Robin Campillo, 120 battements par minute.

Il entend à ce propos parler non de toutes les personnes touchées mais d’un groupe spécifique, celui des homosexuels, « qui, plus que tout autre, subit l’impact du sida » (p.17), et du cinéma qui en a résulté, ces « images de nous en ces temps de tempête » (ibid.). Son livre, il souhaite précisément en faire « un mausolée, un mémorial, un tombeau comme on dit en musique, un hommage à ceux qui ont fait ces images » (ibid.).

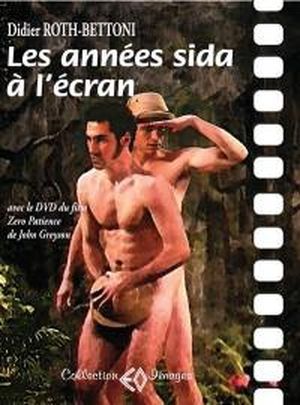

Et parmi eux, parmi tous ces cinéastes qu’il va nous présenter, il en est un qui se détache, dont le film incarne véritablement ces années sida, « comme un symbole, comme un emblème » (ibid.) : c’est Zero Patience de John Greyson, dont le DVD, comme pour tous les titres de cette belle collection « Images » des éditions ErosOnyx, accompagne la publication du texte que complètent une chronologie des films cités et un double index des titres et des noms propres.

En effet, pour Didier Roth-Bettoni, il y a trois raisons qui font de ce film (et de son réalisateur) un « repère, un étalon en quelque sorte » (p.12). Il l’est par son contenu : « Il porte en lui toutes les grandes thématiques liées à l’épidémie alors à son pic » (ibid.) ; il l’est par son esthétique : « Il porte haut le flambeau queer de la légèreté et de l’espoir » (ibid.) ; il l’est enfin par sa date de sortie : 1993 (au Canada mais 1995 pour la France), année qui représente pour l’auteur « l’épicentre d’un séisme amorcé dix ans plus tôt et qui n’est pas encore achevé aujourd’hui » (p.11), une « année essentielle dans l’histoire des représentations du VIH » (p.86).

Car la question centrale ici est bien celle de la représentation (de ce que l’on voit à l’écran), de la maîtrise et de la réappropriation d’une image extrêmement dévaluée au commencement de l’épidémie, celle des homosexuels touchés par le virus. De leur visibilité. Avec ses trois composantes qui la caractérisent de temporalité, d’écriture et de signature.

A plusieurs reprises Didier Roth-Bettoni note un double décalage temporel. D’une part entre la sortie nationale d’un film et sa diffusion à l’étranger qui se compte parfois en années (on l’a vu pour Zero Patience mais il y a d’autres exemples). Ce qui accentue parfois le second décalage d’autre part, plus essentiel, entre ce que raconte le film et qu’il présente comme actuel et la situation vécue par les spectateurs au moment où ils le regardent. Pour le dire autrement, nombre de films sortis après 1996 prétendaient dépeindre la réalité contemporaine alors qu’ils ne tenaient aucun compte de l’apparition des trithérapies, comme si le cinéma avait du mal à intégrer en temps réel les avancées thérapeutiques qui pourtant bouleversaient alors la vie des personnes malades (voir pour des exemples p.71 et s.). On retrouve là, appliqué au cinéma, la célèbre distinction de Gérard Genette entre histoire (les événements racontés), récit (le discours qui les raconte) et narration (le fait même de raconter).

L’écriture est évidemment primordiale dans la réception du film. Sans vouloir opposer films « gays » et films « non gays » (Zero Patience versus Philadelphia), « tant ces deux modèles se sont révélés complémentaires » (p.47), l’auteur de L’Homosexualité au cinéma observe une corrélation très fréquente entre le fond et la forme, « comme si l’audace et la fureur du propos ne pouvaient qu’aller de pair avec celles de la forme » (p.83) et inversement pourrait-on ajouter, la tiédeur et le conformisme du propos avec le classicisme, voire l’académisme de la mise en scène.

C’est ainsi qu’on en arrive à l’auteur, au cinéaste qui signe le film, qui lui imprime (ou pas) sa marque. Si Didier Roth-Bettoni reconnaît volontiers le rôle qu’a pu jouer aux débuts de l’épidémie le modèle narratif représenté par Un printemps de glace (John Erman, 1985) pour sensibiliser le grand public (p.51), il s’attache plus spécifiquement à tous ceux qui, touchés eux-mêmes par la maladie, donnent la parole dans leurs films aux séropositifs, aux homosexuels, aux personnes directement concernées, forgent un « cinéma gay du sida » (p.57) en prise directe avec ce qu’ils vivent, sur le triple plan de l’intimité, du militantisme ou du documentaire (p.60). Il leur rend hommage en citant (sur plus de deux pages) le nom des disparus (p.58 et s.) et en auscultant leurs œuvres. Il consacre un chapitre entier à deux d’entre eux parmi les plus importants, Derek Jarman et bien sûr John Greyson, il souligne l’apport d’un Rosa von Praunheim ou du duo Olivier Ducastel-Jacques Martineau qui, par son travail sur la durée, offre à l’instar d’un John Greyson, « une sorte de vision panoramique sur le sida » (p.103).

Par ce travail de mémoire et d’analyse, Didier Roth-Bettoni fait ainsi ressortir tous les enjeux, tous les défis de cette cinématographie non seulement par rapport à la communauté homosexuelle mais aussi par rapport à l’ensemble de la société. Et nous donne l’envie de voir ou de revoir ces téléfilms et ces films. Leur redonne vie en quelque sorte.