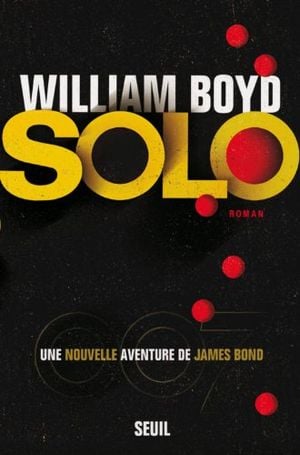

Son nom est Boyd. William Boyd. Et il n'a pas hésité longtemps, sans doute, quand les héritiers de Ian Fleming lui ont proposé d'écrire une nouvelle aventure de James Bond. Le romancier ne pouvait être que l'homme de la situation, contrairement à ceux qui ont essayé avant lui de se colleter à cette "légende". Mais comme on pouvait s'y attendre, le Bond de Boyd, tel qu'il apparait dans Solo n'a que peu à voir avec son incarnation cinématographique. D'une certaine façon, il ressemble à son auteur originel, Fleming, pétri de failles et qui passa les dernières années de sa vie à se détruire méthodiquement. Le JB de Solo boit, beaucoup, fume, comme un pompier, et séduit les femmes en un claquement de doigt. Soit, mais il est aussi porteur de cicatrices, visibles, datant de la deuxième guerre mondiale, ou cachées, notre héros commençant à accuser le poids des années et à ne plus guère se faire d'illusion sur son statut d'agent secret. Envoyé en Afrique, à la fin des années 60, pour "régler" la sécession d'une province d'un Etat imaginaire (on pense au Biafra), Bond ne cessera d'être manipulé et, s'il remplit sa mission avec l'efficacité requise, il n'en est pas moins le jouet d'enjeux géopolitiques qui le dépassent. Comment le romancier britannique se tire t-il de cet exercice de style ? Plutôt bien, avec une élégance et un doigté de circonstance. Il ne lésine pas sur les scènes d'action, évoque un méchant de belle envergure et rythme le livre d'un quota impressionnant de rebondissements. Du bon boulot, un peu impersonnel malgré tout, qui parvient à entretenir le mythe en le fracturant un tantinet. Un Bond en avant et bien plus complexe que le personnage créé par Ian Fleming.