Commençons par un aveu : je n’ai regardé Buffy qu’il y a 7 ans lorsque j’ai eu un peu de temps libre entre deux boulots. J’avais seulement vu par hasard un morceau d’épisode au début des années 2000 et, si je n’y avais rien compris, la scène m’avait marqué (normal, c’était l’un des derniers épisodes de la saison 6 avec Dark Willow). J’ai donc avalé les 144 épisodes en moins de 2 mois fin 2016, surpris par la qualité et l’originalité qui se cachait derrière ce que je croyais n’être qu’une série de plus pour adolescentes (oui, on peut avoir des préjugés stupides).

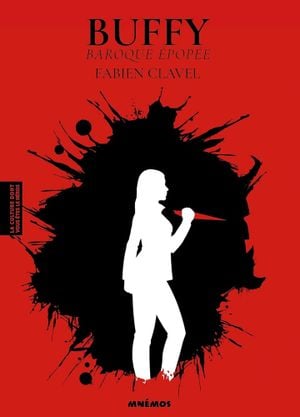

C’est donc avec la curiosité d’un fan que j’ai abordé cet essai de Fabien Clavel, professeur de Français dans le civil quand il n’écrit pas de la fantasy. Celui-ci annonce la couleur très clairement dès les premières pages : « J’aimerais simplement analyser la série comme j’ai appris à le faire au cours de mes études : comme un classique de la littérature. ». C’est donc à une vraie analyse de texte que se livre l’auteur, et avertissons tout de suite les lecteurs potentiels : ce livre ne prend vraiment son sens que lorsque l’on a déjà vu toute la série. Si vous ne l’avez pas vue, ses nombreux spoilers risquent de vous gâcher la première vision.

Quitte à vexer l’auteur tout de suite, sa détermination à justifier le caractère « épopée baroque », je m’en fous un peu. L’important se situe plutôt dans les angles utilisés pour analyser la série : tout d’abord ses sources mythologiques et religieuses, puis, presque à l’opposé, ses inspirations modernes : fantasy évidemment, mais aussi science-fiction, western ou psychanalyse. Un mélange des genres assez étonnant mais que l’auteur justifie avec de multiples exemples.

Une fois extirpées les sources, c’est plus à l’évolution de la série dans le temps que se consacre Fabien Clavel : celle des personnages, évidemment, dans leurs relations sentimentales, leur famille, leur vie de tous les jours et celle du scoobygang, mais aussi l’évolution de l’environnement et de leurs lieux de vie, permettant au lecteur de découvrir des aspects qui lui avaient forcément échappé. Car c’est aussi l’une des grandes qualités de la série : avoir fait évoluer intelligemment ses personnages d’un bout à l’autre, y compris en les faisant changer de camp, tout en gardant une grande cohérence.

Enfin, qui aime bien châtie bien : signalons ce que le livre n’est pas et ajoutons un regret. Buffy, baroque épopée n’est pas un livre d’analyse cinématographique. Clavel parle peu de technique ciné, si ce n’est la mention de quelques plans-séquences. Ce n’est pas non plus un livre de dissection des épisodes les plus marquants. Ceux-ci (Hush, the body, Once more with feeling…) sont bien sûr mentionnés, mais pas beaucoup plus que d’autres épisodes moins mémorables à la première vision et leurs scénarios ne sont pas analysés en profondeur. Le regret concerne les révélations au sujet du comportement toxique de Whedon : si l’auteur en parle bien dans le livre, il aurait été bien de les détailler plus clairement (tout le monde n’est pas forcément au courant).

Buffy, baroque épopée est une analyse passionnante d’une série qui a marqué une génération mais en plus a su séduire au-delà de son public. Derrière le ton léger de Fabien Clavel apparaît une grande érudition sans aridité qui ne donne qu’une envie : revisionner les 144 épisodes et tenter d’y voir tout ce que nous raconte Fabien Clavel.