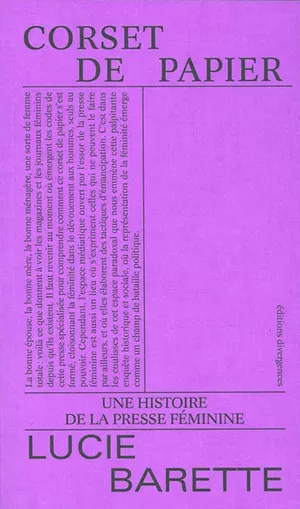

Je n'aurais pas mieux trouvé le titre de cet ouvrage qui est... intriguant, n'est-ce pas ? J'ai plein de jeux de mots qui me viennent avec corps serrés, envie d'être libérés... mais :

Lucie Barette (quel humour!) nous parle de la presse féminine du XIXème siècle en interrogeant dès l'introduction sa nécessité de son existence, je cite " c'est tout de même étrange parce que je n'ai pas l'impression qu'être une femme soit un de mes choix, encore moins un de mes loisirs". La féminité comme un accessoire de faire-valoir dans un manuel de savoir-vivre. Mais ce n'est pas aussi "simple".

On a toustes des aprioris sur la presse féminine du XIXème et on peut avoir une idée limpide de décrédibiliser ce qui s'attache aux féminins par excès de misogynie intériorisé. Ce n'est pas le propos de cet ouvrage : ce livre est autant anticapitaliste et critique de la presse qu'il est féministe et engagé pour l'émancipation des femmes et de ce qui leur plait. Incompatible ? Pas si simple.

D'abord, il y a l'effacement des femmes - ou leur invisibilisation - des sphères de pouvoir par les hommes, et par résignation des femmes elles-mêmes. La censure nous a comme qui dirait à l'usure. On comprend donc pourquoi en réalité, la presse dite "féminine" existe : les représentations dans la presse sont l'apanage des hommes, de la politique, qui est strictement réprimée (de manière générale pour les femmes) et difficile d'accès de manière générale.

Ensuite, il y a l'orientation religieuse et morale des lignes éditoriales, les domaines où on estime que les femmes peuvent avoir de l'influence avec une vision caricaturale d'un dévouement à toute épreuve pour les autres.

Aussi, il y a la publicité qui vise à générer des profits grâce aux annonceurs tout en confirmant un idéal féminin inatteignable. 40 À 50% : la part de publicité abritée par les magasines féminins. Les journaux ont toujours été pensé en crise financière, avec la censure indirecte par le timbre qui amène vite la publication de catalogues qui commercialisent des produits : ameublement, produits de beauté, cosmétiques et médicaments.

A cela s'ajoute la représentation des corps féminins et même constat que Delvaux avec une mise en avant de figures bourgeoises, public ciblé. Des relents racistes envers la culture musulmane envers le voile, le foulard (que l'on retrouve aujourd'hui) s'y retrouvent et dans une période de code civil qui autorisent les violences conjugales, sexuelles et les féminicides, ça parait assez risible, une bonne façon de mettre les femmes occidentales aux pas du patriarcat.

Lucie Barette s'attaque à la femme totale sans concession : une mère, une épouse et une ménagère parfaite. La femme totale n'existe pas mais c'est un outil efficace pour faire perdre toute confiance en elles et les soumettre à un système de domination qui les méprise en leur faisant jouer des rôles dont elles n'ont aucun contrôle.

Mais tout n'est pas perdu, la presse féminine permet aussi de développer une puissance d'agir, d'être un instrument de lutte sur d'autres aspects que la politique : l'instruction. La presse est aussi la seule parole publique de l'époque, même si elle reste bourgeoise. Les rédactions deviennent des espaces d'entraide professionnelle et de valorisation.

J'aime bien la considération de Marie Agoult qui en 1847 écrit à propos de Eve : " Elle préfère la douleur à l'ignorance, la mort à l'esclavage. A tout péril, elle saisit d'une main hardie le fruit défendu ; elle enchaîne l'homme à sa rébellion."

Laissons tomber les corsets et mettons l'armure qui nous sied, en non-mixité, sans exclusion dans nos représentations féminines et non-binaires.