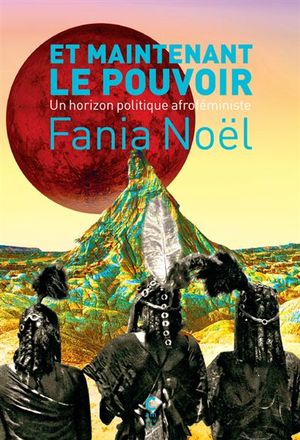

Titre un peu élémentaire pour introduire cet ouvrage majeur et nécessaire dans les eaux troubles réactionnaires françaises et occidentales. Ce livre vise à amener une réflexion sur l'afroféminisme, politique et radical, ouverts aux compromis nécessaires mais pas aux compromissions. Quelle possibilité de lutte pour les femmes noires qui subissent la misogynoir ? Comment désapprendre à ce qui nous oppresse collectivement ? D'abord en laissant s'exprimer les femmes noires, en écoutant et remettant en question les angles morts dans les luttes majoritairement non-blanches.

Fania Noël est une militante essayiste qui a fondé la revue AssiégéEs et qui a été membre pendant 5 ans du collectif afrofem' Mwasi. Elle vit aux États-Unis et fait une thèse actuellement. Elle est aussi membre de l'organisation Black Feminist Future.

Les femmes, en particulier noires, voient sans cesse leur parole, leurs concepts remis en question ou dévoyés, mal compris. Fania noël traite de l'afroféminisme comme d'un mouvement politique avec une généalogie idéologique, mouvement qui fait partie des féminismes Noirs. Parmi eux, les féministes en Afriques subsahariennes, dans les pays de la Caraïbe, le Black Feminism, le Womanism, l'Africana Womanism, le mouvement des Mulheres negras ou le Feminismo negro. Ces mouvements ont des sujets, des modes d'action et des objectifs politiques différents.

Les féministes universalistes ont deux tendances : utiliser les luttes féministes à des fins racistes ou développer des discours d'assimilation universaliste et républicain. (Comme Martine Storti ou Caroline Fourest, plus récemment Nathalie Heinich). Elle parle également de la réhabilitation des masculinités Noires comme production de l'impérialisme patriarcal blanc, centré autour des femmes noires vues comme castratrices.

Elle revient sur les différences de traitements médiatiques des affaires concernant des crimes (agressions sexuelles/viols) lorsque les personnes sont blanches ou noires, racisées. En réalité, même si les victimes des ces agissements sont souvent confrontés à la honte et la culpabilité, où la justice leur est refusée, les femmes noires y sont encore plus confrontées du fait de la misogynoir et de l'exotisation des sexualités.

L'autonomie des mouvements noirs par rapport aux mouvements décoloniaux est vécue comme une nécessité politique car à certains moments s'est fait ressentir un sentiment de "propriété" du mouvement décolonial sur les luttes noires État-Uniennes (BLM)

Aussi, le concept d'intersectionnalité connait des difficultés : les afroféministes l'ont investi comme lutte contre le racisme et le patriarcat, la misogynoir, c'est à dire, de l'articulation entre différentes oppressions qui a muté en "cumul". L’intersectionnalité est vécue comme un appel à l'inclusivité dans les organisations féministes à majorité blanche.

Fania Noël invite à une politique afroféministe révolutionnaire en contexte français qui refuse l'appartenance à la nation comme objectif de justice sociale, qui revendique une politique de l'expérimentation, une politique qui ne confonde pas expérience et expertise. Elle se conçoit aussi comme une contrepolitique de la désirabilité (l'imaginaire blanc raciste, misogyne, transphobe, grossophobe et validiste), une politique internationaliste et pour un changement radical et non réformiste.