le 10 juin 2012

Montesquieu est mort...

Cela fait très longtemps que je n'ai pas lu un livre aussi noir et désespéré. Mais quelle bouffée d'oxygène! Jaime Semprun nous livre ici une critique implacable et sans concessions d'une société...

J’ai pris l’habitude de signaler, dans les marges des livres que je lis, les passages qui m’en semblent remarquables – parce que beaux, justes, célèbres, révélateurs de l’esthétique de l’auteur, quelquefois stupides ou laids, etc. En dehors des livres que j’ai étudiés, mon exemplaire de L’abîme se repeuple est probablement le plus griffonné de ceux de ma bibliothèque. Ceci dès les phrases d’ouverture (chap. I, p. 9) : « Parler du monde actuel comme d’un cadavre en décomposition n’est pas simple facilité rhétorique. C’est une image, mais de celles qui servent à imaginer juste : l’ayant à l’esprit, on distingue mieux ce qu’on a sous les yeux, et toutes sortes de phénomènes, sinon passablement déroutants, deviennent intelligibles. » C’est que je ne vois pas grand-chose à redire à la thèse principale ici exposée par Jaime Semprun – en gros, notre monde est déjà mort.

Le propos est donc évidemment d’un pessimisme extrême. Il envisage et éclaire remarquablement l’ensemble des choses qui ne tournent pas rond dans notre monde, et qu’à la suite de l’auteur on se gardera pourtant de considérer comme ses dysfonctionnements : je reste persuadé que l’aliénation par la drogue, le travail ou les rave parties, le chômage de masse ou la destruction radicale et inéluctable de la nature sont les signes d’une société post-industrielle qui fonctionne très bien.

Comme dans ses Dialogues sur l’achèvement des temps modernes, qui débordent de la même intelligence, L’abîme se repeuple se distingue par sa propension à ne pas s’arrêter en chemin, à tirer les dernières conséquences de toute chose. C’est particulièrement vrai lorsque le livre s’attaque à la cible privilégiée de ce qu’on peut se risquer à appeler extrême gauche : la gauche. « Le gaucho-humanitarisme, comme toujours, pas plus qu’il n’attaque vraiment ce qu’il prétend attaquer, ne défend ce qu’il prétend défendre. Si l’on veut dire que les violences exercées par les jeunes déshérités ne doivent pas faire oublier les violences qu’ils ont subies, il ne fait pas dénoncer seulement la violence policière, la “répression”, mais tous les mauvais traitements que la domination technique inflige à la nature et à la nature des hommes » (p. 43). Cela fait, si je ne m’abuse, au moins quatre idées porteuses en deux phrases…

C’est ainsi, du reste, que le livre résout certains paradoxes. Par exemple le fait que certains leaders de Mai 1968 soient passés, pour reprendre le titre d’un autre livre, du col Mao au Rotary : « La contribution du gauchisme à l’aliénation la plus moderne a généralement été aperçue, à travers les anecdotes effectivement pittoresques de quelques carrières personnelles, mais comme l’effet d’un reniement plutôt que d’une fidélité, alors que ce reniement de certains aspects superficiels de l’idéologie gauchiste n’a été aussi aisé, et fructueux, qu’en raison de sa fidélité à un contenu plus profond. […] “Vivre sans temps mort et jouir sans entraves”, voilà qui sonne aujourd’hui comme le slogan d’un hédonisme cravaché par la panique, celui-là même qu’on voit s’étaler partout, quand la catastrophe n’est plus seulement pressentie » (VI, p. 67-8).

Les plus malins des observateurs de notre monde, par exemple Éric Chauvier dans les Nouvelles Métropoles du désir, s’étonnent ainsi que les centres commerciaux et autres hauts lieux de la société de consommation soient intensément fréquentés par ceux à qui cette société nuit le plus – et que Semprun qualifie de barbares dans le sens où « ils sont aussi loin de la nature que de la raison » (IV, p. 37). On leur dira que « si l’on quitte le ciel des bonnes intentions – le gauchisme vit de bonnes intentions, les siennes et celles qu’il prête à ses héros négatifs – pour redescendre sur terre, le problème n’est pas que ces barbares refusent, même très mal, le nouveau monde de la brutalité généralisée ; c’est au contraire qu’ils s’y adaptent très bien, plus vite que beaucoup d’autres qui sont encore encombrés de fictions conciliatrices » (IV, p. 45).

C’est que L’abîme se repeuple peut produire – et pour tout dire, a produit sur moi… – à propos du monde social l’effet que la littérature peut produire dans un domaine individuel et plus ouvertement psychologique : Voilà, se dit le lecteur, ce que je voulais dire sans y arriver, et que tel auteur exprime mieux que moi – mettons Proust ou Woolf ou Kafka ou Genet ou Rimbaud, etc. On pourra certes débusquer dans cette démarche quelque chose d’adolescent, d’immature. Mais quel adolescent a lu L’abîme se repeuple ?

Et il n’en reste pas moins que la dissection menée par L’abîme se repeuple s’appuie sur une utilisation du langage particulièrement rigoureuse : à ce titre, l’ouvrage me paraît relever de la littérature. Cette importance accordée au langage est explicite dans l’analyse du slogan soixante-huitard que j’ai cité plus haut, ou encore dans une phrase telle que « C’est pourquoi, quand le citoyen-écologiste prétend poser la question la plus dérangeante en demandant “Quel monde allons-nous laisser à nos enfants ?”, il évite de poser cette autre question, réellement inquiétante : “À quels enfants allons-nous laisser le monde ?” » (II, p. 20). À ce titre, Jaime Semprun répond à l’injonction d’Éric Chauvier (encore lui !) dans les Mots sans les choses (p. 21) : « Je dis simplement qu’il faut parler précisément et qu’il s’agit là d’un acte politique fondateur. »

Du reste, si l’on rattache L’abîme se repeuple à la littérature – en veillant à ne pas pour autant lui faire perdre de sa radicalité –, son manque présumé de propositions n’est plus un problème. D’ailleurs on peut considérer comme proposition l’évocation de quelque chose qui ne s’est pas encore produit : à l’instar de certaines excellentes – ou pas, d’ailleurs ! – fictions littéraires, l’ouvrage de Jaime Semprun anticipe quelquefois la réalité. « Et la Chine sera entièrement ravagée sans avoir jamais connu les “libertés politiques” » (p. 53). C’est écrit en 1997.

Créée

le 8 sept. 2017

Critique lue 507 fois

le 10 juin 2012

Cela fait très longtemps que je n'ai pas lu un livre aussi noir et désespéré. Mais quelle bouffée d'oxygène! Jaime Semprun nous livre ici une critique implacable et sans concessions d'une société...

10

le 13 janv. 2013

Le magnifique, le splendide, le rude et lucide Jaime Semprun, dans toute son aveuglante, sa douloureuse radicalité. Ses écrits jaillissent des tréfonds de son âme, crachant un gluant magma,...

le 8 sept. 2017

J’ai pris l’habitude de signaler, dans les marges des livres que je lis, les passages qui m’en semblent remarquables – parce que beaux, justes, célèbres, révélateurs de l’esthétique de l’auteur,...

le 6 août 2013

Je suis sociologiquement prédisposé à aimer Desproges : mes parents écoutent France Inter. Par ailleurs, j'aime lire, j'ai remarqué au bout d'une douzaine d'années que quelque chose ne tournait pas...

le 4 avr. 2018

Ce livre a ruiné l’image que je me faisais de son auteur. Sur la foi des gionophiles – voire gionolâtres – que j’avais précédemment rencontrées, je m’attendais à lire une sorte d’ode à la terre de...

le 12 nov. 2021

Pour ceux qui ne se seraient pas encore dit que les films et les albums de Riad Sattouf déclinent une seule et même œuvre sous différentes formes, ce premier volume du Jeune Acteur fait le lien de...

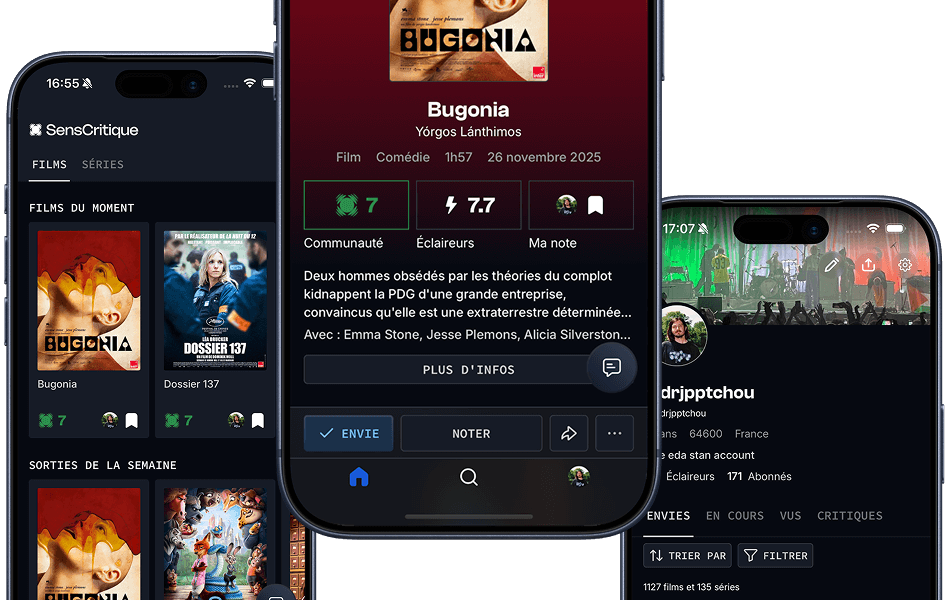

NOUVELLE APP MOBILE.

NOUVELLE EXPÉRIENCE.

Téléchargez l’app SensCritique, explorez, vibrez et partagez vos avis sur vos œuvres préférées.

À proposNotre application mobile Notre extensionAideNous contacterEmploiL'éditoCGUAmazonSOTA

© 2025 SensCritique