Ce qu'il y a d'extraordinaire avec l'Amérique est sans doute qu'elle présente, pour l'œil critique, un visage ambigu évident, que beaucoup pourraient qualifier d'hypocrite. Les Etats-Unis sont tout à la fois le symbole de la liberté absolue, et il est indéniable que la liberté y est une valeur défendue aussi bien en théorie qu'en pratique, et en même temps de l'ensemble de ses corollaires sombres : une grande violence sociale, la concurrence libre effrénée, la formation d'empires monopolistiques privés, le commerce des armes, le triomphe du consumérisme, la déliquescence de la santé publique, le complotisme ahurissant rendu possible par le premier amendement, la coexistence entre des mœurs puritaines intégristes et de la pornographie des plus extraordinaires, l'impérialisme militaire international, l'emprise des multinationales, l'urbanisation solitaire et anarchique, la floraison de mouvements religieux excentriques et le refus de l'Etat Providence à l'européenne. Bien sûr, il serait caricatural de réduire l'histoire américaine à ce libéralisme effréné : la période allant des années 30 aux années 70 pouvant être un contre-exemple relatif à ce libéralisme là. Néanmoins, au delà de la parenthèse Roosevelt et suivants, l'honnêteté force à tout de même constater que l'Amérique est assez résumable à cette étonnante mise en pratique de la liberté, sous toutes ses formes, et dont la limite est poussée plus loin que dans les vieux pays européens. En cela, il y a donc une certaine logique dans le monde américain, et tous les effets pervers y sont souvent le résultat d'une vision très "libertarienne" de la liberté. Toutefois, à la lecture de cette bouleversante autobiographie de celui qui reste pour moi le plus écrivain du roman noir américain, Edward Bunker, gamin malheureux incarcéré pendant dix-huit ans de sa vie avant de devenir un grand écrivain à succès, deux énigmes me taraudent l'esprit. Deux éléments, trop antithétiques à la liberté, conservent un certain mystère : le sort des Noirs américains, de l'esclavage à la ségrégation, mais surtout, la question de la prison. Il existe une contradiction absolue entre la liberté et la prison, et donc un mystère total résumé à la question suivante : pourquoi le pays de la liberté absolue, dans lequel cette dernière est idéologiquement défendue à un point tel que cela semble régulièrement dépasser l'entendement, la prison y soit si présente, si violente, si développée ? L'on pourrait croire avec naïveté que la défense des droits de l'individu ait pu permettre une quasi extinction de la prison à l'instar de ce qui se produit dans les pays scandinaves. Or, il n'en est rien. Quand Alexis de Tocqueville initie son voyage en Amérique en 1831, c'est pour y étudier à l'origine le modèle de la prison américaine, exemplaire à ce qu'il paraît, sujet qu'il ne détaillera malheureusement pas et qui est pourtant déjà une sorte de petit mystère en soi. Contrairement à ce que l'on croit, l'histoire pénale occidentale n'a jamais réellement confié à la "prison" une mission de "peine", et cette dernière s'est souvent résumée à rester une sorte de mesure exceptionnelle de détention provisoire. L'Inquisition fut la première à utiliser l'enfermement comme sanction, qui présentait l'avantage d'être moins violente qu'un certain nombre de peines afflictives physiques, mais il n'y fut jamais "perpétuel". Dès le XVIIème siècle, l'enfermement reste une peine exceptionnelle pour les personnes les plus aisées de la société et il est souvent aussi une mesure sanitaire à l'égard de couches marginales de la population, pas nécessairement délinquantes, comme les vagabonds, les prostitués et autres drôles de zigs. Il faut attendre le XIXème siècle pour que la prison devienne ce que nous connaissons et remplace la peine de mort, les travaux forcés, les violences physiques ou la peine monétaire. Le monde américain, matrice de la liberté au sens des Lumières, fut l'un des fers de lance du développement d'un système pénitentiaire qui présentait l'avantage de contenir les éléments "nuisibles" à la société tout en permettant de tenter d'agir, d'un point de vue hygiéniste, sur le délinquant. Elle paraissait aussi moins inhumaine que d'autres peines plus barbares. La prison est devenue le champ de la recherche juridique et scientifique : fallait-il qu'elle privilégie l'enfermement individuel ou plutôt collectif ? Comment fallait-il surveiller le détenu ? Quelles activités devaient lui être ouvertes ? La "prison" est donc devenue naturellement l'alpha et l'oméga de la politique pénale occidentale. Néanmoins, chaque pays a considérablement fait évoluer son système pénitentiaire : des pays, comme la Norvège ou la Suède, et même la Suisse, ont fondé un système pénitentiaire d'une grande humanité. A rebours de ces modèles, le système carcéral américain reste aujourd'hui le pire.

D'abord, il est, dans le monde libre, du point de vue du nombre de personnes incarcérées sur la population générale, celui qui enferme le plus d'individus. La comparaison avec les pays européens est renversante, voire terrifiante. Le système est aussi le seul qui conserve, dans certains Etats, la possibilité de la peine de mort, et dispose donc de couloirs de la mort, zones d'enfermement sans espoir de sortie. Le système américain a conservé en sus de cela des peines de perpétuité très réelles, à un degré important, parfois pour la récidives de délits "mineurs". Si on ajoute à ces constatations le fait que les règlements intérieurs des prisons américaines sont d'une violence à couper le souffle, la comparaison avec les pays européens ne tient même plus la route. Comment expliquer cette aberration qui veut que le pays le plus libéral d'Occident se soit doté d'un système pénitentiaire aussi illibéral ? En Europe, le taux d'incarcération reste faible. L'accent de la prison est placée sur la réhabilitation et sur la possibilité de réinsérer le délinquant dans la société. C'est même devenu dans la plupart des prisons européennes l'objectif premier de la prison. La peine de mort y a été quasiment partout abolie et les peines de prison à perpétuité réelles sont statistiquement rarissimes, voire impossibles, sauf extrême exception dans les pays les plus avancés. Quant aux conditions d'incarcération, elles sont variées mais toutes ont comme priorité le respect de la dignité humaine. Bref, il existe une indéniable spécificité américaine en Occident : seuls les Etats-Unis conservent un système pénitentiaire d'une telle "puissance". Bien sûr, il ne faudrait pas caricaturer à l'extrême : les Américains ont également des systèmes de conditionnelle, des cours de justice équilibrées et contradictoires, un système de droits civiques incontestable, des mouvements de pensée cherchant à humaniser et à réformer les prisons, et la différence entre Etats est parfois grande, mais personne n'y est fondamentalement heurté par la rigueur du système, comme s'il allait de soi. Le plus frappant est que le système américain n'est pas plus efficace que le système européen, c'est même plutôt l'inverse. Le taux d'homicide y est largement supérieur, le taux de récidive également et les pays disposant des meilleurs chiffres sont paradoxalement ceux qui enferment le moins de personnes et le moins longtemps. Sa conservation est donc d'autant plus énigmatique. Certains expliquent cette spécificité à deux causes principales, l'une étant théologique, et l'autre historique. La première cause serait liée à la matrice protestante de la nation américaine : qu'ils soient des calvinistes rigoristes pur jus, ou des baptistes éclairés modernes, les protestants américains croient en l'individualisme du rapport à Dieu. L'idée de prédestination, c'est-à-dire l'impossibilité pour le croyant de racheter son salut, la grâce étant un état de fait déjà acté à la naissance, a permis la libération des croyants des institutions autoritaires catholiques (l'Etat, l'Eglise, etc) et a aussi fondé une très spécifique éthique protestante mise au jour par Weber : il fallait travailler dur, ne rien demander à personne et certainement pas s'en remettre à l'Etat. C'est d'ailleurs sans doute une des raisons de l'opposition très forte des Américains à la sécurité sociale : la maladie est un problème individuel déterminé à l'avance et la collectivité n'en est pas responsable. Le corollaire judiciaire est le suivant : la réhabilitation n'appartient pas au monde des humains et l'individu récalcitrant doit être écarté de la société, car il a été prédestiné ainsi, et il s'agit là d'une question divine. Or, pour écarter un individu dont le rachat ne concerne pas la collectivité (ce n'est pas le cas en Europe restée fortement catholique, ou dans l'Europe luthérienne plus savante), il faut soit l'éliminer, soit l'enfermer pour toujours. Contrairement à ce qui se produit en Europe, peine de mort et incarcération fonctionnent donc de concert. Plus encore, le rapport du protestantisme à la liberté est donc beaucoup complexe qu'on ne le croit : s'il libère l'individu de l'institution, elle ne le libère certainement pas de sa condition d'être humain souillé par le péché originel. Le monde protestant est un monde de liberté économique et politique, mais pas de liberté individuelle absolue : il est davantage un monde de responsabilité de soi-même à soi-même, et non d'autrui à autrui, ce qui évite la domination, mais aussi l'action collective de sauvetage de l'autre. La deuxième explication historique est celle qui lie la construction étatique américaine à celle d'une longue conquête et donc d'un Etat défaillant primitif qui a cherché à s'affirmer, dans un espace gigantesque, face à des voyous de tout type. La rigueur très forte de la législation de la protection de la propriété privée, la délégation de la justice à des personnes peu lettrées, et aussi la difficulté de prévenir ont popularisé l'idée de l'exemple : un homme sur la potence était une marque efficace pour protéger des secteurs entiers de l'Amérique en devenir, fourmillant d'hommes et de femmes qui provenaient parfois de foyers nationaux très variés. La prison américaine devient donc le visage d'une Amérique qui a radicalement porté le principe de "responsabilité individuelle" au plus haut point possible mais aussi celui d'un pragmatisme économique et juridique très fort. Il n'existe pas de devoir collectif de rachat : l'Etat protège les individus et leurs terres, en ne s'occupant jamais de réhabiliter l'homme. Les Lumières ont donc enfanté d'un système cohérent et radical de libéralisme politique qui a, pour des raisons religieuses, économiques et historiques, balayé de manière précoce l'idée de la légitimité du rachat et a sacralisé la Loi comme règle de protection absolue de la société. L'individu pouvait être sacrifié pour protéger la société. Si, avec le temps, le système judiciaire américain s'est tout de même amendé, il l'a fait beaucoup moins qu'en Europe.

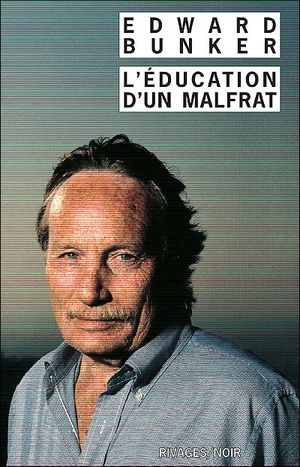

La construction philosophique occidentale, singulièrement en Amérique en raison de son protestantisme, mais plus généralement dans l'Europe en son entier, repose sur l'idée du libre-arbitre. Saint Augustin comme Kant l'ont très vite établi : il existerait un tribunal de la conscience souverain permettant de faire les bons choix au regard d'une moralité imposée par Dieu. Les pragmatiques anglo-saxons et les philosophes des Lumières ne reprendront pas toujours la nature divine du raisonnement mais ne remettront jamais en cause le principe de cette liberté interne. L'être humain serait donc en possibilité de procéder à des choix moraux et choisirait donc, par un calcul coût avantage, de transgresser une norme, en toute indépendance d'esprit. Le système juridique pénal repose absolument sur cette idée là : il n'y aurait aucun intérêt à punir un homme s'il n'avait pas choisi en toute liberté et en toute conscience de violer la Loi. C'est précisément pour cette raison que les enfants, les fous ou les personnes sous contrainte ne sont pas condamnées par la justice pénale en cas d'infraction. Elles n'ont pas délibérément choisi de faire le mal, donc elles ne seront ni jugées ni sanctionnées. Cette logique présuppose donc l'existence d'un contrat entre la société et l'Homme, et le contrat repose sur le libre consentement. La prison est en conséquence moralement justifiée : si l'être humain s'y trouve, c'est qu'il a choisi consciemment de s'y retrouver. Chez les braqueurs de banque, les escrocs ou les vendeurs de drogue, le raisonnement peut se tenir en ces termes : le délinquant a "pris son risque" et "paie sa dette". Le raisonnement est déjà beaucoup plus difficile à tenir pour d'autres types de criminalité pour lesquels le libre-arbitre est mise sous haute tension : il en va ainsi de celui qui ne parvient pas à contenir ses pulsions ou celui qui est pris d'un très haut accès de colère. Plus encore, le libre-arbitre est-il détachable de la condition sociale et de l'éducation ? Deux individus n'ont pas la possibilité de réfléchir de la même manière face aux espoirs et aux opportunités de la vie. Il fut même un temps pas si lointain où les criminologues présupposaient qu'il existait des délinquants par nature ! Ces observations sociologiques, psychologiques et juridiques écornent déjà le mythe du libre-arbitre sans pour autant fondamentalement le remettre en cause. Pour ces raisons, les systèmes judiciaires ont décidé d'individualiser les peines, de permettre de rééduquer les individus, de les placer dans des conditions sociales plus favorables, de soigner leurs pulsions, y compris sexuelles, de leur accorder des conditionnelles ou d'humaniser les peines choisies en fonction de chacun. Le système américain a cependant accusé un grave retard. A ce titre, la lecture de l'autobiographie d'Edward Bunker est désespérante : le jeune garçon, confié à l'assistance publique de la Californie, traîné de foyers en établissements pour mineurs, tabassé à l'âge de quatorze ans par des gardiens de prison juvénile ou quasiment torturé dans un asile psychiatrique, prisonnier d'une famille défaillante et de ses relations adolescentes, et donc qui n'a par définition jamais été dans la situation de choisir librement quoique ce soit, se trouve donc prisonnier d'un schéma de vie qui lui rende la transformation radicale de sa vie impossible. Son existence est entrecoupée de brefs moments de liberté dans lesquels le seul choix possible est la récidive. La spécificité de la justice californienne et de ses règles en matière de libération conditionnelle rendent encore plus impossibles la réhabilitation. A côté de lui, toutes ces vies de taulards semblent déjà truquées à l'avance, parfois déjà détruites par une perpétuité à venir, avec une organisation pénitentiaire faite pour pousser à l'accident, à l'acte de rébellion et donc à la détention éternelle. La prison avale ainsi ses enfants pour toujours. Sans doute que si Edward Bunker avait bénéficié d'un système pénitentiaire de réhabilitation, sa vie aurait été totalement différente. En cela, L'Education d'un malfrat est un grand roman de dénonciation du système judiciaire américain.

Néanmoins, le roman ne s'arrête pas là. Il n'est pas seulement un roman américain et une destinée américaine. L'autobiographie d'Edward Bunker est beaucoup plus universelle que ça. Son écriture est profondément bouleversante et touche facilement l'ensemble de ses lecteurs, d'où qu'ils viennent et quoiqu'ils pensent. Son genre, dont il est le roi, le roman noir, qui trouve ses origines et sa force dans l'Amérique californienne, ne touche d'ailleurs pas qu'un public américain, alors même qu'il n'aurait pu fleurir que là bas. Si le roman policier français ne touche que les Français, et que j'ai toujours trouvé que le roman policier suédois n'était souvent que très pauvre et peu inspirant, le roman noir américain transcende tout, sans doute parce qu'il se caractérise par un brouillard moral permanent dans lequel il est difficile de percevoir avec clarté le bien et le mal. Edward Bunker, quand il décrit le monde judiciaire et pénitentiaire, démontre avec une grande acuité que l'ensemble des personnages se ressemblent, qu'ils soient détenus ou gardiens, jugés ou juges, bandits ou policiers, déterminés et coincés dans un système dévorant qui les emprisonne tous de la même façon. Sa description terrifiante des guerres raciales en prison dans les années 60 marque cette persistance de l'auteur à ne jamais prendre parti pour un camp ou pour un autre, sans pour autant tomber dans une sorte de sensiblerie facile qui n'aurait pas la dureté de la vie du prisonnier. Il est facile de voir à quel point le caractère exceptionnel et brutal de l'écriture de Bunker se nourrit de cette vie de détention, de délinquance et de conscience profonde de la désespérance de son existence, parfois séparée par des parenthèses de douceur dans le réconfort de la littérature ou dans la découverte juvénile du monde hollywoodien, dont l'obscénité n'à rien à envier aux pénitenciers de San Quentin ou de Folstom. C'est dans ce paysage clair-obscur et terriblement contrasté que se confondent l'existence et l'œuvre d'Edward Bunker. Surtout, là où le roman touche sa cible, c'est qu'il permet en filigrane de remettre en cause totalement l'existence du libre-arbitre. Bunker le dit dans les dernières pages de son livre : il n'aurait pas pu être autrement, même s'il l'avait voulu, et il n'est sorti de la délinquance que comme il y est rentré : par un concours de circonstances, c'est-à-dire son succès en librairie. Si le libre-arbitre n'existe pas, alors la prison n'a plus aucun sens, comme la justice pénale. A quoi bon condamner un homme qui n'a pas choisi ce qu'il est ? Il se trouve que je crois, comme Spinoza, que l'homme n'est qu'une pierre portée par le vent qui n'a pas conscience d'être portée. Les hommes ne connaissent pas les causes qui les déterminent, et pensent, par la ruse de leur conscience, faire des choix qu'ils n'effectuent pas vraiment. Dans ce monde sans liberté, la prison n'est plus qu'un écueil d'âmes déchirées et de navires échoués sur une plage désolée. Chez Spinoza, la liberté est possible si elle permet à l'homme de se développer dans ses propres tendances. En y réfléchissant, j'ai alors réalisé qu'Edward Bunker n'avait pu développer ses talents d'écriture que parce qu'ils avaient vécu cette vie non choisie de délinquance et d'enfermement. Paradoxalement, le développement de ses tendances, appelé liberté chez Spinoza, le conduisit en prison. Un éclair alors s'ouvre à moi face à ces lignes : la prison, chez Bunker, c'est la liberté. En cela, mon postulat de départ, qui consistait à opposer de manière radicale les deux concepts, n'est plus si valable. Quel drôle de conclusion s'ouvre après la lecture d'Edward Bunker : la sensation qu'il existe des êtres dont la plus suprême des libertés est de vivre privée de celle-ci, précisément parce qu'ils sont trop libres pour l'espace non cloisonné de l'existence. La prison, espace de privation de liberté, devient alors, dans le monde de Bunker, le reflet de sa véritable liberté, qui n'a alors rien à voir avec le libre-arbitre. Quelque part, le système de la prison américaine n'est jamais que le reflet inversé de la conception américaine paradoxale de la liberté. La boucle semble vertigineusement bouclée.