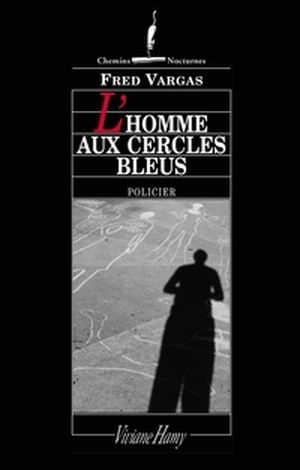

C'est en 1991 que les lecteurs de romans policiers ont vu débarquer un nouveau commissaire pour le moins particulier. « Jean le Baptiseur de la Montagne d'Adam », comme l'appellera un personnage secondaire de L'Homme aux cercles bleus, le premier roman dans lequel apparaît l'enquêteur.

Jean-Baptiste Adamsberg est commissaire d'une brigade de police parisienne. Si ses résultats sont dignes de louanges, ses méthodes, quant à elles, ne cessent de provoquer le scepticisme. Surtout parce qu'a priori, il n'en a aucune, de méthode. Au grand désespoir de ses collègues, en particulier du méticuleux Adrien Danglard.

Fred Vargas emploie de nombreuses métaphores pour décrire ce qui se passe dans la tête d'Adamsberg : paysage brumeux, marais où les idées sont comparées à des têtards qui remontent lentement à la surface, ciel ennuagé... Tout ce qui est informe, tout ce qui manque de contours précis, au point d'être indescriptible, c'est Adamsberg.

En réalité, le commissaire accroche une idée qui passe au hasard dans sa tête, sans être capable d'expliquer pourquoi elle s'impose à lui, ni même en donner une explication logique. Et le voilà, au grand désespoir de ses collègues, parti à la recherche d'un tueur mort depuis des années ou sur les traces d'un homme qui tuerait en employant des araignées. Quelle que soit l'idée, Adamsberg décide de la suivre.

Ce qui ne va pas sans poser des problèmes, avec ses supérieurs (Sous les vents de Neptune) ou, plus souvent, avec sa propre brigade. Les policiers placés sous ses ordres sont divisés parfois brutalement par ses méthodes. Le résultat s'apparente même à une rébellion contre l'autorité du commissaire.

L'absence d'ordre et d'organisation n'est pas qu'une caractéristique psychologique du personnage : elle se retrouve aussi dans ses descriptions physiques. Adamsberg est considéré comme indescriptible, comme si les traits de son visage n'étaient pas fixés. Son regard est toujours lointain, incertain, dans le vide de ses pensées. Il s'habille de façon très aléatoire également, et, à son poignet se trouvent deux montres, toutes cassées.

« D’aucuns disaient que l’on ne pouvait pas toujours savoir si le

commissaire était en veille ou en sommeil, parfois même en marchant,

et qu’il errait aux limites de ces deux mondes » Quand sort la

recluse, 2017

Sa vie privée est au même niveau. Après les premiers épisodes, où il poursuivait une liaison intermittente et informe elle aussi avec Camille, voilà que notre commissaire se retrouve finalement avec un improbable fils de 28 ans nommé Zerck...

Comme il se doit, Adamsberg n'est pas seul. Dès le premier roman, il apparaît secondé d'Adrien Danglard, son subordonné direct et son opposé absolu. Danglard est obsédé par l'ordre. Il est aussi d'une culture encyclopédique. Le personnage navigue souvent entre fidélité envers son supérieur et incompréhension, voire colère. C'est souvent lui qui mène les rébellions anti-Adamsberg à la brigade. Cependant, lors d'une enquête, il est d'une aide précieuse par l'étendue de son savoir ; ainsi, il connaît par cœur la totalité des commissaires, commandants et dirigeant de police et de gendarmerie de France, ce qui est toujours utile lors des multiples déplacements des enquêteurs. Sa rigueur et sa culture compensent les incertitudes et les approximations, voire les lacunes d'Adamsberg.

A partir de Sous les vents de Neptune, la brigade s'étoffe fortement. Nous faisons ainsi la connaissance de Violette Retancourt, véritable force de la nature entièrement dévouée au commissaire. 1 mètre 85 pour 110 kilos : elle est comparée à « un chêne celtique ». Le lieutenant Hélène Froissy est spécialisée dans les recherches informatiques ; habitée par une peur panique du manque, elle dissimule de la nourriture dans tous les placards de la brigade. L'autre informaticien de la brigade, Mercadet, est un hypersomniaque qui dort toutes les trois heures ; du coup, toute la brigade cache sa situation à la hiérarchie et lui a installé une pièce de repos...

Il y a aussi Voisenet, ichtyologue frustré parce que son père n'a jamais voulu croire à cette discipline, et qui a développé une connaissance encyclopédique dans le domaine des poissons d'eau douce ; Louis Veyrenc, ami d'enfance d'Adamsberg ; Estalère, à l'intelligence limitée, mais d'une ingénuité toute innocence qui le pousse à poser des questions que tous les autres collègues voudraient poser sans l'oser, de peur de passer pour des imbéciles.

Et il y a la mascotte de la brigade, personnage tout aussi décalé que tous les autres, le chat surnommé La Boule, qui passe son temps à dormir sur la photocopieuse (empêchant du coup l'utilisation de celle-ci) et que Retancourt est obligée de porter jusqu'à sa gamelle plusieurs fois par jour, l'animal refusant de se déplacer par lui-même.

Historienne médiéviste de formation, Fred Vargas se plaît à faire ressurgir dans le monde moderne (généralement en France, mais il arrive à Adamsberg de voyager au Canada ou en Islande, entre autres) des thèmes associés au Moyen Âge : la peste, le loup-garou, la fontaine de jouvence ou les vampires. L'époque de la Révolution est aussi représentée dans un des romans, à travers la figure de Robespierre.

L'écriture de Fred Vargas sait mêler habilement le suspense lié à l'enquête, le mystère et une belle dose d'humour. Les personnages sont attachants. Comme chez Simenon, dont on peut sentir l'influence au fil des romans, Vargas s'attache à des personnages rejetés, des marginaux, des représentants du « petit peuple », qu'elle sait caractériser avec douceur et empathie. Et d’ailleurs, Adamsberg avance dans ses enquêtes en employant la même méthode que Maigret : discuter avec les personnes, les témoins, les victimes, leurs proches, etc. C’est par le dialogue, souvent innocent, que la psychologie des personnages se met en place, et c’est par cette psychologie que le commissaire met en ordre les éléments disparates qui composent son idée de l’affaire. Une enquête d’Adasmberg consiste souvent en des idées farfelues de prime abord, qui vont s’agencer selon une logique qui se dévoile en fin de volume.

Tout cela donne à ses romans, en particulier au cycle consacré au commissaire Jean-Baptiste Adamsberg, un aspect décalé, souvent drôle, parfois au bord du fantastique (mais qui trouve toujours une explication rationnelle), profondément humaine (puisque c’est dans les caractéristiques humaines que se dissimulent les clefs des énigmes).

Article originellement paru dans LeMagDuCiné