« Elle se revendiquait d’une « littérature au magnétophone » qui se livrerait à un strict enregistrement du réel, à l’instar du cinéma vérité de Jean Rouch, d’une écriture neutre, débarrassée de toute forme de psychologie. »

C’est un peu le cas de la prose que déploie Boltanski, calme et précise. L’intrigue de son roman est assez maigre, mais toutefois suffisamment habitée pour que l’on daigne tourner la page suivante. Le fil d’une lecture ne tient pas à grand-chose.

Il y est question d’un père médecin tournant mal, d’une famille autarcique, de ses névroses affectueusement décrites :

« Nous avions peur. De tout, de rien, des autres, de nous-mêmes. De la nourriture avariée. Des œufs pourris. Des foules et de leurs préjugés, de leurs haines, de leurs convoitises. De la maladie comme des moyens mobilisés pour la contrer. Du comprimé absorbé après une lecture attentive du dictionnaire Vidal. De l’asphyxie au gaz de ville. D’une noyade en mer. D’une avalanche en montagne. Des voitures. Des accidents. Des porteurs d’uniforme. De toute personne investie d’une autorité quelconque, donc d’un pouvoir de nuire. Des formulaires officiels. Des recours administratifs. »

Vivre dans la peur de l’holocauste nucléaire, des boucheries, du sang, ne plus prendre les transports trop communs, encerclés par la contamination des phobies transmises avec amour, dans le cortex d’un fils qui craindra les insectes, le sable, les champignons, les vieilles dames, pourvu d’une mère contrôlant chaque instant, demandant des comptes sur l’emploi du temps de sa descendance. Puis l’on découvre la volonté de se différencier par la nourriture, les séries d’altérations relationnelles, l’énergie rageuse de l’une, le sens de l’adaptation de l’autre, rendant compte d’un vécu, qui, à défaut d’être transcendant, à le mérite d’avoir été vécu et rendu tel quel.

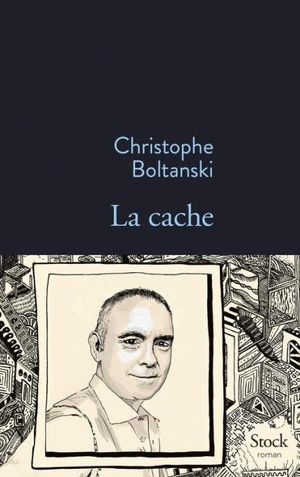

Extrait de: Boltanski, Christophe. La cache. Stock.