Commençons par l'évidence : La Route est un des meilleurs romans contemporains qu'il m'ait été donné de lire. Je reviendrai plus loin sur la qualité de son écriture et son invitation subtile à diverses réflexions très profondes.

Mais avant tout, ce roman est une horreur ! La Route nous prend aux tripes. 250 pages d'un calvaire, d'un chemin de croix terrible, un tunnel dont on ne voit jamais le bout. Un roman éprouvant qui sait nous faire ressentir de terribles émotions. Une façon incroyable de nous retourner le cœur et nouer les entrailles.

Alors, pour les deux ou trois qui passeraient par là et n'en auraient jamais entendu parler : La Route est un roman post-apocalyptique. L'action se déroule après une catastrophe dont on ne saura jamais rien (parce que l'enjeu n'est pas là) : naturelle ou humaine (ou même divine, pourquoi pas ?), sûrement mondiale, accidentelle ou provoquée ? Le flou entretenu ici par l'auteur ne nous facilite pas les choses mais est un choix délibéré : il ne faut pas détourner l'attention de ce qui est le plus important, il ne faut pas entretenir de fausses espérances chez d'éventuels lecteurs : nous ne sommes pas dans un roman fantastique, nous sommes dans un fantastique roman.

Le monde est uniformément froid et gris. Une cendre grisâtre tombe sans cesse d'un ciel grisâtre et s'insinue partout. La nature meurt : il n'y a plus d'animaux et les arbres dépérissent progressivement mais inéluctablement. L'humanité a disparu en grande partie. Et dans ce décor très avenant, un père et son fils quittent le Nord, où il fait décidément trop froid désormais, et se dirigent vers le Sud. Poussant un caddie rempli de leurs seuls trésors (de quoi manger chichement, de quoi se couvrir), il avancent, épiant les possibles dangers, ne pouvant pas faire de feux les soirs de peur d'attirer les prédateurs humains.

Le danger. Dès le début, l'impression de danger permanent est oppressant. Danger d'une nature plus hostile que jamais (combien sont morts de froids ou, comme cet homme agonisant rencontré sur la route, foudroyé ?). Et surtout danger humain. Car dans cet univers, la première chose à avoir disparu, c'est la notion de solidarité (où l'illusion de l'existence d'une quelconque solidarité). Jamais l'expression Homo Homini Lupus n'a été aussi vraie.

Nos personnages sont donc seuls. Privés de toits. Privés de chaleur. privés de famille après le suicide de la mère. Privés même de nom : pendant tout le roman, on les appellera L'Homme et L'Enfant, Le Père et le Fils, mais jamais par le moindre nom et prénom. or, ne pas avoir de nom, c'est ne pas avoir d'identité. C'est presque ne pas avoir de vie. D'où cette impression que nos deux personnages sont des fantômes errants dans un quelconque enfer.

Pas d'avenir, plus de passé, et un présent horrible. Forcément, la question se pose, encore plus présente depuis le flashback racontant, de façon elliptique, la mort de la mère : pourquoi vivre ? Pour quoi vivre ? Pour le père, la réponse est évidente : il veut vivre tant que son fils vit. Mais faut-il vraiment persister à faire exister un enfant dan un tel monde où l'espoir a disparu, où le mot "lendemain" n'a plus aucun sens ? Car les journées sont toutes identiques. D'où une impression horrible que le voyage n'avance pas. Donc que tout cela est parfaitement inutile.

Alors, pourquoi continuer ? C'est la question qui traverse le roman, et qui nous arrive en pleine face. La vertu allégorique du roman est une évidence, donc tout ce qui arrive aux personnages est une image, une figure de notre vie quotidienne. C'est pour cela que le roman fait si mal. Parce qu'il place le lecteur dans une position pour le moins difficile : celle où il doit réfléchir sur lui-même, se poser des questions qui font mal.

La Route est le roman de l'effondrement. Effondrement de tout ce qui constitue notre vie, de tout ce qui est une évidence pour nous. A commencer par la civilisation. Les États n'existent plus. Les villes sont désertées. Les maisons sont abandonnées. Les hommes sont devenus leurs propres ennemis mortels. La solitude la plus extrême est la seule chance de survie.

"dans les premières années les routes étaient peuplées de fugitifs disparaissant sous leurs habits. portant des masques et des lunettes de plongée, en guenilles, assis au bord de la route comme des aéronautes en détresse. Leurs brouettes encombrées de tout un bric-à-brac. Remorquant des charrettes ou des caddies. Leurs yeux luisant dans leurs crânes. Coquilles sans foi de créatures marchant en titubant sur les levées le long des marais tels des vagabonds sur une terre en délire. La fragilité de tout enfin révélée."

L'évidence du mensonge jusque là entretenu avec force : notre société n'est pas immuable. Et avec elle a disparu tout ce qui constituait le confort humain. Finies les lois qui, bon an mal an, protégeaient quand même les faibles. Finies toutes les règles sociales, disparues avec les sociétés elles-mêmes. Et là aussi, une évidence qui nous vient en pleine face, dérangeante, perturbante : si cela nous arrivait, serions-nous assez forts ? Et sommes-nous absolument sûrs que cela ne peut pas arriver ? Notre société si arrogante, notre civilisation occidentale si sûre d'elle, n'est-elle pas fragile au point de s'écrouler d'un instant à l'autre ? Et alors, que ferions-nous ?

L'écriture de MacCarthy a une façon formidable de nous impliquer dans l'histoire. Impossible de rester impassible, de ne rien ressentir face à ce qui arrive. Impossible de ne pas compatir avec le sort de cet homme, de ne pas s'impliquer à ses côtés. C'est en cela qu'il est aussi émouvant.

L'écriture du roman a été qualifiée d'"épurée", de "sobre", de "dépouillée". Personnellement je ne suis pas d'accord. L'auteur emploie généralement des phrases courtes, parfois nominales, mais ça ne veut pas dire qu'il utilise un style épuré. De nombreuses métaphores, un vocabulaire parfois complexe et des phrases très travaillées, donnant une grande importance au rythme (avec les multiples répétitions de "et... et... et..."). Tout cela dans le but d'accentuer encore le sentiment terrible d'une suite d'efforts infinis mais inutiles, enfonçant encore plus les personnages, les transformant en Sisyphe dérisoires face à l'immensité vide et calcinée d'un monde en ruines. Et tout ce roman se transforme en une improbable épopée, l'aventure post-mortelle de personnages en sursis (terrifiante, cette impression qu'ils vont forcément mourir, que tous leurs efforts ne font que repousser d'un minuscule pas une fin inéluctable).

Le flou dans lequel se situe le roman laisse libre cours aux interprétations diverses et variées. On peut le lire au premier degré, bien évidemment, et se contenter de cela (c'est déjà énorme). Mais, personnellement, j'y ai vu une allégorie de l'ultra-libéralisme, qui détruit le pouvoir des États et crée un monde social dévasté où règne la loi du plus fort et où la majeure partie de la population mondiale ne peut espérer que survivre avec les plus grandes difficultés.

Épopée, mais aussi roman de Science-Fiction, drame, quête métaphysique, poème sombre et roman baroque (en cela, il est assez proche du Cœur des Ténèbres de Conrad). Roman éprouvant, inoubliable, véritable tour de force littéraire, chef d’œuvre profondément marquant d'une empreinte indélébile. La somme des douleurs du monde. "Rares étaient les nuits où allongé dans le noir il n'avait pas envié les morts."

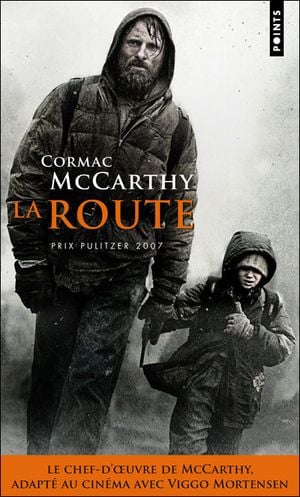

[note pour moi-même : après avoir lu... pardon : après m'être pris ce livre dans la figure, je ne suis vraiment pas motivé pour en voir l'adaptation, tant il me paraît évident qu'elle ne pourra jamais en atteindre la puissance, la douleur et la beauté]