Critique initialement publiée sur mon blog : http://nebalestuncon.over-blog.com/2016/11/le-livre-des-merveilles-de-lord-dunsany.html

De temps en temps, un petit recueil de contes de Lord Dunsany, ça ne se refuse pas, hein ? Le Livre des Merveilles (qui a un « jumeau » plus tardif, Le Dernier Livre des Merveilles) est le cinquième recueil de nouvelles d’Edward John Moreton Drax Plunkett, 18e baron Dunsany, l’auteur irlandais cher à mon cœur et à celui de Lovecraft – lequel est sans doute aujourd’hui, par une ironie de l’histoire des littératures de l’imaginaire, le principal passeur incitant à la redécouverte d’une œuvre hélas largement oubliée.

Par un curieux hasard ou presque, j’ai lu jusqu’à présent ces recueils dans l’ordre – en commençant par l’extraordinaire Les Dieux de Pegāna, puis en enchaînant sur son « complément » Le Temps et les Dieux, après quoi il y eut L’Épée de Welleran, enfin les Contes d’un rêveur. Autant de très brefs recueils, tournant généralement autour de la centaine de pages, mais comprenant néanmoins nombre de textes très courts, parfois même de simples vignettes. Autant d’occasions, aussi, d’embarquer pour de délicieux et subtils périples oniriques, sous la houlette d’un guide particulièrement avisé, dont la finesse essentielle est à la fois la condition et le remède à ce que son art de conteur pourrait avoir de « naïf » en apparence ; à vrai dire, le bonhomme n’était certes pas sans humour, et sa féerie, aussi enchanteresse soit-elle, n’était pas sans ironie – douce-amère.

Mais, en dépit des apparences, Dunsany n’était pourtant pas tant que cela un écrivain « à formule » ; les similitudes de format (ici nous parlons de nouvelles tenant à peu près toujours en cinq ou six pages) ne doivent pas tromper, et plusieurs ensembles peuvent être distingués dans l’abondante production de nouvelles de l’auteur ; à tout prendre, Les Dieux de Pegāna n’a pas forcément grand-chose en commun avec le présent Livre des Merveilles – issu de « pré-nouvelles » publiées pour la plupart dans la revue Sketch en 1910-1911 (le recueil est daté de 1912) –, et dont on dit parfois, d’ailleurs, qu’il inaugurait plus ou moins une nouvelle phase dans la carrière de l’auteur. Chaque recueil, en tout cas, a une cohérence qui lui est propre, au-delà des apparences là encore – et si l’on croise ici de nouveau de ces dieux un brin pathétiques coutumiers de la première manière de l’auteur, par exemple dans « Chu-Bu et Sheemish », de ces villes fantasques et légendaires qui sont peut-être ses plus symptomatiques créations, qui peuvent ici avoir nom Jamais ou Bombasharna, de ces récits épiques sous un voile de farces ou de ces farces sous un voile épique, le fait demeure : Le Livre des Merveilles a sa singularité.

Qui va au-delà, si ça se trouve, de ce cadre de « Bord du Monde », figurant dans le sous-titre, et qui a son importance dans un certain nombre de ces contes – lesquels entretiennent le cas échéant d’autres liens, tel personnage croisé ici pouvant réapparaître là… quitte à ce que ce ne soit qu’au travers de sa silhouette fugacement entraperçue tandis qu’elle plonge sempiternellement dans le vide cosmique, pour avoir fait un pas de trop. Ceci étant, le monde onirique du présent ouvrage n’a probablement pas la relative cohérence de Pegāna – et Dunsany s’y amuse tout particulièrement à brouiller les pistes, nous ramenant en Angleterre et dans la banlieue de Londres quand nous croyions vagabonder dans un monde secondaire, à moins bien sûr que ce ne soit l’inverse, et à la condition bien sûr que se poser la question fasse sens.

On y croise en tout cas bien des personnages fantasques – et parmi eux, j’ai l’impression, un certain nombre de voleurs, même si leur profession peut être dissimulée sous le titre trompeur de « joailler », ainsi pour Thangobrind, ou sous la simple dénomination d’ « art », ainsi celui de Maître Nuth. On y croise aussi des pirates désireux de prendre leur retraite sur une île flottante, des princesses à séduire (mais qui ne pleureront pas) ou à sauver d'un monstre (mais qui y trouveront un prétexte à devenir ennuyeuses), des dieux et plus encore leurs exigeants fidèles, des rêveurs enfin, qu’un dragon vient opportunément chercher ou qui, tel le Kuranes de Lovecraft, plus tard, ont choisi de privilégier l’onirisme à la grisaille d’un quotidien travailleur – qui leur en tiendrait rigueur ? Enfin, à part un sarkozyste ? Ou un macronien ?

…

Aheum.

Deux autres traits de ce recueil me paraissent devoir être mis en avant. Le premier est l’humour – qui n’était donc pas absent des précédents recueils, mais j’ai quand même l’impression qu’il occupe ici une place plus importante. L’auteur, en effet, en jouant des bizarreries de son onirisme, mais aussi du décalage consistant à faire s’entrechoquer ledit imaginaire avec la réalité prosaïque de l’empire britannique du début du XXe siècle, obtient un effet que nous pourrions dire so British, voire montypythonesque à l’occasion – le genre de choses qu’un Pratchett, bien plus tard, pourra reprendre à son compte. L’absurde est bien de la partie, éventuellement secondé d’une ironie aussi cruelle que réjouissante.

Point positif, sans doute. J’ai toutefois l’impression qu’il a un effet secondaire moins appréciable, ou plus exactement qu’il y participe : la précipitation, souvent, des « chutes », à supposer que ce terme convienne, ce qui n’est pas garanti. Peut-être est-ce aussi que Dunsany, dans le présent ouvrage, délaisse un peu la tentation de la fable ? Cette fois, ses contes, le plus souvent, ne s’embarrassent pas de produire un ultime effet autre que celui, disons, d’une frustration amusée ; aussi les contes n’en sont-ils plus tout à fait, qui relèvent parfois de la vision ou de la tranche de vie, et peuvent même, le cas échéant, sonner comme des blagues… plus ou moins drôles.

Mais le miracle opère le plus souvent – notamment du fait de cette langue unique, dont je ne suis pas bien sûr qu’elle soit toujours très « traduisible » (un jour, il me faudra lire Dunsany en anglais), mais qui, même dans ce doute, emporte le lecteur dans un imaginaire baroque mais également subtil. Les vignettes sont belles, les voleurs et les princesses brillent de la gloire des récits fondateurs, les villes sont inconcevablement fabuleuses, les destinées tragiquement drôles…

Aussi, si Le Livre des Merveilles ne m’a pas forcément autant convaincu que certains des précédents recueils de Dunsany (Les Dieux de Pegāna tout au sommet de la pyramide), il n’en est pas moins d’une lecture des plus agréable, et contient quelques très beaux moments. Thangobrind entendant pour la première fois la sinistre toux, Pombo qui prie bien trop et mal et n’importe qui, ce roi se faisant passer pour un barde et qui part en quête afin de faire pleurer sa princesse, ces idoles jalouses et qui s’échinent à provoquer un tremblement de terre – un tout petit, allez ! – ou, plus classiquement, cette fenêtre donnant sur ailleurs (et qui m’a pas mal fait penser à « Polaris » de Lovecraft, récit « des Contrées du Rêve », mais censément antérieur à la découverte de Dunsany par le gentleman de Providence ?)… Autant de beaux souvenirs de beaux rêves.

Une petite remarque, ici, que la référence à Lovecraft implique plus ou moins : cela avait déjà été épisodiquement le cas dans les précédents recueils, mais Dunsany tend ici à plusieurs reprises vers la peur… Non sans effet, parfois (Thangobrind, ou la Maison des Gnoles, ce genre de choses), même si le merveilleux et l’humour ont globalement bien plus d’importance, au point souvent d’atténuer considérablement un hypothétique effet horrifique. Ce n'est pas l'essentiel, disons.

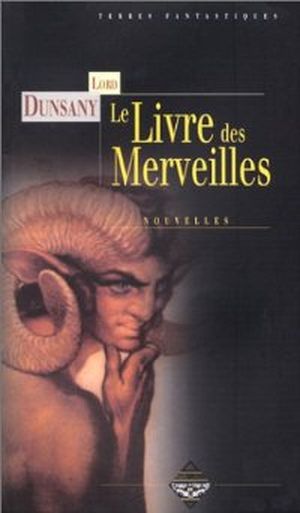

Ce bel objet – qui bénéficie comme les autres des étonnantes illustrations de S.H. Sime, l'illustrateur attitré, dont les images, cette fois, ont semble-t-il été parfois la source des récits de Dunsany, la collaboration des deux artistes s’inversant le temps de quelques contes – est donc une fois de plus pleinement satisfaisant : Dunsany mériterait vraiment d’être davantage lu aujourd’hui…

La prochaine étape sera probablement Le Dernier Livre des Merveilles. Un de ces jours – quand la nécessité de l’évasion se fera impérieuse…