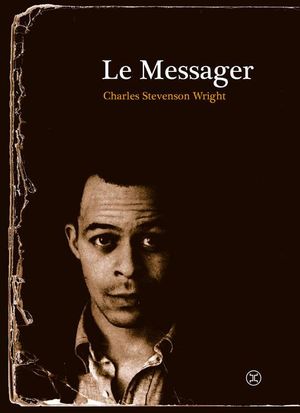

Charles Stevenson Wright (1932-2008) est l’auteur d’une trilogie dédiée à New York dont « Le messager », publié en 1963, constitue le premier volume. Un recueil de textes courts, à l’évidence très autobiographiques, où l’on navigue avec le narrateur dans les rues de Big Apple. Un narrateur dont le boulot de coursier lui rapporte moins de dix dollars par jour et qui habite, seul, dans un immeuble décati du nord de Manhattan. Un narrateur vivant parmi les arnaqueurs, les prostitués, les drogués et les travelos. Un narrateur métis au corps splendide et au cul superbe qui n’hésite pas à tapiner dans les bars pour améliorer l’ordinaire, se vendant au plus offrant, homme ou femme, blanc ou noir.

Ça parait glauque dit comme ça mais ça ne l’est pas du tout. Il y a au contraire beaucoup de lumière, une analyse lucide des rapports humains et une savoureuse galerie de personnages à la marge. Attention, ce n’est pas drôle pour autant, loin de là. Mais si je devais comparer « Le messager » avec d’autres romans ayant décrit l’underground New Yorkais, je dirais qu’il se dégage de celui-ci davantage de mesure que chez Selby par exemple (exemple extrême, je vous le concède, tant la vision de Selby est apocalyptique). Ce que je veux dire, c’est que l’écriture est ici plus léchée, tout en retenue. J’ai lu des dizaines de bouquins de ce genre à l'époque où je m'injectait chaque jour de la littérature américaine en intraveineuse et j’ai retrouvé chez Wright la gouaille d’un Icerberg Slim, l’argot et la vulgarité en moins. J’ai retrouvé aussi la fougue et l’insouciance du cultissime « Basket Ball Diaries » de Jim Carroll. Je pourrais aussi citer Bruce Benderson, Jerome Charyn, Chester Himes ou Richard Price. Bref, je suis en terrain connu et j’adore ça.

C’est un petit régal si on aime le genre. Des découvertes comme celle-là, je veux bien en faire tous les jours.