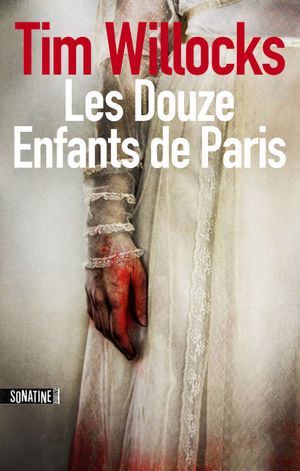

Suite de "La Religion", Les douze enfants plonge ici Mathias Tannhauser, le héros le plus badass du moyen-âge depuis Godefroy le Hardi, en pleine St-Barthélémy, ce qui n'est jamais gage de roman contemplatif.

Si "La religion" m'avait marqué par son aspect blockbuster, sa volonté de démesure, de violence, de patauger dans les aspects les plus noirs de l'âme, les "douze enfants" ne réussit malheureusement pas à s'imposer comme une suite digne de ce nom.

Tout d'abord : bon dieu que c'est long, nom d'une pomme.

Le premier s'étendait déjà sur 1000 pages, mais était plus nerveux, plus tendu, moins répétitif, et surtout s'achevait sur une apothéose de violence brutale qui validait l'attente.

Ici, au moins 300 pages de remplissage, à partir du moment où le grand méchant meurt, on assiste à un lonnnnnnng épilogue qui dure qui dure qui dure qui dure qui dure qui dure enfin z'avez compris.

Autre défaut déjà présent dans le 1er : le côté uber-badass de Tannhauser. Le gars affronte mille sbires avec une main dans le dos et un os de seiche, et gagne sans tousser OKLM (cette critique manquait de rap attitude).

Matthias Tannhauser, c'est le héros tellement gors bill que les enjeux dramatiques s’effacent totalement, certes, on a un peu peur pour les autres personnages, mais il est tout de même au centre de l'action. Et puis, surtout, à la longue, le voir décrit comme un Dieu de la mort, une bête de guerre, c'est bon, il est sombre ton héros, calme toi Tim.

Voilà, en dehors de ces deux écueils majeurs m'ayant fortement gêné, force est de reconnaitre à Willocks une véritable puissance d'écriture et un talent certain pour la reconstitution historique qui ne fait pas kitsch, modèle "Tudieu ! s'écria le Chevalier de Hautcygne, ces malandrins ne verront pas le jour céans !".

A voir si le dernier opus de la trilogie remontera le niveau.