Critique initialement publiée sur mon blog : http://nebalestuncon.over-blog.com/2018/01/nous-avons-toujours-vecu-au-chateau-de-shirley-jackson.html

MIEUX VAUT TARD…

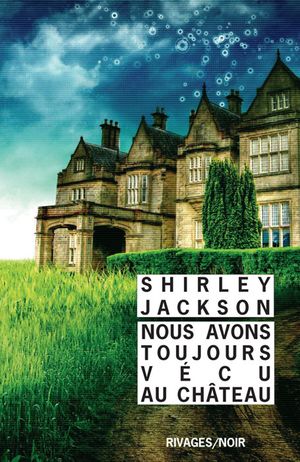

Il était bien temps sans doute que je lise Shirley Jackson, et notamment ce très célébré roman qu’est Nous avons toujours vécu au château, que bien des gens recommandables… eh bien, me recommandaient. En notant toutefois que cette romancière autour de laquelle je tournais depuis bien trop longtemps a connu quelques autres réussites majeures dans les domaines de l’horreur et du mystère, comme le roman Maison hantée, qui a inspiré à Robert Wise sa géniale Maison du diable, ou la nouvelle « La Loterie », qui a semble-t-il déchaîné les passions à l’époque outre-Atlantique.

À vrai dire, je n’en savais guère plus – je ne savais même pas si le présent roman relevait du fantastique ou du policier ; certes, il a été publié en « Rivages/Noir », mais ça a également été le cas d’autres œuvres plus ambiguës, voire ouvertement surnaturelles (je serais bien preneur d’une réédition du John Silence d’Algernon Blackwood, moi, au passage, hein). Si, il y avait bien une chose : beaucoup de gens, parlant de ce roman, usaient du terme « gothique », mais dans sa perspective littéraire originelle, même « réactualisée » dans le cadre de la Nouvelle-Angleterre des années 1960 ; ça n’aurait pas déplu à un auteur local cher à mon cœur, je suppose…

J’ai donc entamé la lecture de ce roman avec un mélange (explosif ?) d’attentes très élevées et d’innocence virginale (si, si). Mais il a bel et bien sa magie : dès le premier paragraphe, il s’empresse de confirmer certaines attentes, et en même temps malmène certitudes et préconçus avec une jubilation perverse…

PAS FIABLE – VRAIMENT PAS FIABLE

Je m’appelle Mary Katherine Blackwood. J’ai dix-huit ans, et je vis avec ma sœur, Constance. J’ai souvent pensé qu’avec un peu de chance, j’aurais pu naître loup-garou, car à ma main droite comme à la gauche, l’index est aussi long que le majeur, mais j’ai dû me contenter de ce que j’avais. Je n’aime pas me laver, je n’aime pas les chiens, et je n’aime pas le bruit. J’aime bien ma sœur Constance, et Richard Plantagenêt, et l’amanite phalloïde, le champignon qu’on appelle le calice de la mort. Tous les autres membres de ma famille sont décédés.

OK. Pareille entrée en matière nous saute à la gueule, et en braillant : « JE SUIS LA NARRATRICE ET JE NE SUIS PAS FIABLE DU TOUT MAIS ALORS VRAIMENT PAS DU TOUT !!! » Délibérément, bien sûr – le propos est maîtrisé de bout en bout. Reste que cet emploi du procédé du « narrateur non fiable » a justifié, presque systématiquement, que l’on établisse ici une filiation avec Le Tour d’écrou, de Henry James – sans doute, c’est la référence primordiale s’il doit y en avoir une, mais la violence de l’attaque en force me tire aussi bien du côté du Lovecraft du « Monstre sur le seuil », quant à moi. Et j’imagine que, derrière les deux, il pourrait y avoir Poe – le gothique à proprement parler, si jamais, c’est encore au-delà.

Il y a quelque chose de brutal, ici – dans un roman par ailleurs subtil –, dont je suppose que l’on peut dériver une clef de lecture : la « révélation » tant attendue (en fait devinée, au moins dans les grandes largeurs, dès ces premières lignes, et c’est pour partie leur fonction) n’est finalement que d’une importance limitée, et l’essentiel est ailleurs.

Qu’on ne s’y méprenne pas : Nous avons toujours vécu au château est bien un « roman à mystère », mais il est probablement d’abord un tableau angoissant de la névrose et de la haine – un concentré de malaise, d’autant plus savoureux en bouche qu’il se montre pervers et impitoyable.

OSTRACISME VILLAGEOIS

Suivons donc notre guide, l’enjouée Mary Katherine, qui se rend au village pour y effectuer les courses de la semaine. C’est une épreuve – et terrible… La jeune femme, avec sa fausse candeur de narratrice, qui n’a cependant rien d’une pudeur, dépeint un monde hostile, un microcosme villageois qui en a après elle et les siens – sur le mode pathétiquement lâche de la moquerie vicieuse à peu de frais, pratiquée par ces ersatz de « petits chefs », qui évacuent leurs frustrations sur les cibles les plus faciles de crainte de s’attirer l’ire d’autres plus à même de se défendre. Un héritage de la cour de récréation, typique de ces petits villages aux mentalités étriquées et bornées, où les réflexes de coqs de la basse-cour tournent aisément à l’exclusion de ce qui ose différer ne serait-ce qu’un tout petit peu – car il faut aller dans le sens du groupe, aucun autre sens n’est concevable : atavisme grégaire.

La scène est horriblement gênante – révoltante, même. Shirley Jackson y fait preuve d’une parfaite maîtrise de ses outils, point de vue biaisé et répétitions délibérée des mêmes allusions lourdingues mais qui se croient spirituelles, faux-semblants et non-dits, dans un cruel jeu de dupes qui serre le ventre. Elle sait aussi susciter une certaine empathie, voire sympathie, pour Mary Katherine – même si nous nous méfions d’elle, et peut-être d’autant plus quand, au détour d’un paragraphe, la narratrice exprime son vœu muet que tous ces imbéciles haineux meurent sur-le-champ…

COMBIEN DE SUCRES ?

Mais l’affaire est intrigante, aussi. Pourquoi tant de haine ? Car c’est bien de haine qu’il s’agit, sous le vernis de plaisanteries pas drôles. Pour l’heure, nous n’en savons encore trop rien, même si quelques indices surnagent de temps à autre : il doit y avoir un problème avec la sœur de Merricat, Constance – une sombre histoire, dans un passé proche… Probablement une histoire d’empoisonnement ?

Les indices sont distillés au fur et à mesure, très savamment. C’est finalement l’oncle Julian (oui : Merricat mentait en prétendant dès le premier paragraphe que, hors Constance, tous les membres de sa famille étaient décédés…), un vieux gâteux coincé dans son fauteuil roulant sinon son lit, qui, au fil de ses ressassements, auxquels il confère une vertu proprement littéraire, lâche enfin le morceau (de sucre).

Les Blackwood étaient une riche famille de la région. Dans ce « château » qui n’en est un que métaphoriquement, disons que c’est une grande, prétentieuse même, bâtisse bourgeoise de Nouvelle-Angleterre, vivait toute une famille étendue. Mais, il y a six ans de cela, un drame s’est produit : quatre membres de la maisonnée sont morts – les parents des deux filles, leur petit-frère et leur tante, soit l’épouse de Julian – qui lui-même n’en a réchappé que de peu, étant dès lors condamné à l’invalidité. L’affaire, on s’en doute, avait fait grand bruit. On a compris qu’il s’agissait d’un empoisonnement à l’arsenic – qui avait été versé dans le sucre. Constance n’ayant pas pris de sucre (et la petite Mary Katherine, douze ans, étant alors punie dans sa chambre), c’est donc la fille aînée des Blackwood qui a été accusée de l’odieux assassinat et parricide, matricide, fratricide (et, euh, tanticide ? Pardon…) : il y a eu un procès, mais impossible de trouver la moindre preuve… Constance, bénéficiant de la présomption d’innocence, a été acquittée.

Mais, pour les villageois, il ne fait guère de doutes qu’elle est bien la coupable – que le juge n’en ait pas décidé ainsi n’y change rien, elle a bel et bien commis ce crime abject ! Nous ne savons pas grand-chose des relations des Blackwood avec les villageois avant le drame – mais il a en tout cas servi de défouloir libérateur : les gens du coin haïssent les débris de la famille Blackwood, au premier chef la coupable Constance, mais, par un détournement révélateur, cette haine affecte tout autant les victimes supposées que sont éventuellement Mary Katherine et en tout cas Julian. C’est la famille entière qui est maudite, car perverse – les enfants du coin raillent les participants au drame, serinant toujours la même comptine idiote et cruelle, où Constance offre du thé à sa petite sœur, qui préfère ne pas prendre de sucre…

Cette haine bien pratique, en même temps, peut se muer en fascination puérile: gamins et adolescents bravaches se mettent au défit d’approcher la demeure du crime, et, plus singulier encore, quelques bonnes femmes du coin jouent à se faire peur, en allant… prendre le thé chez les Blackwood.

Tout en écoutant le récit sans cesse repris du drame par l’oncle Julian – obsédé par ce qui s’est alors produit, et qui emmagasine les notes, depuis six ans, pour un livre qui ne paraîtra jamais. Aveu du vieux bonhomme : il n’y dira pas la vérité – mieux vaut embellir, en pareil cas, c’est plus intéressant ; ce en quoi il est bien l’oncle de sa nièce Merricat…

UNE UTOPIE RECLUSE

Mais ces visites sont exceptionnelles – encore que réglées comme du papier à musique, de même que les courses de Mary Katherine au village, qui obéissent à un rituel bien précis. Car tout est rituel, ici…

Mais, pour l’essentiel, les trois Blackwood survivants vivent en reclus. De Résidence – non, pardon… Bref : Mary Katherine est en fait la seule à sortir du « château ». Oncle Julian, invalide, en est physiquement incapable. Constance en est psychiquement incapable : très affectée par le crime, le procès et les accusations portées contre elle, la haine ouverte, enfin, des villageois, mêlée de fascination perverse pour sa personne d’empoisonneuse supposée, elle ne peut pas aller au-delà du jardin où elle fait pousser ses légumes pour la cuisine.

Mais tout cela n’a rien de sinistre, n’est-ce pas ? Le château des Blackwood, nous laisse entendre Constance (ou plutôt Mary Katherine ?), a tout d’une utopie, pour elle – même recluse. Ce côté presque carcéral appuie la filiation gothique du roman, et le lecteur, lui, peut à bon droit trouver cela parfaitement sinistre, mais Constance, dans cet environnement qui est le seul qu’elle connaisse, joue à la parfaite femme d’intérieur, qui siffle en travaillant, appréciant la sérénité propre aux ordres immuables et aux terrains connus. Souriante et généreuse, mère-poule à vrai dire, elle s’active en cuisine, et ses soins de tous ordres témoignent de son affection débordante pour sa sœur encore toute gamine (« Petite folle de Merricat… ») et son vieil oncle malade. TOUT VA BIEN.

Les connotations de la vieille demeure auront assurément l’occasion d’évoluer d’ici à la fin du roman – comme, aux yeux du lecteur, une métaphore qui s’incarnerait dans la pierre et les poutres. Constance n’en témoignera que davantage de ce qu’elle est portée au déni…

Mais il s’agit de protéger cette utopie – le château et la parfaite petite famille heureuse qui y vit dans une rassurante routine. C’est l’affaire de Mary Katherine. Parallèlement aux rituels de Constance, cette vie bien ordonnée autour des tâches ménagères toujours exécutées dans les mêmes conditions et selon un emploi du temps agréablement rigide, la fantasque adolescente, entre deux séjours sur la lune, assure la sécurité de la résidence par d’autres rituels, les siens, qui obéissent quant à eux (ou, plus exactement, de manière plus ouverte ?) à une forme de pensée magique. Enterrer quelque chose ici, clouer ce livre-là… Autant de talismans garantissant l’inviolabilité du foyer ! Elle a d’autres techniques tout aussi efficaces, ainsi, cette liste de trois mots : Mélodie – Gloucester – Pégase. Si personne ne les prononce, alors TOUT IRA BIEN. Et comment quelqu’un pourrait-il prononcer trois mots aussi bien choisis, avec tant de soin, tant de ruse ?

À vrai dire, Merricat, choisissant ces trois mots, n’est pas vraiment rassurée – et si elle s’y livre avec autant d’attention, c’est justement parce qu’elle devine qu’il va se produire… quelque chose.

Quelque chose de fatal à l’heureuse utopie du château.

UNE MENACE (DE PLUS)

Un jour, quelqu’un toque à la porte. Pas l’une de ces bonnes femmes du village venant chercher dans la demeure Blackwood une excitation supposée épicer leur morne quotidien de quidams, quelqu’un de bien plus inquiétant pour Mary Katherine – le cousin Charles…

Issu d’une autre branche des Blackwood, qui avait rompu avec la « château » suite au drame (il n’y a pas que les villageois du coin qui ne veulent pas avoir affaire avec Constance – les barrières sont multiples), le cousin Charles apparaît très tôt comme un sale bonhomme ; ceci étant, c’est Mary Katherine notre narratrice, elle a… un point de vue un peu biaisé ? À l’en croire, et après tout nous n’avons pas forcément le choix, Charles a très vite cherché à (re ?) nouer des liens avec Constance, comprenant très bien que la partie était d’emblée mal engagée avec Merricat. Il s’en accommode – et son comportement évolue, toujours plus autoritaire, cruel même, parfois…

C'est que Charles a une idée derrière la tête, dans le récit de Mary Katherine : c’est l’or des Blackwood qui l’intéresse – on dit que les défunts avaient accumulé une coquette fortune… Et il faut bien que Constance pioche de l’argent quelque part, pour que Mary Katherine puisse payer les courses… En fait, à ce stade, cette dernière nous avait déjà confié qu’elle avait enterré de l’argent çà et là, pour protéger le manoir.

Charles, quoi qu’il en soit, est obsédé par cette fortune. Individu cupide, égoïste et mesquin, il peut tromper Constance, mais pas Mary Katherine.

Il en résultera un nouveau drame.

Et ce sera la faute de Charles, hein !

Pas de Mary Katherine.

AMBIGUÏTÉS À LA PELLE

On met ici la balise SPOILERS ?

Au cas où ?

Allez.

Bon, le truc de base, vous le savez déjà : c’est bien la petite Mary Katherine, douze ans alors, qui est la responsable de l’empoisonnement – pas le moins du monde Constance… laquelle savait toutefois très bien ce qu’il était depuis le début, si elle ne le confesse que bien tardivement à sa meurtrière de sœur. Le premier paragraphe du roman, aussi ouvertement « non fiable », nous assure peu ou prou cette « révélation », qui n’en est du coup pas une.

Et cela n’a rien d’un problème, car l’essentiel se joue sans doute ailleurs – tout en impliquant à nouveau ce procédé primordial de la narratrice non fiable, qui subvertit subtilement toutes les « informations » contenues dans le roman, au point de rendre le lecteur bientôt paranoïaque.

Comme dit plus haut, le premier paragraphe du roman s’avère très vite un mensonge sur un point qui n’est probablement pas tout à fait un détail (du moins, c’est ce que je suppose, mais je pars peut-être déjà en vrille) : outre sa sœur Constance, un autre membre de la famille de Merricat a survécu – à savoir l’oncle Julian… qui aurait dû être une victime, du coup. Cette première incohérence incite très vite le lecteur (en tout cas le Nébal) à scruter les détails du récit de Mary Katherine pour la prendre en faute. Et cela peut arriver à plusieurs reprises, très régulièrement en fait.

Mais le plus important, dans ce registre qui est effectivement aussi celui du Tour d’écrou, c’est une ambiguïté fondamentale, que le lecteur perçoit mais subit, et qui est à même de l’inciter aux plus déments des fantasmes sur la base de la narration non fiable – éventuellement au point de s’interroger sur la dimension fantastique du récit : Merricat, après tout, ne tarit pas de commentaires sur ses rituels magiques – ou sur son anticipation de la venue de Charles, même si, dans ce dernier cas, nous sommes particulièrement incités à y voir une manipulation narrative (et à deux niveaux, bien sûr, avec Shirley Jackson qui s’amuse derrière Mary Katherine).

L’ambiguïté du cas de Julian, par ailleurs, m’a fait envisager un temps la possibilité qu’il soit bel et bien mort – une ambiguïté éventuellement étendue à l’ensemble de la petite famille : ne seraient-ils pas tous morts, en fait, comme dans, mettons, Les Autres, d’Alejandro Amenábar (film fantastique qui emprunte d’ailleurs beaucoup au Tour d’écrou) ? Nous parlons ici d’un roman de l’auteur de Maison hantée… Et le titre même du présent livre nous y incite peut-être.

Cette référence en entraîne éventuellement une autre – via le film de Robert Wise, le cas échéant. Et si Merricat était la seule à être restée en vie, qui se serait construit un univers fantasmatique de compagnons survivants pour gérer tel ou tel trauma… quitte à incarner elle-même tous les rôles ? Le roman de Shirley Jackson date de 1962, mais Psychose, de Robert Bloch, était paru en 1959, et avait été adapté par Hitchcock en 1960 – bien évidemment, je ne parle pas ici d’influence, plutôt de quelque chose dans l’air du temps…

Vous savez quoi ? Oui, vous le savez – je parle d’autant moins d’une éventuelle influence que toutes ces hypothèses… sont fausses. Nul fantastique ici, au-delà de l’ambiance. Et la psychose façon Norman Bates, à base de trouble de la personnalité multiple, n’est pas non plus de rigueur. Qu’importe : l’ambiguïté reste savoureuse, un bel outil pour captiver le lecteur et l’impliquer dans l’histoire – et, si l’on n’y trouve rien d’aussi excessif que le cas de Norman Bates, les pathologies mentales sont bien au cœur du récit, associées à un malaise permanent.

FIGURES DU MALAISE ET DE LA NÉVROSE

C’est sans doute ce qui prime, en définitive – cette folie sous-jacente, qui peut s’exprimer de manière brutale ou insidieuse, mais toujours au prisme du malaise. Cette « petite folle de Merricat », à tout prendre, même si elle a pour fonction première de biaiser le récit, et ce en adoptant un comportement, ou du moins un discours, véritablement fou, si tant est que cela veuille dire quelque chose, laisse pourtant du champ pour que s’exprime la souffrance qui caractérise le quotidien de sa sœur Constance depuis l’empoisonnement, et sa faiblesse psychique qui en résulte. L’oncle Julian aussi y passe – dont le traumatisme n’a jamais été évacué, même au fil de ses notes où la catharsis n’opère pas, et peut-être du fait d’une certaine complaisance de sa part à sans cesse revivre le drame. Une vraie famille de dingues.

Tous trois, pour se protéger, mettent donc en place des rituels de divers ordres – et d’une efficacité à peu près aussi douteuse les uns que les autres. En fait, ces rituels sont peut-être les plus éloquents témoignages de la douleur qui suinte sous les protestations de bonheur domestique les plus invraisemblables. En tant que tels, ils participent de cet étouffant malaise qui s’exprime à chaque page de Nous avons toujours vécu au château.

Mais ce malaise s’exprime aussi au-delà de la psyché torturée de ses protagonistes – il acquiert une dimension sociale, dans les relations malsaines des survivants Blackwood avec l’extérieur, ce Village sauf erreur anonyme, dont l’abstraction même a quelque chose de menaçant dans ce qu'elle laisse supposer d'universalité.

Le roman de Shirley Jackson ne manque pas de scènes terribles, imprégnées d’une tension redoutable autant que captivante – mais les scènes les plus effroyables résident bien dans cette confrontation de deux mondes séparés par une barrière peu ou prou infranchissable, mais pas forcément bien certains de qui l’a construite au juste.

Cela peut se faire sur un mode presque humoristique, ainsi dans la scène du thé où Julian décrit par le menu la journée fatidique, six ans plus tôt, à deux voisines qui jouent à se faire peur – la plus forte et/ou perverse n’étant pas celle que l’on croit.

Mais cela peut aussi emprunter des atours plus terribles, insupportables même : j’ai déjà évoqué Mary Katherine faisant ses courses dans la communauté hostile et impudique, mais l’incendie du château et le pillage qui s’ensuit sont du même ordre. En fait, les remords exprimés ensuite par les villageois ne rendent cette scène que plus terrible encore – cérémonie païenne à laquelle se livrent des gosses mal élevés, jamais aussi heureux que quand ils cassent en toute impunité les jouets des autres, avec une méchanceté gratuite typique de ces lynchages au nom du bon droit et de la morale.

Leur puérilité mesquine vaut bien la cupidité hypocrite du cousin Charles : l’humanité ne sort pas grandie de Nous avons toujours vécu au château. Mary Katherine a beau être l’empoisonneuse, la bêtise haineuse de ces quidams en fait des ersatz de monstres finalement bien plus répugnants dans leur abjecte et insupportable banalité.

Ceci, certes, en prenant en compte que c’est justement l’empoisonneuse qui nous les décrit ainsi.

TRÈS FORT

Je m’y suis mis bien tard, mais ça valait le coup : Nous avons toujours vécu au château est bien le chef-d’œuvre que l’on dit. Ce récit finalement inclassable, s’il emprunte aux codes de genres mieux déterminés comme le gothique, l’horreur, le fantastique, le policier, le thriller, etc., ce récit disais-je est admirable de tension – chaque page, chaque mot si ça se trouve, est un outil de manipulation d’autant plus pervers que l’on en a conscience et que l’on s’en réjouit. Le malaise qui ruisselle de chaque chapitre y participe également, les deux sont à vrai dire indissociables, et l’effet est imparable.

Nous avons toujours vécu au château est un roman très fort, et, je n’en doute pas, très marquant.

Il me faudra sans doute poursuivre la découverte de cette autrice – Maison hantée, notamment, sera une étape indispensable (et tant qu’à faire, je reverrais bien La Maison du diable).