Il semblerait que d’Ormesson, dans ses dernières œuvres, soit bel et bien devenu cette « machine à combiner les mots » habile mais dépourvue d’idée, à laquelle il se compare lui-même, avec humilité et douce ironie, quand il raconte sa brusque conversion au métier d’écrivain.

N’ayant pas exploré en profondeur la bibliographie de l’Académicien, je ne m’aventure qu’à cette observation de surface. Un jour je m’en irai s’inscrit dans un ensemble de courts ouvrages récents où d’Ormesson se propose de livrer un témoignage, un regard sur le monde dans lequel il a vécu. Un monde particulier, celui des derniers privilégiés, encore fiers, la poitrine gonflée de grandes valeurs, mais dont les repères se brouillaient dans la modernité et dont les fondations, après inspection, s’avéraient profondément altérées. Le grand-père réactionnaire Sosthène, l’horloger ombrageux, les gendres et brus déboulant – scandale ! – tout droit du Tiers Monde, et tout le petit monde gravitant autour du domaine de Plessis-lez-Vaudreuil est observé avec une distance amusée, caustique mais toujours tendre. Ce monde dépassé qui regarde en arrière, disparu dans le drame du temps qui passe, c’est celui du bonheur abrogé mais éternel de l’enfance, celui qui, vu de loin, ressemble parfois à une drôle de farce dans laquelle évoluent d’immenses marionnettes, monuments qui jettent sur notre vie entière leurs ombres singulières.

Au récit autobiographique se mêlent des considérations générales, d’ordre littéraire, scientifique ou métaphysique, qui prennent peu à peu le pas, jusqu’à saturer le roman. D’Ormesson, en la matière, est assez bavard. Il aime rêver la naissance des étoiles et celle des grands hommes, s’interroger sur les coups du hasard, sur la définition des absolus. Mais ici, pour le lecteur, il n’y a pas grand-chose à trouver de plus qu’un chapelet de lieu communs inconséquents. Sans grande cohérence, l’auteur laisse fuser son esprit prétendument fécond vers la physique de l’origine du monde et l’épopée biologique qui s’ensuivit ; on imagine bien l’enfant qui se réveille en lui, yeux grands ouverts et bouche béante, face aux représentations du big bang, des dinosaures, ou, s’il est pieux, de la Genèse, mais Un jour je m’en irai n’est pas un magnifique atlas spatial illustré : c’est plutôt un texte bancal de vulgarisation scientifique pour progéniture bien éduquée. Tout le dernier quart du livre est construit sur ce modèle insipide, et plus encore, le récit est articulé de telle sorte que l’Académicien cache à peine ses fins… Il aboutira, tout niais, sur la vénération d’un certain « hasard inspiré » qui aura été derrière toutes les manigances pour aboutir jusqu’à nous. De quoi réconforter encore un petit peu le catholique qui aura vécu toute sa vie sous de bons auspices, « Au plaisir de Dieu ».

Le livre est loin d’être mal écrit, bien que des automatismes stylistiques assez agaçants pointent régulièrement leur museau. L’énumération est le plus flagrant d’entre eux ; quand d’Ormesson liste ses voyages ou les destinations reculées dont il rêvait autrefois, la lecture devient réellement pénible, et rien n’en sort sinon un vague relent d’exotisme émanant des "Druk Yul", "Taktsang" et "Tchang Kaï-chek". De même lors des petites bibliographies qui ponctuent le roman, en fait de bêtes listes de noms des canons classiques de la vieille littérature occidentale. Homère, Cicéron, Rabelais, Ronsard et Proust… Vraiment, rien de plus que ces noms jetés au hasard. D’Ormesson, bien qu’il y ait voué une bonne part de sa vie, ne pense jamais à en soulever pour nous l’essence vigoureuse, sinon au moins à nous rapporter son expérience de ces monuments.

Finalement, Un jour je m’en irai est un bien maigre discours. Tous les semblants d’argumentation y sont désamorcés par de très sereins prétextes de naïveté ; l’Académicien reste juché dans sa chaire et son confort intellectuel, désignant du bout du doigt quelques notions à méditer. Les passages proprement autobiographiques laissaient pourtant espérer mieux : eux, puisqu’ils ne cherchaient pas vainement à résumer l’inatteignable, étaient criants de vérité, touchants de simplicité, et littéraires en ce qu’ils faisaient entrevoir au lecteur un pan de monde entier sous un regard neuf.

Le discours du bon grand-père réconfortant sur la beauté, l’amour, et les autres choses, ne m’intéresse pas, s’il a décidé de ne jamais marquer de pause, de ne jamais mettre en l’air sa réflexion, et, alors qu’il prétend parler de la poésie des "multivers", de s’enfermer dans ses horizons, ceux qui ont leur passé tracé dans les grandes lignes classiques et voient l'avenir comme une longue décadence.

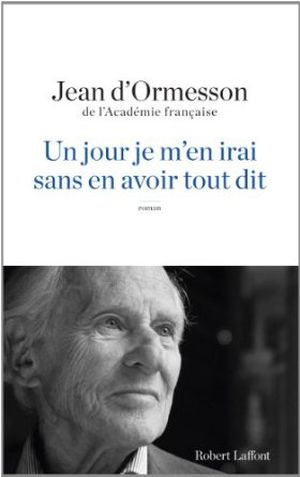

Par un jeu de double influence, il semble que, dans la dernière décennie, l’œuvre de Jean d’Ormesson ait pris la forme de ses nombreuses apparitions télévisées : pleines de sel, de sensibilité et de légèreté, mais bien vite oubliées. L’auteur est devenu un personnage médiatique, et la figure du vieillard illustre a envahi ses textes. Il n’aurait pas fallu que les spectateurs se sentent trahis par le nouveau petit testament de d’Ormesson, dont la sortie annuelle était devenue une habitude. Fuyez les livres de l’Académicien marqués par le fier portrait du vieillard bienveillant, image de marque plaquée sur leur pochette ; l’esprit de Jean d’Ormesson vit certainement ailleurs.