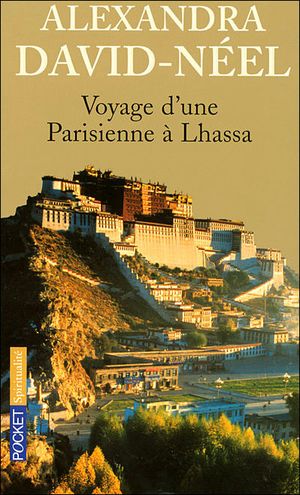

L'ouvrage d'Alexandra David-Neel combine deux éléments trop peu souvent mis ensemble : le féérique et le picaresque.

Vexée par une première tentative d'aller au Tibet malgré l'interdiction des autorités chinoises, qui l'avaient faite raccompagner à la frontière (un souvenir traumatique), Alexandra David-Neel met au point une tentative d'infiltration méticuleusement pensée. En 1924, avec son fils adoptif, le jeune bonze tibétain Yongden, elle fait mine de vouloir aller dans une région proche du col de Dokar, à la frontière entre Chine et empire britannique. Elle trompe ses porteurs en faisant mine de devoir se reposer et en les envoyant porter un paquet à un inconnu, puis le duo oblique vers le nord-ouest.

Commence ensuite un voyage de plusieurs semaines qui a pour but de rejoindre Lhassa en cheminant vers l'ouest. A peine les porteurs semés, A. D.-N. prend les hardes d'une mère tibétaine accompagnant son fils pour un pélerinage. Elle se pare de fausses nattes, teint ses cheveux à l'encre de Chine, couvre son visage d'occidentale de poussière. Le reste du trajet reposera donc sur la nécessité de ne pas être reconnue.

C'est d'abord un carnet de voyage, avec des péripéties fort nombreuses. Avant de passer la frontière, le duo se repose souvent le jour pour faire de la montagne de nuit (folie !), ce qui implique aussi des pauses rares pour se nourrir et s'abreuver. Le mode de vie est plus que frugal : il est ascétique, et il n'est pas étonnant que le duo connaisse parfois des hallucinations. Par contre, A. D.-N. a un don pour décrire les paysages du Tibet. Et toute personne ayant un peu l'habitude de la montagne sera profondément émue de son récit. Il y a des passages marquants, comme les traversées de fleuve sur des cordes le long desquelles on se fait tirer. Les épreuves physiques vécues sont tout de même terribles - je pense en particulier à ce moment où Yongden se foule la cheville alors qu'il faut passer des neiges éternelles dans une tempête.

Il faut aussi se défier de chaque rencontre, et de ce point de vue le livre relève aussi du roman picaresque. Le passage des postes frontières est l'occasion de grands moments de comédie (profiter de la présence en avant d'un groupe de pélerins qu'on dit devoir rattraper, etc...). A noter que nos deux aventuriers ont emporté chacun une arme à feu, qu'A. D.-N. dégaine une fois pour sauver son compagnon de brigands. La dissimulation de l'identité, c'est aussi des renoncements et la nécessité de s'adapter, par exemple quand Yongden, sollicité en tant que bonze, doit tirer les auspices pour des paysans crédules, ou rendre service en tant que seule personne sachant lire. C'est aussi un travail sur soi, A. D.-N. devant lutter pour ne pas étaler sa curiosité et rester dans son rôle de vieille idiote.

C'est dans une moindre mesure une enquête ethnographique. Il est certain qu'à être accueillie (quoique de manière très chiche) dans des intérieurs tibétains, A. D.-N. a été témoin de conversations qu'aucun Occidental n'a entendues. A voir si la moisson est concluante, cependant, d'autant que l'auteure est plutôt intéressée par tout ce qui a trait à la spiritualité ou la superstition, et qu'elle lit tout avec la grille de sa connaissance des textes religieux tibétains. Au reste, on n'a ici pas tant une ethnologie diplomée que, comme le souligne le titre, une bourgeoise parisienne qui s'amuse beaucoup dans son rôle de mendiante tibétaine en pensant à ses amies restées à Paris. Il y a ce côté un peu surplombant de la personne qui s'encanaille.

Enfin, ce qui m'a le plus touché dans le livre, c'est la profonde féérie ressentie par A. D.-N. au contact du toît du monde. A maintes reprises elle transpose sur ces paysages des êtres merveilleux, occidentaux plutôt que tibétains, mais son émerveillement est sincère et communicatif.

Voyage d'une parisienne à Lhassa est une expérience fascinante, qui transmet le goût pour la montagne, la culture tibétaine, dans un récit ponctué d'épisodes vivants et passionnants.