"Memory's not life / And it's not love..."

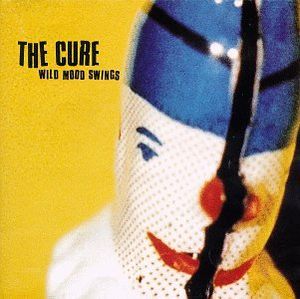

"Bare" est l'une des nombreuses résidentes d'un album décrié. Après "Disintegration", la masterpiece mélancolique de la fin des années 80, puis "Wish" et ses envolées de rock bruitiste, qui lui donnaient encore une certaine originalité, c'est "Wild Mood Swings" qui pointa le bout de son nez (rouge), en 1996. Quatre ans que les Cure n'avaient pas sorti de disque : la presse les attendait au tournant, leurs fans aussi. Et aussi peu objectifs que ces derniers puissent être, cette fois, la pilule fut dure à avaler. Grosse déception. On ne pardonna pas au groupe (un nouveau line-up, qui plus est) d'être revenu à la pop efficace, qui, ironie de l'histoire, les avait menés au sommet en 1985. Pour la première fois, Smith et ses acolytes donnèrent l'impression de tourner en rond, de ne plus pouvoir proposer de choses neuves. On les accusa d'être tombés dans la facilité. Les singles, pourtant imparables pour la plupart, ne passionnèrent pas grand monde, et "Wild Mood Swings" finit par se faire fustiger pour son éclectisme trop... Eclectique. Et l'on enterra rapidement cet album, qui proposait de tels écarts d'émotions qu'il semblait effectivement avoir été écrit par un type sous anti-dépresseurs, entre phases d'euphorie et d'abattement profond.

Oui, on le catalogua un peu trop vite. A sa sortie, le Journal de Montréal le chroniqua en ces termes : "Wild Mood Swings est un disque qui voit certains moments sublimes côtoyer ce qui apparaît comme des pitreries". Une analyse on ne peut plus juste, et qui m'amène où je voulais en venir : "Bare" est justement l'un de ces "moments sublimes" (le meilleur titre d'ailleurs), parmi d'autres. Méfions-nous donc de ces critiques sévères qui jugèrent carrément que cet opus ne servait à rien, ou qu'il aurait mieux valu le laisser au placard ; pour ma part, je pense qu'il aurait été bien malheureux que cette chanson pourrisse sur une cassette de démos.

Nous voici donc face à un morceau qui, non content d'être très bon, joue également le rôle de charnière. A bien y regarder, "Bare" possède en effet toutes les caractéristiques du digne héritier de "Disintegration" et "Wish" : chanson étirée (presque huit minutes), mélodie triste et texte au diapason, avec un côté électro-acoustique qui amène simplicité et authenticité, plus quelques notes de piano cristallines qui subliment l'émotion... Bref, on pense à la fois à "Homesick", "Untitled", "Apart", "Trust" et "To wish impossible things". Evidemment, Robert Smith avait déjà assez de bouteille en 1996 pour savoir que l'effet provoqué par ce titre serait décuplé s'il le plaçait en conclusion du CD (et surtout d'un CD plutôt dynamique et potache, dans l'ensemble). Et de manière tout aussi évidente, l'astuce fonctionne à merveille, même si "Bare" n'a pas forcément besoin de ça pour tirer son épingle du jeu.

Pour en expliquer l'écriture, ou, disons, le contexte, Smith aura ces mots laconiques : "How I feel sometimes". Bon, du coup, on va essayer de se démerder tout seuls pour en savoir un peu plus, parce que là ça reste très vague. Transition toute trouvée, car s'il y a bien un morceau des Cure qui donne du vague à l'âme, c'est celui-là. Et puis, les paroles sont, pour une fois, tellement limpides qu'il n'y avait finalement guère besoin d'explications superflues. On s'aperçoit rapidement que "Bare" dépeint, avec un désenchantement à couper au couteau, la fin d'une relation amoureuse. Pire : elle décrit en réalité une relation qui devrait prendre fin, mais qui s'enlise dans l'ennui, la souffrance et les faux espoirs, les protagonistes ne parvenant pas à se résoudre à tout arrêter. La séparation, qui parait inévitable sur le papier, ressemble à un affreux mirage, une désillusion insurmontable ; et ce pour une raison simple : elle n'a pas de cause franche et directe, pas d'objet bien défini ("We know we've reached the end / We just don't know how..."). Mais si, vous savez bien : ce sont ces ruptures horribles, sans doute les pires de toute, qui sont dues à l'usure du désir, aux ravages du temps qui passe, inexorablement. Les chemins du couple, jadis soudés, se sont peu à peu dissociés, sans s'en apercevoir vraiment. Jusqu'à prendre des directions opposées, jusqu'à ne plus envisager la vie de la même façon. "It never turns out how you want / Why can't you see ?", déplore le narrateur. Et de poursuivre, résigné : "It all just slips away / It always slips away / Eventually...".

C'est donc après un étrange larsen introductif, semblable à une plainte sourde, que la guitare acoustique dévoile sa mélodie tranquillement désespérée, bientôt suivie par un piano tout aussi mélancolique. Puis les mots se posent, douloureux mais implacables. Et Smith, ou plutôt celui qu'il incarne, ne se contente pas de ne plus croire en cette relation ; il n'est guère plus optimiste sur "l'après-relation". Chercher à rester amis serait "un vœu inutile", et retrouver un nouvel élan de vie, même en compagnie de quelqu'un d'autre, est une chose impossible à croire, tant l'amour ressemble dorénavant à une mascarade. Dans ce genre de situation, il devient alors tentant de se retourner sur son passé, de s'interroger sur les raisons de l'échec, au risque de sombrer dans la nostalgie des jours heureux. Chose qui ne manque pas d'arriver, et c'est ainsi que s'amorce la seconde partie de "Bare". La réflexion devient plus générale ; on quitte la sphère étouffante du couple à la dérive pour des propos certes plus universels, mais tout aussi angoissants. "But there are long long nights when I lay awake / And I think of what I've done...", chante un Smith désespéré. L'interprétation est grandiose, la musique suit le mouvement. L'émotion atteint son paroxysme. Nuits d'insomnie où les souvenirs semblent se matérialiser dans la pénombre, comme autant de miroirs aux reflets cruels ; où les remords vous envahissent, où l'on se demande ce qu'on aurait pu faire de mieux. Mais les fantômes du passé n'apportent aucune réponse, et pas plus de solutions. Ce sera l'amère conclusion de ce morceau : "But however hard I try / I will always feel regret / However hard I try / I will never forget...". La dernière phrase sera répétée plusieurs fois, comme une triste obsession. Difficile de ne pas faire le rapprochement, d'ailleurs, avec un titre qui achevait également de manière inattendue un autre album pop, dix ans plus tôt : "Sinking", accompagné d'un leitmotiv presque similaire ("If only I could remember anything at all").

Quoi qu'il en soit, avec son pessimisme tranchant, constant et absolu, "Bare" clôturait magistralement le cas "Wild Mood Swings", prouvant que les pitreries de façade dissimulaient sans doute des blessures encore profondes, des peurs encore vivaces. "A nu, à découvert" : étrangement, c'est ainsi que se traduit, en français, le mot "bare". C'était aussi le nom retenu par Smith, au départ, pour le disque entier, qu'il aura préféré, finalement, maquiller d'une fausse légèreté.